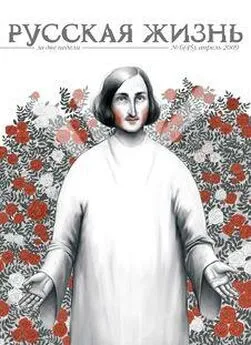

Журнал Русская жизнь - Гоголь 08.04.2009

- Название:Гоголь 08.04.2009

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Русская жизнь - Гоголь 08.04.2009 краткое содержание

Гоголь 08.04.2009 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За бытописью шестидесятников – семидесятников во второй половине ХIХ века и еще более густой – их последователей на рубеже веков (прозы издательства «Знание», журнала Горького «Летопись» и т. п.), у которых тематика («темные стороны» жизни) решительно преобладала над вниманием к слову и интонации, – исчезла гоголевская яркость, красочность, ярмарочность. Равно исчезли и веселый комизм, и мрачная фантастика. Только воспоминание осталось от свойства Гоголя, которое пытался описать, едва ли не пожимая плечами от невозможности сказать что-то членораздельное о тайне «Мертвых душ», В. Розанов: «…cтраницы как страницы. Только как-то словечки поставлены особенно. Как они поставлены – секрет этого знал один Гоголь». Независимо от того, прав ли Ремизов в оценке повести Достоевского «Честный вор», он прав в том, что разные литераторы легко взяли у Гоголя самое поверхностное свойство – сказ как таковой вместо причесанного, литературно-отработанного повествования с привычными началами…

За несколько лет до смерти Ремизов вспоминал об Андрее Белом: «Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы» .

У Ремизова же был свой кандидат на роль Гоголя в ХХ веке.

Летом 1921 года писатель уезжал за границу, – надеясь, как и многие, что на время. Издатель «Алконоста» С. М. Алянский близко знал его в те годы. В одну из наших встреч в конце 60-х годов, я сказала ему, что пишу «в стол» книгу о поэтике Зощенко и уделяю там немало места Ремизову. В ответ Алянский сообщил мне не без торжественности 26 мая 1967 года: «Дарю вам слова Ремизова», – и даже записал своей рукой сказанное ему на вокзале, при прощании 5 августа 1921 года, Ремизовым: «Не знаю, увидимся ли. Помните один мой завет: берегите Зощенко. Это наш современный Гоголь».

Поздней осенью 1957 года в Париже, в последние две недели жизни Ремизов уже не мог вести дневник сам – он диктовал. Последняя запись (25 ноября 1957 года) такая: «Ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо…»

III. Бунин

Н. В. Кодрянская вспоминала: «Бунин считал и не раз об этом говорил, что утверждение Ремизова, будто все мы теперь пишем испорченным русским языком, неверно. Мнимую „порчу“ Бунин называл упорядочением, очищением, окончательным установлением. А попытки Ремизова писать так, как писали до Петра, или уловить разговорный „живой“ склад речи того времени считал неосуществимыми, а главное, ненужными. Было еще и другое. Ремизов вел свою родословную от Гоголя. Гоголя Бунин недолюбливал…»

Как известно, недолюбливал – не значит избежал влияния. Часто у писателей бывает наоборот – раздражает неконтролируемое влияние старшего собрата.

Позволим себе длинную цитату из Петра Михайловича Бицилли. Он писал (в статье «Проблема человека у Гоголя») о разных типах совпадений – совпадения, идущие от общности жизненных впечатлений; от общего фонда литературных шаблонов; «намеренные, сознательные, прямые цитаты ‹…›; наконец, бессознательные внушения, подсказывания, плод творческого усвоения, усвоения столь глубокого, что пишущий не отдает себе отчета в том, что его образы, его средства экспрессии он получил от другого. Да это было бы и беспредметно: они ведь и впрямь стали его собственностью».

А. Л. Бем говорил о «литературном припоминании» (а вслед за ним С. Г. Бочаров – о «таинственной силе генетической литературной памяти»).

Как ни назови, уклониться от Гоголя нелегко. Возможно, память о его прозе неосознанно проступает в словах Бунина, записанных Г. Кузнецовой в дневнике в тот же день, как они были сказаны (28 декабря1928 года), т. е. несомненно достаточно точно: «Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано…‹…› Жизнь – это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет,галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши… Да что! Вот так бы и написать…»

Это уже было замечено в свое время Некрасовым.

Укоряя Писемского за то, что «он почти вовсе отказывает Гоголю в лиризме», Некрасов возражал ему так: «Да в самом Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче,в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно-слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни – с прозой – притом такой русский характер!» Речь о последних строках повести о двух Иванах: «Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо» – почти что бунинская вечереющая «муть за Арбатом».

Некрасовский «лиризм» и бунинская «жизнь» – здесь, конечно, синонимы.

IV. Михаил Булгаков

Булгаков и Гоголь – проблема особая и огромная.

Мы не повторяем здесь материала серии наших статей на эту тему. Ограничимся лишь несколькими более или менее свежими примерами «бессознательных внушений», «подсказываний» и «припоминаний».

Косые глаза

В дни празднования юбилея Гоголя – самого влиятельного, пожалуй, писателя в 20-е годы русского ХХ века, – выскажем предположение о том, как одна фраза Гоголя дала Михаилу Булгакову нужную ему краску для изображения неприятеля в братоубийственной Гражданской войне.

В такой войне, как известно, убивают друг друга люди одного или очень близкого этноса. И потому в распоряжении литератора, обратившегося к этой теме, нет того широкого диапазона средств, который всегда к его услугам для передачи чужести неприятеля-чужестранца.

В первой половине 20-х годов М. Булгаков погружен в материал Гражданской войны. Он работает над романом с невероятным для тех лет названием «Белая гвардия» и над серией рассказов о том же – «Китайская история» (1922), «Налет» (1924) и т. п. Он, несомненно, ищет нужную ему подсказку в вышеуказанном смысле. И находит ее – у Гоголя – едва ли не единственного писателя, с текстами которого он в буквальном смысле не расстается и бликами которого буквально полны его сочинения. Даже ключевое слово простенькой, но из-за этого именно слова незабываемой фразы – возгласа несчастного Ивана Бездомного в клинике Стравинского: «Так вот вы какие стеклышки у себя завели!» – подхвачено у Гоголя, в повести о капитане Копейкине: «Избенка, понимаете, мужичья, стеклушкив окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала…».

«Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: „Смотрите, детки, вон скачет татарин!“ Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глазки свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек».

Заметим – всего один выделенный нами эпитет передает далекий, не очень-то различимый (непонятно вообще-то, как в «точке» удается различить «узенькие глазки» – тем очевидней их знаковость, символичность) облик неприятеля. И именно благодаря этому эпитету, предполагаем мы, враждебный автору «Белой гвардии» и его любимым героям лагерь петлюровцев получает любопытные физиогномические признаки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: