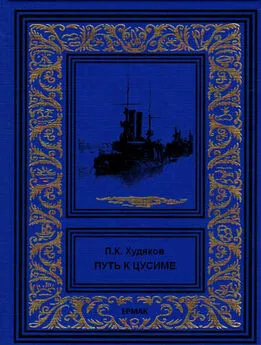

Дмитрий Павлов - На пути к Цусиме

- Название:На пути к Цусиме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5516-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Павлов - На пути к Цусиме краткое содержание

Полугодовой поход 2‑й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского из европейских вод на Дальний Восток явился одним из славных и героических событий Русско-японской войны 1904—1905 гг., а ее охрана стала самой масштабной, продолжительной и дорогостоящей операцией российской контрразведки этих лет. Однако военные историки, а также специалисты по истории отечественной военной, военно-политической и внешней разведки вспоминают о беспримерном походе Тихоокеанской эскадры и, особенно, об усилиях по ее охране редко и неохотно. Книга историка Д.Б. Павлова подробно, на основе множества архивных документов, рассказывает об этом героическом эпизоде в истории русского флота.

На пути к Цусиме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предоставим слово адмиралу Рожественскому для рассказа о том, что произошло потом: «Тотчас же уклонившись от курса, на котором могли быть брошены плавучие мины, «Суворов», а за ним и весь отряд начал светить боевыми фонарями. Как только в луч прожектора попал паровой рыбачий барказ, поднимавший топочные огни в то самое время, как был освещен. Несмотря на подозрительность действий этого барказа, луч правого прожектора был поднят на 45°, что означало «не стрелять по этой цели». Соответствующею командою «не стрелять по паровому барказу» был остановлен на «Суворове» огонь правого борта, который уже не имел никакой другой цели, и отдано было приказание сделать общий сигнал «не стрелять по паровым барказам».

В это время на левом траверзе зажглись два светивших на отряд прожектора крейсеров «Дмитрий Донской» и «Аврора», и «Дмитрий Донской» показал свои позывные. Тогда из опасения, что перелетающие и рикошетирующие снаряды задних кораблей отряда могут попадать в свои, на броненосце «Суворов» поднят был вверх также и луч боевого фонаря с левой стороны и сделан был общий сигнал «прекратить стрельбу», что и было исполнено немедленно. […] Вся стрельба продолжалась менее десяти минут.

Результаты стрельбы неизвестны. По некоторым из собранных показаний, миноносец, бежавший по правому борту, должен был сильно пострадать, а левый скрылся удачно [108] Обращает на себя внимание сходство этого нападения (если оно действительно имело место) с действиями японских миноносцев против русских кораблей на рейде Порт–Артура поздним вечером 26 января 1904 г.: торпедная атака там также была проведена ночью, на цель миноносцы выходили с потушенными огнями и действовали поодиночке. Все это объяснялось господствовавшими тогда представлениями о возможностях боевого использования этого типа кораблей. По словам морского обозревателя газеты «Биржевые ведомости», миноносец — «это морской хищник, который может одолеть врага не в регулярном бою, а схватив его врасплох за горло» («Биржевые ведомости». 1904. 13(26) октября. № 525); «единственное разумное употребление миноносцев — это ночные атаки», — вторил ему «Прибой» (Н. Л. Кладо) со страниц «Нового времени» (Новое время. 1904. 6(19) марта. № 10059. С. 2). Близко подходить к цели миноносцы вынуждала не только плохая видимость, но и ограниченная дальность тогдашних торпед, которая не превышала 10 кабельтовых, или примерно 2 км.

. Могли пострадать и находившиеся на месте происшествия паровые бота рыбаков, но нельзя было не отгонять всеми средствами атакующих миноносцев из опасения причинить вред неосторожно вовлеченным в покушение судам мирных граждан, из которых некоторые, бросаясь поперек курса отряда, забывали на время зажигать свои отличительные огни рыболовных судов. Ввиду подозрительных движений рыбацких паровых барказов и не имея уверенности в том, что все участвовавшие в покушении миноносцы устранены, я предоставил участь пострадавших заботам их товарищей» [109] Здесь и далее без специальных отсылок цитируются документы, помещенные в Приложении к настоящей книге.

.

Таинственные суда скрылись в темноте, а броненосцы продолжили путь, опасаясь повторения атаки. Суматоха на кораблях улеглась, и русские военные моряки начали гадать, что же с ними произошло. «Среди офицеров, собравшихся в кают–компании и горячо обсуждавших происшествие, — продолжает рассказ Рожественского другой очевидец с «Суворова» — В. И. Семенов, — господствовало три разноречивых мнения. Одни утверждали, что своими глазами видели миноносцы, прикрывавшиеся рыбачьими пароходами и атаковавшие эскадру, что один из них был сильно поврежден, а другому попало. Среди них был и лейтенант В. [110] П. А. Вырубов, младший минер на «Князе Суворове». Во время цусимского боя отказался покинуть тонущий броненосец и погиб от прямого попадания японского снаряда.

, человек достоверный, изрядно понюхавший пороху в прошлую, китайскую, кампанию, но особенно горячился старший доктор Н., главным образом напиравший на то, что он был зрителем, не командовал, не распоряжался, а только смотрел в бинокль; он утверждал, что нельзя же допустить, чтобы он, много плававший, хорошо знающий флот, не мог отличить рыбачий пароход от такого характерного типа, как миноносец!.. Вторые высказывали мнение, что миноносцы, может быть, и были, но, будучи своевременно открыты, удрали, и вместо них в горячке попало рыбачьим судам. Наконец, третьи опасались, как бы вся история не оказалась прискорбным недоразумением […]

Должен сознаться, что в то время я склонялся на сторону последних. Впоследствии на основании вновь обнаружившихся фактов взгляды мои резко изменились» [111] Семенов В. И. Указ. соч. С. 257259.

.

Но злоключения эскадры в европейских водах этим не кончились. «9 октября около 3–х часов дня на меридиане Амстердама приблизительно, — писал 12(25) октября офицер с крейсера «Алмаз», — мы перехватили своим беспроволочным телеграфом депешу на голландском языке, латинскими буквами: «Завтра с рассветом Английским каналом проходит русский отряд из трех разведчиков — воспрепятствуйте проходу». Телеграмма касалась, очевидно, нас. Сообщили на [крейсера] «Светлану» и «Жемчуг» и приготовились к отражению минной атаки. Зарядили орудия, потушили все огни, чтобы не быть заметными, придержались ближе к французским берегам — нейтральной зоне, и так ночью прошли благополучно — нас не заметили» [112] ГА РФ. Ф. 102 ДП ОО. Оп. 316. 1904 (II). Д. 19. Л. 49 об.

. «В ночь на 13(26) октября, когда броненосцы Рожественского подходили уже к испанскому порту Виго, — рассказывал по горячим следам корреспонденту газеты «Русь» офицер «Вл.» (лейтенант П. Е. Владимирский?), мы опять ясно видели (ночь была ясная, лунная) три миноносца. Они появились сзади эскадры и догоняли ее, но как только на концевом корабле открыли прожекторы, так миноносцы поспешно повернули и скрылись. Маневр вполне понятный, так как атаковать вдогонку — предприятие безумное» [113] Русь. 1904. 26 октября (8 ноября). № 315.

. Отряд Добротворского, проходивший Северное море 11(24) ноября, также столкнулся с некоторыми странностями. «Не раз в Немецком море, — докладывал командир отряда Рожественскому, — по беспроволочному телеграфу вызывались то [крейсер] Олег, то [миноносец] Грозный, то [крейсер] Рион с просьбой указать место нахождения, но так как мною было приказано делать позывные […], то ясно, что вызывали не наши суда, а кто‑то другие, что впоследствии при встрече и подтвердилось» [114] РГА ВМФ. Ф. 531. Оп. 1. Д. 53. Л. 16.

. К счастью, у Добротворского этим дело и ограничилось.

Вскоре стало известно, что жертвами «гулльского инцидента» стали английские рыбаки. Двое из них (40–летний шкипер Джордж Смит (G. H. Smith) и матрос Уильям Легготт (W. R. Leggott, 28 лет) были убиты, шестеро англичан тяжело ранены; один рыболовный траулер («Crane») был потоплен, а пять других повреждены. Не избежали ущерба и русские военные корабли. Пять снарядов малого калибра, выпущенных броненосцами, перелетели цель и попали в крейсер «Аврора». Судовому священнику иеромонаху о. Анастасию оторвало левую руку (через несколько дней от начавшейся гангрены он скончался и был похоронен в Танжере) и оказался легко ранен комендор Шатило. Таковы были первые потери 2–й эскадры на ее многотрудном, поистине крестном пути, который закончился в мае 1905 г. в Цусимском проливе гибелью половины ее личного состава и большинства кораблей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: