Александр Гриценко - Антропология революции

- Название:Антропология революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-694-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гриценко - Антропология революции краткое содержание

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др. Тем не менее их работы, как нам представляется, могут быть рассмотрены с точки зрения некоторых общих методологических ориентиров. Радикальные трансформации, объединяемые под именем революции (политические, научные, эстетические, сексуальные…), исследуются в этой книге как взаимодействие субъектов, активно участвующих в этих событиях, сопротивляющихся или пассивно принимающих новые «правила игры».

Антропология революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

529

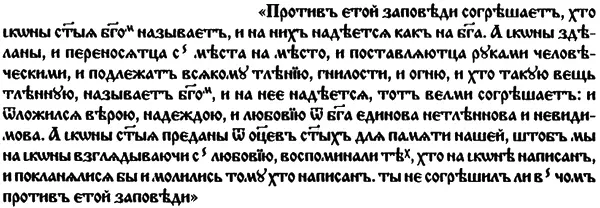

Здесь же говорится и об эксцессах иконопочитания, хотя разглашение «ложных чудес» подпадает не под вторую, а под третью заповедь. Об иконопочитании сказано:

(Гавриил Бужинский 1723, л. 12–12 об.). Бужинский, видимо, идет здесь вслед за Прокоповичем, который также рассматривал обоготворение икон как преступление против второй заповеди (Феофан Прокопович 1744, л. 5 об.).

530

Особенно активно «суеверия» преследовались в последние годы петровского царствования; после смерти Петра преследование ослабевает, но полностью не прекращается в течение всего XVIII века. В дополнение к приведенным примерам ср. еще: Доношение рижского обер-иеромонаха Маркелла о священнике Каргопольскаго Драгунскаго полка Иоанне Федорове, разгласившем о ложном чуде от образа Пресвятыя Богородицы (ОДДС, II, часть 2. № 1031/404, стб. 308–313, 315 — 5 октября — 22 марта 1723 года); Доношение холмогорского архиепископа Варнавы о нещадном наказании плетьми крестьянина Двинской четверти, Борецкой волости, Архиппа Поморцева, за разглашение ложнаго чуда (ОДДС, IV, № 173/435, стб. 176–177 — 13 апреля 1724 года); доношение того же архиепископа «о разглашении вкладчиком Местринскаго монастыря Холмогорской епархии Пименом Волковым мнимых чудес от образа Спасителя» (речь шла об исцелениях; под следствием Волков признался, что чудеса выдумал; он был всенародно бит плетьми и отпущен — ОДДС, IV, № 375/178, стб. 360–370 — 4 августа 1724 — 8 марта 1725 года); доношение Феофана Прокоповича о чудесах от образа, колодца и березы, вымышляемых в Малороссии (ОДДС, V, № 277/223, стб. 455–456 — 25 августа 1725 — 16 февраля 1726 года), сообщение о допросе чернеца Крестомаровской пустыни Нижегородской епархии Ионы в непристойных его поступках («имел видение и слышал глас с небесе, чтобы не было матерной брани, прелюбодеяния и игрищ» (ОДДС, X, № 175/329, стб. 325–327 — 3 мая 1730 года), Доношение архиепископа Варлаама Псковскаго о явлении якобы во сне онемевшему солдатскому сыну Козьме Дураченкову Николая Чудотворца и последовавшем от сего исцелении его от немоты (добиваются признания в корыстном обмане — ОДДС, XIV, № 35/354, стб. 55–25 января 1734 года).

Особенно любопытен случай с отставным лейб-гвардии капралом Федором Тулубьевым, который в Тихвинском монастыре объявил о бывшем ему чудесном сонном видении, после которого он освободился от трехлетней немоты; немота была подтверждена «архиатером», так что чудо выглядело достоверным; был назначен допрос в собрании Синода и подготовлены вопросные пункты, однако Петр велел дело уничтожить, видимо, из боязни, что чудо подтвердится (ОДДС, IV, № 401/179, стб. 409–411 — 27 августа 1724 — 13 января 1725 года). Заслуживает особого внимания и чудесное исцеление смоленского католика Матвея Шукеевича, в 1730 году наказанного параличом за неблагочестивые мысли; паралич был засвидетельствован врачом вместе с назначенным от Синода синодальным членом. Шукеевичу явился апостол Матфей и велел ему отправиться молиться Шелбицкой Богородице; господин Шукеевича князь Друцкий-Соколинский отправил его к этому образу, и после молитвы Шукеевич получил исцеление, о чем Друцкий-Соколинский и донес в Синод. В Синоде этим делом занялся Прокопович, оценивший его как «тайную затейку» и потребовавший ареста Шукеевича и задержания других причастных к чуду лиц. По этому поводу Прокопович написал «обличение новопроизнесеннаго чудеси Шелбицкого, яко ложнаго и к злому намерению притворенного», в котором с помощью весьма натянутых аргументов доказывал, что речь идет о «безстудном плутовстве» (ОДДС, X, № 470/98, стб. 728–767 — 27 ноября 1730 — 13 марта 1744 года). Синод занимался этим делом еще более десятилетия; Шукеевич, который перешел в православие, но так и не сознался в «обмане», в 1736 году (после смерти Прокоповича) был сослан в монастырь, Соколинского в том же году отпустили в его вотчину «с обязательством <���…> о вымышленном чуде никому нигде не разглашать» (там же). Все дело было сомнительным и полным соблазна, так что упомянутое выше решение Петра I выглядит на этом фоне весьма предусмотрительным.

Не прекращается в XVIII веке и преследование юродивых, всегда, впрочем, имевшее избирательный характер, ср. доношение о «лжеюродивом» Василии, отосланное в Юстиц-Коллегию к розыску в 1723 году (ОДДС, III, № 149/382, стб. 175–179); синодальное определение 1732 года «о недопущении в С. Петербурге в церквах мужеска полу юродивых бродить» (ОДДС, XII, № 207/307, стб. 382; ПСПР, VII, № 2600), об отсылке в 1734 году в Главную полицмейстерскую канцелярию бродящего человека Степана Меркульева, якобы юродствующего и безумного (ОДДС, XIV, № 280/356, стб. 383–384).

531

В этой связи можно упомянуть указ от 8 октября 1762 года, в котором говорится: «Известно Ея Императорскому Величеству учинилось, что в городе Ростове появилися притворные кликуши, також по Москве шатаются множественное число нищих, и для того Ея Императорское Величество указать соизволила, о поступании с оными кликушами и нищими по силе прежде состоявшихся о том указов, куда надлежит от Правительствующего Сената учинить потверждение» (ПСЗ, XVI, № 11698, с. 103). Повторение указов с одними и теми же запретами свидетельствует о том, что запреты неэффективны (ср. еще указ от 10 февраля 1766 года о наказании плетьми кликуш в Переяславле — ПСЗ, XVII, № 12568, с. 559–560).

532

В файле — примечание № 520 — прим. верст. /

533

Имеется в виду резолюция Петра I на докладных пунктах Синода от 12 апреля 1722 года. В докладных пунктах говорилось: «Когда кто велит для своего интереса, или суетной ради славы огласить священником какое чудо притворно и хитро чрез кликуши, или чрез другое что, или подобное тому прикажет творить суеверие». Резолюция предписывала «наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей» (ПСЗ, VI, № 3963, с. 652).

534

Автор глубоко признателен С. А. Иванову и Б. А. Успенскому, прочитавшим эту работу в рукописи, за ценные замечания и указания. Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории».

535

По материалам Государственного архива новейшей истории Новгородской области.

536

На материале Петрограда этот процесс подробно исследован в нашей обобщающей работе: Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920-х годов. СПб.: Европейский дом, 2006.

537

Государственный архив новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО). Ф. 91. Оп. 1.Д. 92. Л. 13 об.

538

Там же. Ф. 107. Оп. 1. Д. 224. Л. 29, 29 об.

539

Интервал:

Закладка: