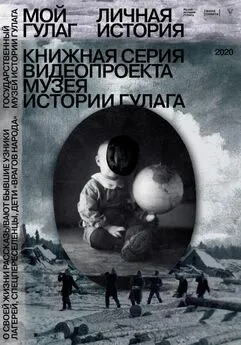

Мой ГУЛАГ. Личная история

- Название:Мой ГУЛАГ. Личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музей истории ГУЛАГа. Фонд Памяти

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113106-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мой ГУЛАГ. Личная история краткое содержание

Видеопроект существует в музее с 2013 года. За это время мы записали более 300 интервью в разных регионах страны — от Москвы до Магадана, провели съемки в Германии, Казахстане, Беларуси, Латвии и Литве. Весь записанный материал хранится в архиве Музея истории ГУЛАГа и доступен по адресу: mygulag.ru.

Мой ГУЛАГ. Личная история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако большинству иеговистов все-таки не разрешили вернуться на прежнее место жительства. В СССР «Свидетели Иеговы» воспринимались как антисоветская организация, призывающая к отказу от службы в армии, от выборов в представительные органы власти и т. д.

ЮЛИЙ РЫБАКОВ

Интервью записано 30 марта 2018 года.

Режиссер Ирина Бузина.

Оператор Гиури Джохадзе.

Юлий Андреевич Рыбаков родился 25 февраля 1946 года в Кемеровской области. Его отец, поэт и актер Андрей Рыбаков, был осужден по 58-й статье и отбывал наказание в Сиблаге, мать работала в том же лагере по вольному найму. Юлий Андреевич получил художественное образование и с середины 1970-х годов активно участвовал в нонконформистских выставках и диссидентском движении в Ленинграде. В 1976 году арестован по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление советской власти» за распространение произведений Солженицына и создание агитационных надписей. Осужден по сфабрикованной уголовной статье на шесть лет тюрьмы усиленного режима. В 1982 году вернулся в Ленинград, активно занимался политикой. В 1988 году стал одним из организаторов ленинградского отделения партии «Демократический союз». В 1990 году избран депутатом Ленсовета, организовал первую государственную Комиссию по правам человека. С 1993 по 2003 год — депутат Государственной думы РФ, член партии «Демократический выбор России».

Мои мать и отец родились почти в одно время на Васильевском острове Петрограда — рядом, на соседних линиях. Но встретились они в Сибири, в лагере — мама работала там по вольному найму, а папа отбывал срок.

Мать была дочерью военного инженера, преподавателя Владимирского инженерного училища. В 1917 году он вместе со своими юнкерами отстреливался от наступавших на училище красногвардейцев, в том числе и от немецких военнопленных, которые были привлечены большевиками к перевороту. Именно немецкие артиллеристы обстреливали из пушек Владимирское училище. Оно было разгромлено. Деду удалось тогда спастись: он ушел по крышам вместе с двумя юнкерами. На лодке они переплыли на Васильевский, там он переоделся в гражданскую одежду. Спустя неделю за ним пришли. К этому времени уже был выпущен декрет о том, что все офицеры должны сдать свое оружие. Дед этого не сделал: он спрятал оружие в поленнице во дворе, и при обыске его нашли. Деда вместе с другими офицерами вывезли связанными на барже в Финский залив — их утопили.

Матери моей тогда было шесть лет, и бабушка, взяв дочь, уехала из Петрограда в Новгородскую область, в город Боровичи, где жили ее родители. Там моя мать и выросла. Какое-то время она не знала о судьбе своего отца, лишь потом, намного позже, бабушка рассказала ей об этом. Первое время она была «правоверной» комсомолкой, спортсменкой, окончила педагогическое училище. Началась война, и мама как спортсменка попала в войска НКВД, в партизанский отряд, который воевал здесь, под Ленинградом. Когда блокада была снята, она узнала о том, что две ее дочери от первого брака вместе с бабушкой эвакуированы в Сибирь и там голодают. Ей удалось каким-то образом перевестись из своих войск в охрану немецких военнопленных, которых эшелонами везли в Сибирь. Она нашла своих детей и мать в Новосибирске. Мама осталась в Сибири и устроилась на работу в канцелярию больницы того лагеря, где сидел мой отец. Там они и познакомились.

Отец мой окончил Театральное училище Немировича-Данченко и начал карьеру профессионального актера. Арестовали его за стихи, которые он писал и имел неосторожность читать своим друзьям. Отец был поэтом, горячо любил Александра Блока. Арестовали его в мае 1941 года. А 22 июня началась война, и его дело — дело гражданского человека — было почему-то переведено в военный трибунал. В то время его отец, военный моряк, капитан 1-го ранга, преподавал в Военно-морском училище имени Фрунзе штурманское дело и навигацию. Несмотря на арест сына, дед не пострадал. По его рассказам, он пришел к своему начальству и доложил о том, что сын арестован по 58-й статье. Но среди моряков существовала атмосфера товарищества и взаимной поддержки. Ему сказали: «Никаких распоряжений по вашему поводу мы не получали, поэтому продолжайте работать дальше». А когда дед узнал, что дело его сына переведено в военный трибунал, он надел форму и поехал в Петропавловскую крепость, где находилась эта организация. Нашел следователя, которому дело было поручено, и сказал, что, видимо, произошла какая-то ошибка. Тот посмотрел дело и вернул его обратно в гражданское судопроизводство, что, собственно говоря, и спасло отца: если бы это был трибунал, то, скорее всего, за свои стихи он получил бы пулю в затылок. В результате эшелон с заключенными успел выехать из Ленинграда еще до того, как замкнулась блокада.

Примерно за полгода до ареста, как отец мне рассказывал, на улице к нему подошел человек и сказал: «У вас скоро будет обыск». И ушел. Кто это был, он так и не узнал. Отец принял какие-то меры, стихи свои убрал подальше, но прошло полгода, он уже забыл об этом, и стихи вернулись обратно в дом. А потом за ним все-таки пришли. Были и такие люди. Возможно, среди энкавэдэшников были и те, кто пытался кого-то спасти. Это удивительно, но это факт. К сожалению, отцу это не помогло. Видимо, отец что-то говорил в кругу своих друзей, иначе на него бы не донесли. Потому что донесли, конечно, не только на стихи, но еще и на разговоры. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы в НКВД заинтересовались тобой. Это был донос. Совершенно точно известно, кто на него донес: молодой музыкант из Кировского театра и одна молодая женщина.

Отца осудили по 58-й статье на пять лет лишения свободы с последующим поражением в правах. Он попал в Сибирь, в город Мариинск Кемеровской области. Я там был потом однажды: уже будучи депутатом, оказался в Кемеровской области и попросил, чтобы меня туда отвезли. Я побывал и в той пересыльной тюрьме, где отец сидел: бараки там, наверное, стояли уже другие, а пересыльная тюрьма еще царских времен осталась — кирпичная, большая. В общем, по этой земле я походил.

Сначала отца отправили в забой, в золотые шахты, где он чуть не погиб, и там-то мать его в больнице и встретила впервые. Она его выходила, как и многих других. А потом она увидела его уже на сцене маленького тюремного клуба, где они играли Шекспира, и влюбилась в него. В этом лагере было много творческой интеллигенции, и лагерное начальство решило сделать свой «крепостной театр», куда и попал мой отец. Театр — это уже не тяжелый труд с киркой в забое. Это так называемая культурно-воспитательная часть — КВЧ. Спектакли играли не только внутри лагеря, но и снаружи, в городском клубе. Актеров водили туда под конвоем, и они показывали «Двенадцатую ночь» Шекспира. Отец играл герцога Орсино в соответствующих одеяниях. На сцене пели, плясали, смеялись, а за кулисами справа и слева сидели автоматчики. Однажды, когда они шли обратно, отцу пришлось одного старого актера буквально тащить на себе, потому что тот совсем обессилел от голода. И автоматчики, которые шли сзади, стреляли у них над головой и говорили: «Если сейчас уронишь старика, мы его застрелим». Вообще, голод был такой, что где-то раз в два-три дня из лагеря вывозили телегу с трупами заключенных, умерших от истощения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/1071089/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16.webp)