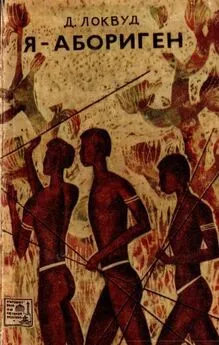

Дуглас Локвуд - Я — абориген

- Название:Я — абориген

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Главная редакция восточной литературы

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дуглас Локвуд - Я — абориген краткое содержание

Я — абориген - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тут начиналось хладнокровное избиение. У кенгуру не было никаких шансов на спасение. Тот день, когда не каждый из нас убивал по животному, мы считали неудачным.

Иногда раненный в спину или в мягкую часть туловища кенгуру убегал вместе с копьем или бросался с ним в реку. Так или иначе оружие пропадало.

Это была серьезная потеря. Копье подгонялось по росту охотника, по весу и длине руки. Оно делалось по мерке, как шьется костюм, с той разницей, что в роли «портного» выступал сам охотник. С копьем другого аборигена я чувствовал бы себя не лучше, чем снайпер с чужой винтовкой.

Поэтому, лишившись копья, я немедленно принимался делать новое. Инструментов у меня было недостаточно. Копье с железным наконечником я мастерил из старой подковы, куска оцинкованной трубки, брошенной прохудившейся канистры для воды. При жизни моего деда железа на реке Ропер было мало и ценилось оно очень дорого. При жизни деда моего деда железа вообще не знали. Копья тогда делали целиком из дерева или с каменными наконечниками.

Я брал два каменных топора. Один служил мне наковальней, другой — молотом. День и ночь, день и ночь стучал я по драгоценному кусочку металла, пока он не становился плоским, симметричным и не приобретал нужной формы. Края заострял и обтачивал о скалу. Иногда тратил несколько дней, а то и несколько недель — это зависело от твердости железа и моего усердия.

Затем я срезал молодое деревцо джинди-джинди дюймовой толщины, каких много на реке Ропер, и проводил им над пламенем костра. Древесный сок закипал, а деревце становилось настолько гибким, что я без труда его распрямлял.

Обуглившуюся кору я обдирал и оставлял будущее древко на солнце. Закаленное в моем примитивном горне, оно после сушки становилось прямым и твердым.

Теперь шла тонкая работа — надо было насадить острие копья. На конце древка я делал глубокую выемку, вставлял туда лезвие бритвы, замазывал его воском диких пчел и перевязывал корой бутылочного дерева. Сверху я накладывал волокнистое сухожилие кенгуру и еще раз замазывал воском диких пчел.

Когда копье было готово, я натирал древко кровью кенгуру и красной охрой. Мы верим, что натертое кровью копье притягивается к кенгуру, как сталь к магниту. Я не знаю ни одного охотника, который пренебрег бы этим обычаем.

Вам это кажется смешным? Может быть, вы и правы и это действительно глупый обычай. Но и белые охотники поступают не умнее, целуя пулю, прежде чем выстрелить. А обычай плевать на подкову и бросать ее через левое плечо?

Наконец, копье вставляют в вумеру и производят пробный бросок. Рассекая воздух, копье вращается, как пуля, выпущенная из дула ружья. Если конец древка при колебании в полете описывает слишком большую дугу, копье свистит, предупреждая кенгуру о своем приближении. Его исправляют, пока оно, достигнув совершенства, не летит беззвучно.

Вумеру также делают из джинди-джинди, а деревянное острие прикрепляют к древку соком корней железного дерева.

С тех пор как в Австралии высадились первые белые поселенцы, аборигенов всегда изображают с бумерангом в руке. Мой народ переживал в то время еще только период камня и дерева. Пропитание себе алава добывали копьями с каменными наконечниками, а также деревянными метательными палицами. Изогнутая палка — бумеранг — не считалась у нас серьезным оружием. Даже сейчас бумеранг имеет в нашем племени второстепенное значение.

Охотиться мы предпочитали более действенным оружием — копьем. Бумеранг я брал, выходя из дому ненадолго — вдруг пробежит валлаби или пролетят дикие гуси. Мы им пользовались почти исключительно для стрельбы по движущейся цели, особенно по стае уток или гусей, неосмотрительно перелетавшей над нашей территорией. В таких случаях мы кидали им навстречу десятки бумерангов, и редко выпадал такой день, чтобы птицы не вносили разнообразия в наше меню.

Война и торговля принесли в Арнемленд бумеранги. Во Времена сновидений два отряда воинов — один с юга, другой с севера — жестоко схватились у Твин Пиннаклс, недалеко от Ропер Бара. Южане были вооружены бумерангами, северяне — копьями. Кровопролитное сражение почти ничего не доказало, кроме того, что и то и другое оружие может наносить человеку смертельные раны.

После этого река Ропер стала как бы пограничной линией: к северу от нее делали копья, к югу — бумеранги. Но, поскольку битва происходила на земле алава, мы научились изготовлять оба вида оружия, и эта традиция сохранилась на века. Многие бумеранги, имеющиеся сейчас в Арнемленде, были изготовлены племенами за сотни миль от нас и попали на север в результате обмена на красную охру и копья с железными наконечниками. Некоторые из этих товаров путешествовали по континенту много лет и прошли расстояние в две тысячи миль. Бумеранги, увидевшие свет на Налларборской равнине, достигли северного побережья. Копья Арнемленда применялись в Налларборе.

Джингали, ваддаман и мудбра сражались грозными бумерангами с загнутым концом — варрадула. По сравнению с обычным оружием они выигрывали как водородная бомба в сравнении с фугасной. Щит, а впоследствии и нулла-нулла — одновременно и оборонительное и наступательное оружие — надежно защищали от старых бумерангов, но оказались бесполезными против модели с загнутым концом. Секрет варрадулы в том, что от удара о щит или нулла-нулла ее загнутый конец, рикошетируя с большой скоростью, ранил или убивал жертву. Может быть, варрадула и была нашим первым тайным оружием.

Как и все жители долины реки Ропер, я умел делать не только копья, но и бумеранги. Топором придавал нужную форму куску чайного или железного дерева, полировал стеклом и с помощью примитивных приспособлений из кусков железного лома вырезал на нем узор, который мы называли минангаи.

Минангаи изображали не только на оружии. Он украшал также наши тела — грудь, живот и руки. У некоторых племен нанесение подобных шрамов — буркун — входило в церемонию инициации. Но у алава они не имели значения — разве что служили напоминаниям о человеке, работа которого причинила вам столько мук. Алава мог иметь любое количество шрамов, но мог и вообще их не иметь — на этот счет не существовало никаких правил.

Когда мне было пятнадцать лет, дальний родственник по имени Лильярри решил, что пора сделать мне татуировку.

— Я хочу украсить тебя, — сказал он.

Я был готов к этому, ждал, когда найдется человек, желающий, чтобы я запомнил его на всю жизнь, и твердо решил дать отпор.

— Нет, — резко ответил я.

— Я сделаю тебя красивым, — продолжал соблазнять он.

— Я и без шрамов красивее тебя.

Считалось, что буркун нравится женщинам.

— Если ты не согласишься татуироваться, девушки не будут смотреть на тебя, — уговаривал Лильярри.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ингерсол Локвуд - Невероятное подземное путешествие барона Трампа [litres]](/books/1063108/ingersol-lokvud-neveroyatnoe-podzemnoe-puteshestvie.webp)