Ленина Кайбышева - После Чернобыля

- Название:После Чернобыля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИзДат

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ленина Кайбышева - После Чернобыля краткое содержание

После Чернобыля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Никто не становился в позу, не защищал амбиций. Просто выбирали оптимальный вариант решения. Например, более технологичными сделали радиаторы охлаждения, а конструкцию армокаркасов изменили уже в процессе подготовки проекта работ. Заменили и первоначально предложенные проектировщиками материалы на те, что имелись в наличии, но не уступали по качеству. Все это ускоряло и проектирование, и строительство.

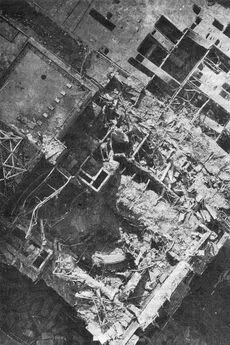

Обстановка на станционной площадке была довольно впечатляющей. К самому развалу четвертого энергоблока подходить было практически невозможно из-за высокого радиационного фона. Однако плиту следовало соорудить именно под ним.

Никто вначале не знал, какова температура днища реактора. Лишь 22 мая, когда в бассейн-барботер проникли люди, выяснилось, что он в действительности далеко не раскален.

Но — по порядку. Донецкие и тульские шахтеры начали проводить штольню под действующим фундаментом: вручную рубали грунт, вручную выталкивали его на поверхность по рельсам в вагонетках.

Около выхода из шахты энергетики грузили вынутую породу, находясь в обитых свинцом обычных танках Т-70 и Т-72 без орудий. Но “эта зараза” радиация прошивала броню. БТРы тоже были отделаны свинцом.

Роботы не годились: сходили с ума. Спешно на Челябинском заводе изготовили 2 радиоуправляемых бульдозера. Надеялись, что они будут грунт собирать в кучи и потом грузить. Оператора посадили в кабину, тоже изолированную. Он дает команды “назад”, "вперед”, “влево”, “вправо”. А бульдозер упрямо прет только прямо! Прямо к бассейну-охладителю. Так в воду и ушел... Потом специалисты объяснили, что электронику прошила радиация, и она при этом отказала. Иностранные роботы, электронные часы, маленькие карманные радиоприемники на батарейках — все глохли.

Ждать, когда шахтеры закончат свою часть, означало надолго тянуть выполнение всей программы. Решили максимально технологически совмещать работы всех трех организаций. Это означает, что шахтеры, монтажники и строители должны находиться в узкой штольне одновременно, каждый со своим делом, то есть по пятам шахтеров — монтировать оборудование (регистры, теплоизоляцию, контрольно-измерительные приборы) и укладывать бетон.

* * *

Итак, как я уже говорила, сценарий в целом был таков: первую штольню, диаметром менее трех метров, начали от стены реакторного отделения третьего энергоблока — наиболее удаленной от развала. Затем провели ее под пространством между двумя блоками и далее под всем четвертым реакторным отделением, до противоположной его стены. И уже оттуда следовало как бы пятиться назад, а также заходя вправо и влево, постепенно, этапами. Через каждые три метра штольни укрепляли деревянными стойками, как в глубокой шахте.

Первой рабочей бригаде энергетиков (9 человек) предстояло очень ответственное дело: на открытой территории перед третьим энергоблоком подготовить площадку под бетононасосы, их установить, смонтировать бетоноводы, словом — обеспечить всю монтажную линию для дальнейшего бетонирования подреакторной плиты. Первым делом начали сооружать укрытие, способное обезопасить людей от радиации. Рабочим обещали в помощь 20 солдат, потому что работа предстояла очень трудоемкая — ведь начинать надо было с нуля. Но солдат на первом этапе почему-то не было.

— От радиации у всех садился голос. Я даже неделю не мог позвонить домой, потому что меня бы не услышали. Примерно на третий день по приезде я сутки вообще ничего не говорил, — рассказывает Ю.А. Бойков, ведущий инженер отдела главного механика объединения.

У многих первые дни были проблемы с памятью. Это сразу заметили и учитывали.

— Да, общая картина страшная. Тяжело было работать, Вообще находиться в этой зоне — дышать было трудно. — Вспоминает А.М. Лейдер, заместитель начальника управления “Энерговысотспецстроя”. — Слезы, сопли не переставали литься, сколько простыней разорвали на носовые платки! Жилищные условия были удовлетворительные: на своем острове мы спали на раскладушках, которые привезли из Москвы, как и постельные принадлежности. Уборщицы не было. Выделял постельные и другие принадлежности “Энерготехкомплект” Минэнерго СССР. Но особо гнетущее впечатление на всех производил вид станции (многие прежде здесь возводили градирни и выполняли подземные работы), г. Припяти и г. Чернобыля.

Трагедию переживали очень тяжело. Но надо спасать и города, и станцию, и свою землю, и планету — так понимали задачу все. И верили, что это — возможно.

Временную защитную стенку у торца IV корпуса, под углом к четвертому блоку сделали из бетонных блоков, просто ставя их один на другой, без цементирования. Профессиональных “асов” такая “халтура” раздражала. К тому же, им не дали кран, а всего лишь автопогрузчик. Конечно, он поднимал и устанавливал четыре яруса бетонных блоков. Но, во-первых,— не выше. Во-вторых, автопогрузчик поворачивался значительно медленнее, чем автокран на базе автомобиля МАЗ. В окрестностях четвертого блока в тот момент никаких кранов не было. А рабочие не знали, что в этом месте самым важным был фактор времени, непосредственно у стенки людей быть вообще не должно.

Радиационный фон на месте этой стенки рабочие не знали. “Мы еще там походили, постояли с полчаса, дожидаясь автопогрузчика”, — Им было невдомек, какое великое дело они совершили.

Позже эта стенка позволила энергостроителям на самом развале возвести первые семь метров внешней стены саркофага, без которой средмашевцы отказывались приступить не только к его крупномасштабному сооружению, но и к проектированию. Через годы в разговоре выяснилось, что гидроспецстроевцы считали эту стенку только своим подспорьем.

Иванковский кран появился позже, когда в 50 и 150 м от четвертого энергоблока начали строить домишки — укрытие для тех, кому предстояло работать на бетононасосах. Изнутри их обшивали свинцовым листом. Рабочие не знали и того, что их начальники защищали их интересы, как львы. Но не все получалось так, как хочется.

Ближе 50 метров от устья штольни на поверхности земли размещать бетононасосы было невозможно из-за тяжелой радиационной обстановки. Но в общей сложности бетон должен пройти расстояние более 300 метров. В Советском Союзе бетононасосы с такой дальностью не выпускались. Пришлось купить в ФРГ мощные “Путцмайстер” и “Швинг”. Их установили в 130 метрах от котлована. От насосов по земле параллельно зданию машзала повели два бетоновода. Но прежде постелили на землю свинцовую плиту толщиной 20 мм и поверх нее — площадку из бетонных плит, установили временное укрытие — “бочку”, там и отдыхали.

Когда вели бетоновод, от рабочих потребовался максимум изобретательности. Неподалеку от насосов стояли какие-то станционные здания. Площадку вокруг них солдаты в это время очищали от грунта — дезактивировали. Получалось так, что защитное сооружение и насос перекрыли дорогу крану для прокладки трубопроводов. А они довольно тяжелые. Но делать нечего, пришлось их монтировать вручную, с помощью рабочих из других подразделений Минэнерго, бывших жителей г. Припяти. Использовали не целые трубы — слишком тяжелы,— а обрезки, но и те приходилось ломами потихоньку кантовать, чтобы установить на место. У рабочих были защитные “лепестки” и хлопчатобумажная одежда, Но в майскую жару, да еще на физически тяжелой работе никто о себе не думал — сбрасывали и “лепестки”, и одежду и работали по пояс голые.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)