Александр Лепехин - Из истории села Дедилово

- Название:Из истории села Дедилово

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Дедилово

- ISBN:978-5-7164-0672-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - Из истории села Дедилово краткое содержание

Из истории села Дедилово - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но с годами земля истощалась и нужны были новые участки. И вот, наиболее ретивые решились осваивать степь. Ученые не так давно провели археологические разведки на тему: время и глубина экспансии в Дикое поле. Они нанесли на карту границы лесов в Тульской области и циркулем прочертили линию на расстоянии 30 км. Почему 30 км, а это дневной путь обоза, а на ночь ему нужно где-то укрыться, вот городки и ставили. И точно, есть поселения вятичей, провели еще одну линию – ещё поселения, еще одну – тоже есть, а когда провели ещё и ещё, ничего не оказалось. Другими словами, вятичи более чем на 100 км углубились в Дикое поле и занимались земледелием. Но в степи, в отличие от леса, жизнь и война совсем другие. И если ты не приспособишься, то не выживешь, а Вятичи выжили.

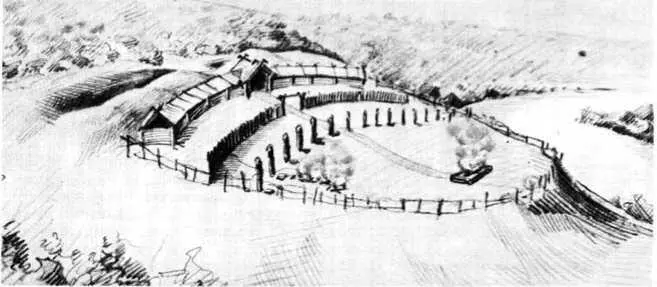

Лаврентьевская и Никоновская летописи рассказывают, что в 1146 г. вождей вятичей собрали на совет в Дедославле, позже – славный город Дедилов, ныне с. Дедилово. Но вождей абы где не соберешь, мы знаем, что Вятичи традиции больше жизни хранили, об их упрямстве легенды складывали. А место вечевого сбора вождей – вопрос принципиальный. Или собираемся у всех по очереди, но не каждый хочет гостей принимать, а значит ненужные напряжения, или в одном обусловленном месте, которое принадлежит всем и никому в частности, такая экстерриториальность. Самое разумное и справедливое, никому не обидное, решение. Видимо этим местом и был Дедославль, который удовлетворял всем требованиям и был местом традиционного сбора вождей. Как правило, в те времена они могли собираться на какой-нибудь религиозный праздник, а значит, здесь должно быть и святилище. Для этого Дедилов – идеальное место. Бросается в глаза явное противоречие в названии места по летописи Дедославль, а его преемник носит наименование Дедилов. Все объясняется довольно просто. Вятичи пришли с запада. И в западнославянском произношении Дедовские места называются Дедины. Дедилов есть и во Львовской области, и в Сербии, и в Чехии. А летопись писали восточные славяне, но в топонимике осталось западнославянское название.

Некоторые считают, что Дедославль – это имя одного из вятичских князей, но как показывает топонимика (наука об истории и расшифровке географических названий), не было у вятичей такой привычки своими именами города называть, этим киевские князья страдали, да начиная с XVI в., когда наши цари да князья начали земли за службу раздавать, появилась такая мода, деревни и селища своим именем называть. А, учитывая, что здесь было большое скопление народа, да и вожди вятичей здесь собирались обсуждать насущные вопросы, Дедославль являлся мощным языческим земледельческим святилищем, посвященным Матери – Сырой Земле. Это доказывает еще и то что на Покровке, как сейчас называется это место, испокон веку проходили народные праздники и кулачные бои. Из истории известно, что народные гулянья проходят, в основном, на местах языческих святилищ. Но есть в наших краях еще одно место проведения народных праздников. Это напротив Покровки, на другом берегу р. Шиворонь, на холме, называемом Оленка, находящемся при впадении реки Олень в р. Шиворонь.

Значит, здесь тоже было святилище. Кому же оно посвящено? И почему название такое странное – Оленка? На старой печати казачьего Войска Донского был изображен Елень, пораженный стрелою, проще говоря, раненый Олень. Олень вообще был священным животным у славян, он олицетворял Бога-Отца (Сварога), но считалось, что более всего он покровительствовал пастухам, кочевникам, славяне были земледельцами, но считали себя сварожьими внуками, вспомните «Слово о полку Игореве». Вы думаете имя Елена, Олена и т. д. греческое? Как бы ни так – славянское, нет в греческом языке даже намека на основу этого имени, а взято оно у Гомера, которого во всей дореволюционной литературе до последнего времени постоянно Омиром называли, это уже протославянская история, да и западные славяне оленя Еленем называют. Значит, мы можем предположить, что на Оленке находилось другое языческое святилище, куда приходили поклоняться своим покровителям пастухи, скотоводы, кочевники, да и находится оно как раз на той стороне, откуда из степи кочевники приходили и переправлялись на другой берег по броду в районе Пятницкой церкви. А название реки Шиворонь, можно расшифровать как серые вороны, мудрый ворон у славян птица священная и его имя, как правило, использовали без всяких добавок типа серый. Но было в старом славянском языке другое слово – Живоронь – жаворонок, который по славянской мифологии относил души умерших славян в небесный рай – Ирий. Тут ему самое и место, меж двух святилищ.

Здесь до 1932 г. на церковные праздники народные гулянья были, а на другом берегу Олени в поле высокий курган был насыпан. А рядом ещё священное место – Ямские кусты. Почему Ямские? А в XVI веке тут были земли Ямской слободы (Почтовой станции), так и пошло название с того времени – Ямские кусты, Ямской лес, там на поверхность выходит известняк, и в нем нашли скелет со связанными витым медным браслетом руками и тоже до 1932 года по большим праздникам тут проходили народные гуляния. А рядом, в поле находится Святой ключ, Святым он был показан и на картах XVIII в. На северном берегу тоже есть высокий холм, сейчас он Покровкой называется, видимо тут и было основное святилище. Место на Покровке, где курган, называется Старым городищем. И приезжали сюда на праздник и Совет вожди и атаманы тех времен. Ставили шатры, гуляли, вопросы решали, а потом по своим племенам разъезжались. Так как Дедиславль стоял на краю леса, то и приезжали сюда вожди тех вятичей, которые в Диком поле обжились, да из ближайших лесов. И еще такой момент, наш Дедославль стоит практически на одной широте с английским святилищем – Стоунхендж.

Место, где находился Дедославль, было очень выгодно, потому что расположено оно на стратегической сухопутной дороге из Крыма в вятичские и русские земли по водоразделу рек Дона и Днепра. Сюда приезжали и кочевники, привозя с собой продукты животноводства, и видимо греки из крымских колоний, привозя предметы обихода, всем в обмен нужны были продукты земледелия. Недаром в наших местах были найдены древние греческие монеты и арабский дирхем. Название основанного здесь города Дедославль говорит о том, что вятичами ему придавалось очень большое значение. Известно, что культ предков в те времена у славян был одним из основных и всуе таких названий не давали.

Централизованная Русь укреплялась, чего не скажешь о разрозненных Вятичах. И в XII в. Вятичские земли поделили между собой Рязанское и Черниговское княжества, которые начали насильно вводить свои порядки. Те Вятичи, которые жили в лесах, ушли еще дальше в лес и их только через 400 лет при Иване Грозном обнаружили на земле, которая называется Вятка. А те, которые жили в Диком поле, что, просто сдались? Не думаю. Они были еще более резкие и решительные люди и тоже ушли. Степь для них уже была, как дом родной. Чем не казаки? Уж не о них ли упоминают путешественники того времени, видевшие славян в татарских станах и землях. Более чем через 300 лет в 1444 г. есть в летописи упоминание о первом бое с участием казаков. И было это в Рязанском краю, в землях Вятичей, когда татары напали на рязанский городок, в тыл им ударили казаки на… лыжах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: