Александр Лепехин - Из истории села Дедилово

- Название:Из истории села Дедилово

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Дедилово

- ISBN:978-5-7164-0672-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лепехин - Из истории села Дедилово краткое содержание

Из истории села Дедилово - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

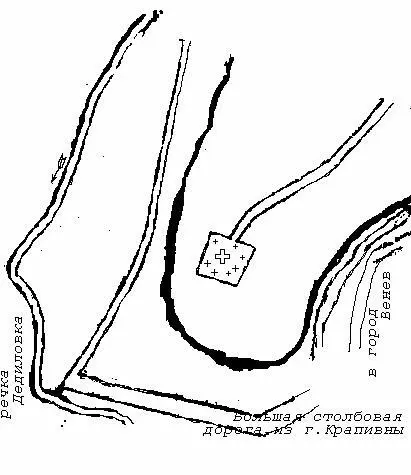

Жизнь в наших краях была бойкая и крепость здесь не лишней была, потому что где торговля, там и разбой всякий, особенно если кочевники про большую добычу пронюхали. Но, судя по всему, в крепости, если она была, постоянно никто не жил, в ней, видимо, было святилище и народ сюда приходил только по праздникам, ну и в случае опасности здесь можно было спрятаться, поэтому и культурный слой тут небольшой. А может здесь такая же ситуация как и у ближних родственников вятичей – радимичей, что жили в те же времена на территории нынешней Брянской области и был у них город Вжищ, а на другом берегу реки на холме было святилище, которое в наше время было раскопано и реконструировано. То что считается Дедославлем, может просто святилище, а сам город где-то рядом, вот например, на территории занимаемой сейчас д.д. Жилая и Пушкари, ручей, который отделяет старое городище от деревень называется в народе речкой Дедиловкой, может и была там речка более тысячи лет назад, а на территории д. Жилая есть массовое захоронение, на большой площади и с большой плотностью, так при рытье траншеи под фундамент дома приблизительно 11 метров было извлечено 24 человеческих черепа большого размера, больше чем обычно, и все удивлялись, какие люди большеголовые были.

Старое городище по карте 1777 года, мая месяца 3 дня

В районе Дедославля очень много массовых могил, о которых никто не знает и у Пятницкой церкви, что в Луговой слободе, в прошлом веке при строительстве моста было обнаружено массовое захоронение, о котором никто не знал, тоже явно до XVI в., потому что нигде в летописях и описях оно не упоминается, а в этом месте был брод через р. Шиворонь, по которому гости из степей приезжали в Дедиславль как с добрыми, так и со злыми намерениями. В народе эти все могилы называют татарскими, но мы ветеранов афганской войны тоже называем афганцы, это, во-первых, а во-вторых, насколько можно понять из летописей наши поверженных противников не хоронили, так при взятии Казани в 1552 г. убитых свалили в овраг недалеко от города, естественно, что после такого «захоронения» никаких могил не останется.

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:

1) Дедославль был вечевым местом для вятичских вождей, в другом месте они бы и не стали собираться;

2) Так как вятичи не имели централизованной власти и у них не было больших городов, то Дедославль не был городом, а был святилищем и вечевым местом, куда по определенным датам собирались вожди на совет и на религиозный праздник. Приезжали делегациями, ставили шатры, праздновали, а затем уезжали к своим племенам. А на территории Дедославля оставались немногие люди, прежде всего жрецы, для поддержания в порядке святого места.

3) Дедославль находился на границе леса и степи и не мог претендовать на всеобщее вятичское святилище, а только для тех племен, которые ушли в степь, археологи нашли три волны переселения (до 120 км) в Дикое поле – Степь и части племен прилегающих районов. Дедославль после XIII века исчез. Во время татаро-монгольского нашествия 1238 г., татары заставили нас снести все крупные города и объявили земли своими вотчинами по Оку, за исключением Пронского, Белевского, Одоевского и Новосильского княжеств. Если и был город Дедославль, то он был снесен вместе с Воронежем, Курском, Ельцом и т. д. Этот рубеж был пересечен только в конце 15 века и был устроен Засечный рубеж, больше нам известный как Тульские засеки.

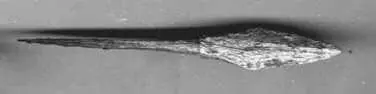

Бляха с барельефом

Бляха была обнаружена на территории г. Киреевска при рытье котлована под фундамент дома, на глубине более 1 м, глубина котлована 2 м.

Бляха изготовлена из цветного металла (бронза), композиция бляхи выполнена в виде проросшего семени, нижняя часть – это раскрывшиеся створки семени, выше, основную часть бляхи занимает контур прорастающего семени или раскрывающейся почки, между контуром и створками прорисованы листья. Вся композиция внутреннего рисунка вписана в этот контур ростка, в центре композиции находится барельеф головы Сатира, на что указывают рожки, козлиная бородка, смеющиеся, лукавые глаза, большие заостренные к верху уши. От верхней части головы отходят символические растительные рога. Из темени Сатира вырастает трилистник периода зрелости (символ плодородия и благополучия) и проходит между окончаниями растительных рогов и заканчивает композицию сверху. Снизу барельефа по центру расположен еще один трилистник периода прорастания из основания которого от обеих сторон идут ростки, которые заканчиваются у центра барельефа Сатира. По краям бляхи, слева, справа и вверху имеются 3 отверстия правильной круглой формы диаметром 1 мм.

Во второй половине VI – начале V вв. до н. э. в Причерноморье возникает целый ряд производственных центров, которые заметно отошли от господствующего в скифском мире так называемого «Звериного стиля». Такие центры находились, по-видимому, в Ольвии, Нимфее и в Колхиде.

Степень греческого влияния определить все же довольно трудно, поскольку для этого времени ювелирное искусство самих греческих городов определяется недостаточно четко.

Усиление греческих традиций в искусстве народов Боспорского царства во второй половине V в. до н. э., вероятно, происходило через посредство Афин. Истинно греческие ювелирные изделия появляются не ранее последних десятилетий V в. до н. э. Совершенно очевидно, что среди этих материалов большая часть импортирована, причем преимущественно из восточных греческих областей. Впрочем, во второй четверти IV в до н. э. начинают появляться высококачественные изделия, выполненные специально для скифского рынка. Яркой иллюстрацией служат находки из кургана Куль-Оба. Не исключено, что кое-какие вещи были доставлены из Греции, но подробное знакомство мастеров с одеждой скифов, их внешним обликом, а также постепенно проявляющиеся тонкие стилистические различия указывают на наличие ювелиров среди греков-переселенцев. Найдена и каменная литейная форма II в. до н. э. (Д. Уильямс, Д. Огден Греческое золото. Ювелирное искусство классической эпохи. V–IV века до н. э. С-Пб, Аврора 1995 г. стр. 126.)

Сатир – природный демон греческой мифологии. Сатиры, спутники Диониса (бог плодородия и виноделия) – дикие, резвые насмешливые существа, их изображали в образе полулошадей. В эллиническое время (336-30 гг. до н. э.) сатиры все больше воспринимаются как спутники Пана – защитника пастухов и мелкого рогатого скота, лесного демона, сына Гермеса происходящего из Аркадии, где было много мест его почитания. Похотливое создание, получеловек с ногами козла, часто с козлиной бородой и рогами и поэтому его начинают представлять козлоподобным существом с лошадиным хвостом. Бог плодородия, плодовитости и оплодотворяющей мужской силы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: