Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов) - Высокой мысли пламень (Часть вторая)

- Название:Высокой мысли пламень (Часть вторая)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДИС ОАО АВТОВАЗ

- Год:2004

- Город:Тольятти

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Управление главного конструктора АВТОВАЗ (коллектив авторов) - Высокой мысли пламень (Часть вторая) краткое содержание

Перед вами вторая книга об истории Управления главного конструктора Волжского автозавода.

В ней охвачен период с 1976 по 1986 гг. Личные биографические воспоминания ветеранов, которым отдана дань в первой книге, здесь уже не представлены - весь объём полностью посвящен разработкам новых автомобилей.

Поскольку главнейшей задачей подразделений типа УГК на любом автомобильном заводе являются именно подобные разработки, такой подход показался нам вполне оправданным. Тем более что охватываемое десятилетие было в этом плане весьма плодотворным.

Трудно, конечно, очертить точные временные рамки того или иного проекта — от замысла до конкретного воплощения порой проходят годы и годы. Поэтому в тексте книги неизбежны как экскурсы в предыдущий период, так и некоторое «забегание» вперёд. И пусть это никого не смущает.

Нельзя не отметить также, что книга не зря носит подзаголовок «Страницы истории». Именно - страницы. Поскольку всю историю УГК даже за это конкретное десятилетие охватить просто невозможно. Закон Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» остаётся действенным и поныне.

В книге рассказана история создания ВАЗ-2103, амфибии на ВАЗовских агрегатах, семейства ВАЗ-2105/07/04, переднеприводного семейства («Спутник»/«Самара»), малолитражки «Ока», воспоминанния создателей ВАЗовской электрики и электроники.

Высокой мысли пламень (Часть вторая) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако, когда мы (НИИАП + ВАЗ) от имени МАП обращались в МЭП с запросами о разработке однокристальных микро-ЭВМ, нам отвечали, что эта работа – разработка специальной элементной базы – не по их профилю.

Получался замкнутый круг. Тогда по инициативе ВАЗа и НИИАП министр Автопрома В. Поляков встретился с министром Электронпрома П. Колесниковым для того, чтобы решить эту проблему.

В результате встречи родился протокол, а потом вышел общий приказ по МЭП и МАП о совместной разработке и производстве изделий автомобильной электроники. Головными организациями приказом были определены: НИИАП со стороны МАП и НПО «Интеграл» (Минск) со стороны МЭП.

С этого момента начинается новый (второй) этап в развитии автомобильной электроники на ВАЗе.

Первым изделием совместной разработки этим приказом был определён контроллер микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД) для автомобилей ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК.

К тому времени в Минавтопроме разработкой МСУД занимались три организации: отдел систем управления двигателем НИИАП под руководством В. Горбатюка, КБ АЭ УГК ВАЗа под руководством В. Кольченко и КБ электроники СКБ РПД ВАЗа под руководством А. Бендерского.

Первые технические требования на контроллер МСУД (для передачи ПО «Интеграл») были разработаны НИИАП. Эти требования, естественно, отражали структуру и параметры контроллера НИИАП и были согласованы с ВАЗом, ЗИЛом и АЗЛК с учётом специфических требований предприятий.

И в НИИАП надеялись, что по их схемам «Интеграл» разработает специальную цифровую интегральную схему, на базе которой можно будет построить унифицированный контроллер для ВАЗа, ЗИЛа и АЗЛК.

Однако «Интеграл» в силу своих амбиций не пошёл «на поводу у МАП» и решил разработать контроллер на базе микропроцессорного комплекта серии К537 собственной разработки. В результате получился очень сложный и очень дорогой контроллер («Электроника МС 2702»), надёжность которого была чрезвычайно низкой.

Несмотря на это, «Интеграл» всё же изготовил опытную партию контроллеров (200 шт.) и поставил их на ВАЗ и ЗИЛ.

Министерский приказ по разработке был выполнен.

«Интеграл» всеми силами пытался согласовать применяемость этого контроллера для автомобилей ВАЗ и ЗИЛ.

Но стоимость контроллера опытной партии «Электроника МС 2702» была более 1000 рублей, а стоимость серийного контроллера была в пределах 600-700 рублей. Естественно, ВАЗ на такое не пошёл.

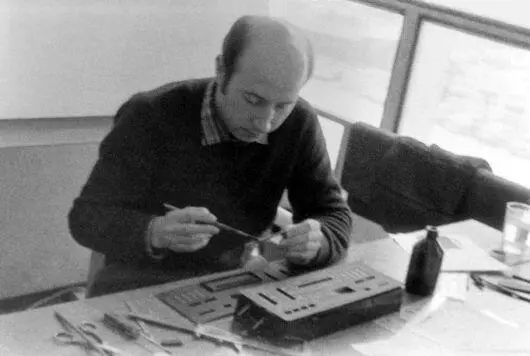

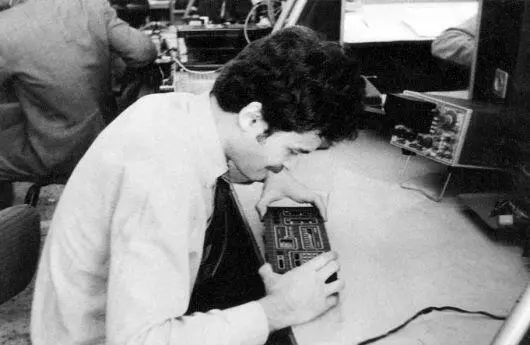

Будни КБ электроники (вверху - Ю. Суворов, внизу - П. Шульговский).

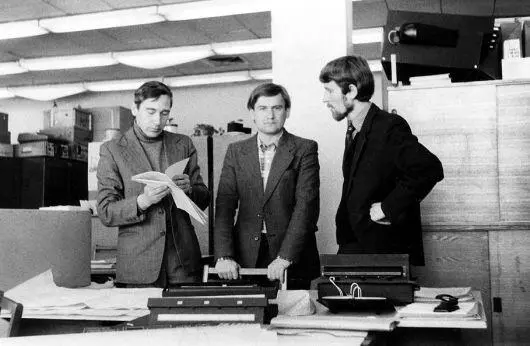

1983 год. В. Воротько (справа) с представителями Житомирского завода «Электроизмеритель».

1983 год. В. Сапега за настройкой макетного образца электронной комбинации приборов 21093.

В. Воротько, конструктор.

Приехал я на ВАЗ в декабре 1979 года, окончив в 1975 году Куйбышевский авиационный институт, отслужив 2 года на Байконуре и поработав на Куйбышевском моторном заводе (где разрабатывались и производились авиационные двигатели).

Инженером-конструктором III категории начал работать в КБ автомобильной электроники УГК, возглавляемом В. Кольченко, большим и неутомимым энтузиастом использования достижений электроники в автомобилях ВАЗ.

Передо мной им сразу же была поставлена задача разработки и освоения производства (впервые в Союзе) электронных часов, маршрутного компьютера и электронной комбинации приборов для комплектаций «люкс» семейства ВАЗ-2108.

Первые электронные приборы появились на автомобиле ВАЗ-2103 в 1972 году. Это были: часы АЧЖ-1 минского часового завода (содержали один транзистор, стоили 12 руб. и устанавливались из багажника на СТО при предпродажной подготовке автомобиля) и тахометр ТХ193 ПО «Автоприбор», г. Владимир (содержал уже два транзистора).

В 1981 году была проведена ОКР в СКБ ПО «Янтарь» (г. Орёл) по разработке конструкции стрелочного варианта часов на шаговом двигателе для привода стрелок и с кварцевой стабилизацией частоты задающего генератора.

Для начала этих работ потребовалось буквально «пробить» сопротивление московских чиновников в Минприборе и оформить приказ № 243 от 20.03.81 за подписью министра М. Шкабардни.

Часы были созданы, прошли приёмочные испытания и были положены «на полку» из-за высокой цены – 34 рубля. Повышенная точность хода + 4 сек в сутки (особенно при низких температурах) никак не оправдывалась трёхкратным увеличением стоимости.

Далее было ещё 6 попыток с разными организациями на различной элементной базе (жидкокристаллический или вакуумно-люминесцентный индикатор) предложить приемлемый вариант для конвейера ВАЗа.

Все они использовали элементную базу, разработанную для бытовых целей, т.е. настольных или настенных часов. И как результат – неоптимальная схемотехника, увеличенная цена и недостаточная надёжность работы в условиях автомобиля.

Одна из разработок на оборонном предприятии в Херсоне была даже доведена до приёмочных испытаний и изготовления первой промышленной партии.

Но экономические проблемы «перестройки» поставили на ней крест.

На электронных часах – этом простом изделии (как функционально, так и конструктивно) – мы сразу столкнулись с основными проблемами внедрения автомобильной электроники. Главной из них было увеличение стоимости в сравнении с механическими или электромеханическими аналогами.

Для решения этой проблемы было необходимо перед конструированием самого прибора разработать и освоить производство специальной элементной базы – больших интегральных схем (БИС).

Тогда бы весь прибор состоял из одной микросхемы и минимума навесных элементов – в идеале 3-5. Это обеспечивало приемлемую стоимость и высокую надёжность работы.

Но теперь главной проблемой стала разработка и освоение производства таких микросхем и специальных индикаторов.

Министерство электронной промышленности (МЭП), способное решить эту проблему, было перегружено военными заказами и неоднократно отказывалось начинать эти работы даже при полной оплате их с нашей стороны.

Данная ситуация привела к тому, что многие министерства (Минприбор, Минрадиопром и прочие, в числе которых был и Минавтопром) планировали организацию на базе калужского завода КЗАМЭ собственного производства микроэлектроники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/1073990/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya.webp)