Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-405-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

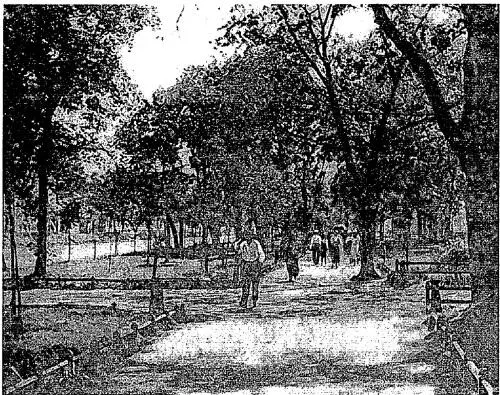

Чистопрудный бульвар.

Открытка 1938 г.

В начале августа 1941 года, накануне ухода в военкомат, светлым вечером я в одиночестве вышел прогуляться на Покровский и Яузский бульвары, особенно мне дорогие, поразмыслить наедине, попрощаться с местами детства и юности. Посидел молча на одной из скамеек Яузского бульвара, но недолго – всё настроение испортила какая-то приставшая девка.

…В сентябре 1945 года я приехал из Германии в Москву, было очень рано, часов шесть утра. Не желая будить родных, не торопясь, я прошелся от метро «Кировская» [22]и долго сидел, осмысляя прошедшее, на первой от Казарменного переулка скамейке Покровского бульвара. Наконец, в половине восьмого, решился пойти в родную квартиру, где все давно уже были на ногах, попал к завтраку, но радость встречи несколько нарушил посторонний – гость из Ленинграда, слепой Слава Бершадский, мать которого была из рода князей Кропоткиных.

В Ленинграде не было бульваров, во всяком случае таких бульваров. Потом я убедился: хваленые парижские и венские бульвары, узкие и пыльные аллейки, – ничто по сравнению с московскими! Мало кто ценит и осознает, какое это украшение Москвы. Когда в 1937 году разнесся слух, что тогдашний председатель Моссовета Булганин решил уничтожить бульвары, дабы в случае войны на их месте могли бы базироваться или при необходимости садиться наши боевые самолеты, люди были крайне встревожены. Только-только убрали сады и бульвары Садового кольца, но то не вызвало особого огорчения. А вот Бульварное кольцо, или, как его еще называли, кольцо «А»… Я чуть не заплакал, представив себе вместо Покровского и иных бульваров широкий, голый проезд. К счастью, обошлось.

Как-то, уже после войны, я ехал на трамвае «Аннушка» по Бульварному кольцу. Рядом сидела провинциальная девочка лет десяти, жадно прильнувшая к окну. Вдруг она громко и удивленно сказала матери: «Мама! Какой сад длинный!» Только новизна восприятия могла породить такое определение. Действительно, Бульварное кольцо – необыкновенно длинный сад.

Сады на Садовом кольце. Садово-Кудринская ул.

Фотография 1930-х гг.

Каждый бульвар имел и имеет свое лицо. Общими тогда были сетчатая ограда, простоявшая до 1947 года, когда её заменили современной чугунной, с особым рисунком для каждого бульвара; афишные тумбы, неведомо в какое время и для чего исчезнувшие; круглые железные писсуары в некоторых местах (видны были только ноги посетителей) да турникеты на выходах, с вспыхивающей при приближении трамвая надписью на табло: «Берегись трамвая». Зачем нужны были турникеты, мне до сих пор неясно. Отец объяснял: чтобы на бульвар не заезжали телеги и пролетки с лошадьми. Но они спокойно могли бы въехать на бульвар в его начале и конце.

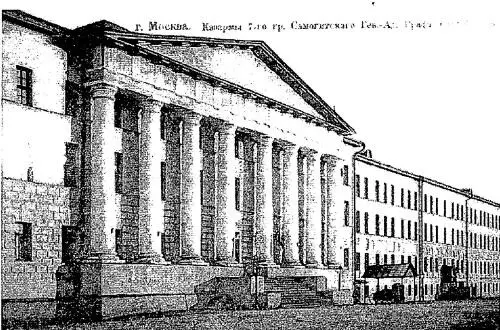

От нашего переулка к Хохловской площади вела узкая аллея, обсаженная тополями. Трамвай наружной линии «А» (или, по-московски, «Аннушка») круто сворачивал к сужению. Справа от аллеи проходила деревянная ограда учебного плаца Покровских казарм. Можно было видеть, как низкорослые, бритоголовые красноармейцы упражнялась в преодолении полосы препятствий или кололи штыками набитое соломой чучело.

Позволю себе опять сугубо личное отступление в связи с Покровскими казармами. Мне рассказывали, что в 1910 году здесь венчались мои родители. В 1970-е годы, работая поблизости, я нередко в обеденный перерыв закусывал тут в госснабовском буфете [23]. Как-то, работая в архиве, на старых планах посмотрел: где же находилась казарменная церковь? И оторопел: точь-в-точь на месте нынешнего буфета. Вот здесь у амвона стояли молодой, в черной визитке отец и юная мама в белой фате и подвенечном платье. А ныне на этом знаменательном для нашего рода месте я, уже немолодой и потертый мужчина, прямой результат этого венчания, покупаю у толстой тёти Дуси сардельки и чай с сочником. Никак не могу представить себе это место в 1910 году, как и они, давно ушедшие из жизни, не могли бы вообразить себе здесь своего отпрыска 60 лет спустя. Да, странное совпадение: поистине всё возвращается на круги своя. Но нередко в весьма прозаическом варианте.

Покровские казармы.

Открытка начала XX в.

Году в 1930-м на Хохловской площади проложили трамвайный круг и пустили отсюда по Бульварному кольцу и далее, по улице Герцена [24]к Тестовскому посёлку трамвай линии 23. Одинокая «Аннушка» получила дублера-спутника. Я почему-то сразу же влюбился в 23-й маршрут, вернее в его номер, сочетающий круглую, мягкую двойку с нечетной, двухскобчатой, как бы замыкающей тройкой. Парадокс: не любя математику, я тянулся к цифрам. Странная любовь: я даже предпочитал ездить именно на 23-м трамвае. Говорил домашним с какой-то гордостью: «Я на 23-м поехал», чтобы лишний раз, словно сладостное имя любимой, произнести заветное число. В ответ слышал: «Что же ты сразу на «А» не сел?» – «А на 23-м удобнее», – врал я.

Это – тема для размышления психологов, а может быть, и психиатров. Впрочем, что тут необыкновенного? Так же, как бывают любимые имена – не только собственные, но и нарицательные, цвета, деревья и т. п., можно необъяснимо очаровываться и знаками, как людьми – без всякого повода и обоснования.

Интересней и богаче скромного Покровского бульвара был Чистопрудный. Помимо пруда, на котором летом катались на лодках, а зимой – на коньках, здесь было немало любопытного. Китайцы торговали своими самобытными игрушками: прыгучими, набитыми опилками мячиками на тонкой резинке, надувными шариками, издававшими при выпуске воздуха звук «уди-уди», «тещиными языками». Фотограф-«пушкарь» снимал людей на фоне полотнища с пышным замком и лебединым озером. Напротив кинотеатра «Колизей» (нынешний театр «Современник») был тир, какие-то аттракционы с выигрышами. Рядом, в «раковине», играл военный духовой оркестр, пахло шашлыками из дощатого, обращенного к пруду террасой ресторанчика с итальянским названием «Тиволи». В конце бульвара, у Мясницких Ворот, теснились квасные будки частников. Сейчас известен только один квас – хлебный, тогда же было великое множество сортов: яблочный, грушевый и даже «дедушкин» и «бабушкин». Сам пил, но вкуса не помню. Продавался и морс, всегда красный, кажется, из клюквы.

Кстати, продавцы кваса и морса продавали свои напитки не из стаканов, а из кружек и мыли эту посуду не водяным фонтанчиком, а погружая кружки в невидимое для покупателя стоящее в их ногах ведро. Не исключено, что все кружки полоскалась в одном и том же ведре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: