Коллектив авторов - «Научные чтения» факультета социотехнических систем. Выпуск 1. Часть II

- Название:«Научные чтения» факультета социотехнических систем. Выпуск 1. Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1311-8, 978-5-7882-1313-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - «Научные чтения» факультета социотехнических систем. Выпуск 1. Часть II краткое содержание

«Научные чтения» факультета социотехнических систем. Выпуск 1. Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

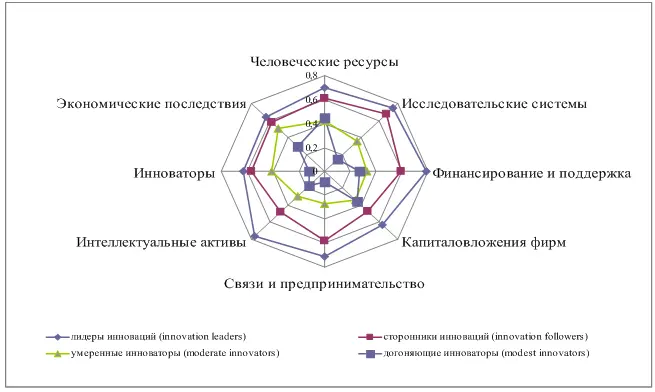

– догоняющие инноваторы (modest innovators) (12 стран), балл которых ниже 50 % от среднего для стран Евросоюза значения: Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция [1].

Рис. 1. Группы инноваторов: уровень характеристик деятельности

Различия между группами стран могут быть проиллюстрированы в виде рисунка – лепестковой диаграммы (рис. 1), на которой явно заметны те параметры деятельности, активная работа в рамках которых дифференцирует уровень инновационной активности стран-респондентов: наличие исследовательских систем; партнерские связи в цепях поставок; владение нематериальными активами.

Кроме того, есть параметры, по которым различие между группами инноваторов не прослеживается. Это обеспеченность человеческими ресурсами (отсутствие различий между третьей и четвертой группой) и капиталовложения (между третьей и четвертой). Более того, экономические последствия не столь очевидны в рамках инновационной деятельности, хотя это парадоксально противоречит определению инноваций, в соответствии с которым атрибутом инновации является повышение эффективности.

Понимая это, европейские исследователи инноваций на смену Европейскому инновационному табло (European Innovation Scoreboard) ввели новый документ под названием Табло инновационного союза (Innovation Union Scoreboard 2010), фактический первый крупный обзор в рамках Инициативы ЕС по созданию инновационного союза 2020, принятой в 2010 году [2].

Все показатели объединены в три группы: условия реализации инноваций, деятельность фирм, результаты инновационной деятельности.

Первая группа «Условия реализации инноваций» (Еnablers) характеризует базовые условия, которые дают инновациям возможность осуществляться. Данная группа охватывает основные факторы инновационного развития, внешние по отношению к фирме, а также их отличия между тремя направлениями: человеческие ресурсы; открытые, отличные и привлекательные системы исследования; финансирование и поддержка.

Вторая группа показателей «Деятельность фирм» (Firm activities) отражает активность фирм, чем отличаются инновационные компании Европы. Данная группа охватывает инновационные достижения на уровне фирмы и различия в трех инновационных областях: инвестиции компании, связи и предпринимательство, интеллектуальные актив.

Третья группа «Результаты инновационной деятельности» (Outputs) демонстрирует, насколько эффективно базовые условия и деятельность фирм влияют на экономику в целом. Она охватывает результаты инновационной деятельности фирм и их отличия по двум подгруппам: новаторы, экономические последствия [3].

В новой системе IUS 2010 предусмотрено уже не 29 показателей, как в EIS 2009, а 25, 19 из которых остались прежними:

1) 1.1.1 Доля лиц, получивших новую докторскую степень, на 1000 человек населения в возрасте 25-34 лет;

2) 1.1.2 Доля населения в возрасте 30-34 лет с законченным высшим образованием;

3) 1.1.3 Доля молодежи в возрасте 20-24 лет, имеющие, по крайней мере, среднее образование;

4) 1.2.1 Общественные расходы на НИОКР (% ВВП);

5) 1.3.2 Доля венчурного капитала (на ранней стадии инновационной деятельности, на стадии распределения и изменения);

6) 2.1.1 Расходы бизнеса на исследования и разработки (% от ВВП);

7) 2.1.2 Затраты на инновации, не связанные с проведением НИОКР (% от товарооборота);

8) 2.2.1 МСП, самостоятельно занимающиеся разработкой инноваций (% от общего количества соответствующих компаний);

9) 2.2.2 Инновационные МСП, кооперирующиеся с другими (% всех МСП);

10) 2.2.4 Количество совместных публикаций на миллион населения;

11) 2.3.1 Патентные заявки на миллиард ВВП (по ППС);

12) 2.3.3 Количество зарегистрированных товарных знаков стран ЕС на миллиард ВВП (по ППС);

13) 2.3.4 Количество промышленных образцов стран ЕС на миллион населения;

14) 3.1.1 МСП, которые проводят продуктовые инновации и инновации в технологическом процессе (% от общего количества соответствующих компаний);

15) 3.1.2 МСП, которые проводят маркетинговые и организационные инновации (% от общего количества соответствующих компаний);

16) 3.2.2 Занятость в сфере наукоемких услуг (% от общей численности рабочей силы);

17) 3.2.3 Доля средне- и высокотехнологического экспорта в общем экспорте;

18) 3.2.3 Экспорт наукоемких услуг в % от общего экспорта;

19) 3.2.4 Продажи новой для рынка и новой для фирмы продукции (% от общего товарооборота).

Из указанных 19-ти показателей 12 не были подвержены изменению, 2 были объединены (3.2.5 и 3.2.6), 5 были частично изменены [4]. Некоторые показатели EIS 2009 были отменены в связи с непродолжительным использованием. Остальные 6 показателей IUS 2010 были введены впервые:

1) 1.2.1 Количество международных научных совместных публикаций на миллион населения;

2) 1.2.2 Количество научных публикаций, входящих в 10 % наиболее цитируемых публикаций, распространенных по всему миру (в % от общего числа научных публикаций в стране);

3) 1.2.3Число аспирантов, на относящихся к странам ЕС (% от общего числа аспирантов);

4) 2.3.2 Патентные заявки в области устойчивого развития на миллиард ВВП (по ППС);

5) 3.1.3 Быстрорастущие инновационные предприятия;

6) 3.2.5 Лицензионные и патентованные доходы, полученные за границей (% ВВП).

Таким образом, видно, что перечень показателей, использованных в IUS 2010, более удачно охватывает представление НИОКР, проводимых в различных странах. В IUS 2010 по сравнению с EIS 2009 наибольшему изменению подверглись такие группы показателей инновационного развития как: человеческие ресурсы, нематериальные активы. Это обусловлено тем, что, во-первых, в основе инновационного развития современной компании лежит творческий потенциал ее сотрудников, во-вторых, возрастает роль нематериальных активов в научно-техническом и инновационном развитии.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что рассмотренная в статье группировка показателей инновационной деятельности позволяет отслеживать эффективность инновационного развития страны на различных этапах. Наиболее полный анализ инновационной деятельности может быть представлен только совокупностью показателей инновационного потенциала, инновационного процесса, а также результирующих инновационных показателей.

1. Селиванова Л. Инновации – ключевой фактор повышения производительности труда [Электронный ресурс] / Л. Селиванова. – Режим доступа: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=627, свободный. – Проверено 2.04.12.

2. Региональные научно-технологические комплексы России: индикаторы оценки и методика сравнительного анализа / А.К. Казанцев, С.Н. Леора, И.А. Никитина и др. // Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. 2009. № 1. С. 8-10.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: