Марк Розин - Как спасти или погубить компанию за один день. Технологии глубинной фасилитации для бизнеса

- Название:Как спасти или погубить компанию за один день. Технологии глубинной фасилитации для бизнеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1664-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Розин - Как спасти или погубить компанию за один день. Технологии глубинной фасилитации для бизнеса краткое содержание

Как спасти или погубить компанию за один день. Технологии глубинной фасилитации для бизнеса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

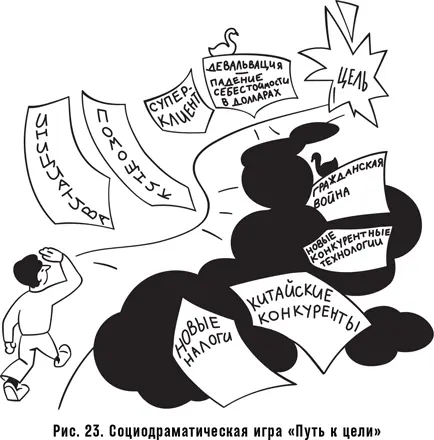

Это реальный кусочек социодрамы, которую я фасилитировал для украинской индустриальной компании. Черный лебедь в виде гражданской войны в тот момент уже был реальностью, но фантазия команды пошла дальше.

Знаете, что очень ясно видно в социодраме «Путь к цели»? Сочетание реактивности и проактивности, гибкости и целенаправленности или, в терминах моей предыдущей книги «Стратегия чистого листа» [17] Розин М. Стратегия чистого листа. Как перестать планировать и начать делать бизнес. – М.: Альпина Паблишер, 2015.

, оппортунистичности и стратегичности. «Путь к цели» проводится для того, чтобы оживить только что созданный стратегический план.

В одних случаях руководитель компании идет по плану несмотря ни на что: миры рушатся, все меняется, а он упрямо осуществляет намеченные стратегические инициативы – призывает игроков, играющих Стратегические инициативы, и игнорирует Конкурентов, Сотрудников, Клиентов и Лебедей. В какой-то момент группе становится ясно, что это ведет к катастрофе, и тогда – только тогда – я пробую подсказать идею гибкости, возможность скорректировать только что намеченный на сессии план действий.

Но нередко встречается и прямо обратное: реактивная позиция доминирует – и уже через один-два шага генеральный директор в роли Компании, целиком поглощенный отбиванием летящих шариков, напрочь забывает о намеченных инициативах. Вся только что сконструированная стратегия летит в тартарары под натиском непредсказуемого VUCA-мира. Я дожидаюсь, когда это станет окончательно ясно группе, и взмахом палочки включаю в игру Стратегические инициативы, тем самым напоминая первому лицу и всей группе о возможности (и важности) проактивного движения по намеченному плану.

Я недаром в начале этой главы рассказал о технике маскотерапии Гагика Назлояна. Управление социодрамой – это очень сложное искусство, где глубинный фасилитатор не имеет возможности ничего сказать от себя, но, дирижируя группой, формирует динамичный развивающийся спектакль, который позволяет группе отождествиться с происходящим действом, увидеть самые яркие проблемы, а затем достичь успеха. Техника социодрамы импровизационная – фасилитатор не запрещает никому из участников в любой момент вступить в действие, так что у него самого остается крайне небольшой набор приемов влияния: он может включать в игру молчащих, но очень нужных для развития сюжета участников и может произносить отдельные реплики. За счет такого подруливания он должен помочь группе пройти весь путь к цели – причем не по прямой, а собрав по дороге все «грабли».

После игры, конечно же, проводится подробный разбор того, что произошло. Все получают слово, все «отчитываются» о том, как и почему они действовали и что чувствовали.

Игры: резюме

1. Игры – действенный инструмент сессии, но их должно быть совсем немного: одна-две на сессию.

2. Игра, как и испытание, должна стать метафорой момента развития компании. Для этого игру нужно сочинить так, чтобы она как можно точнее отражала текущий конфликт организации.

3. Некоторые известные игры (например, «Путь к цели») могут использоваться как рамка, наполняясь в каждой сессии уникальным содержанием.

4. Игра должна захватывать участников – задействовать их реальные эмоции. Один из приемов – организовать соревнование, подключить конкурентную мотивацию. Другой прием – театрализация, постановка очень интересного зрелищного действа.

5. Игра не сработает сама по себе – она должна быть точно встроена в нужный момент сессии, чтобы дать дополнительный инсайт, который после будет отрефлексирован с помощью серьезного разговора.

Завершая эту главу, я хочу привести достаточно типичный сценарий сессии по разработке стратегии, который задействует разнообразные приемы глубинной фасилитации, включая игру. Одновременно я расскажу о реальном ходе сессии, проведенной в соответствии с этим сценарием. Перед нами российская автомобильная компания.

1. Рисунок компании

На рисунках мы увидели мощных, но архаичных, сказочных или фантастических существ: медведи, драконы, паровозы…

Чуть-чуть отрефлексировали: мощь, необычность, мифологические мотивы, компания скорее в прошлом, чем в будущем.

2. SWOT-анализ

Получили описание быстро развивающегося мира, от которого компания давным-давно отстала, и одновременно обнаружили громадный инженерный, интеллектуальный и творческий потенциал компании, наличие интереснейших, хотя и незавершенных наработок: самоуправляемые машины, летающие машины…

3. Видение

Начали фантазировать. Сначала шло легко: лидер российского рынка, выход на международные рынки, кардинальное повышение эффективности… Споткнулись на теме R&D: часть группы (старая команда) предлагала делать ставку на собственные разработки и создавать свои модели, другая часть (новая команда) ратовала за радикальное сокращение своего R&D-центра и закупку разработок западных компаний.

4. Две стратегии развития – размежевание, батл

Группа была разделена на «западников» и «почвенников»: одни были за переориентацию на западные разработки, другие – за то, чтобы сделать ставку на свои прорывные технологии, обогнав на крутом повороте международных коллег. Фактически это разделение развело старую и новую команды. Были найдены названия стратегий: «Петр Первый» (берем западное) и «Гагарин» (создаем свое). Спор приобрел резкий эмоциональный характер. Взрыв приближался – энергия била ключом.

Размежевались.

5. Поиск третьей стратегии – объединение

Перемешали группы и поставили задачу проанализировать плюсы и минусы каждой из стратегий, а затем нашли третий вариант. Поняли, что стратегия «Гагарин» нереалистична: да, есть крутые разработки, но совсем нет компетенций, которые обеспечили бы приемлемую экономику (себестоимость) новых продуктов. Один раз (первыми в мире запустить летающий автомобиль) можем, а вот сделать из этого продукт… увы, нет. Вариант «Петр Первый» (убираем свой R&D-центр и покупаем технологии на Западе) – тоже проигрышный: он замыкает компанию на стагнирующий российский рынок, а для международной конкуренции не хватает оригинальных разработок (быть лидерами в себестоимости – тоже не наш вариант). Стратегия «Петр Первый» обрекает компанию на локализацию и медленное умирание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: