Елена Романичева - Методика обучения литературе: практикум

- Название:Методика обучения литературе: практикум

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Флинта»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1126-2,978-5-02-037679-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Романичева - Методика обучения литературе: практикум краткое содержание

Для студентов-специалистов и студентов-бакалавров (специальность 050301.65 – русский язык и литература: направление подготовки 050300.62 – филологическое образование); также оно может быть использовано при работе по новым стандартам ФГОС ВПО, направление подготовки 050100.62 – педагогическое образование (профили: русский язык, литература).

Методика обучения литературе: практикум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Презентация студентами собственных сочинений по темам, представленным в блоке С5 (см. «Демонстрационный вариант ЕГЭ по литературе-2009 (2010)»). Обсуждение результатов творческой работы.

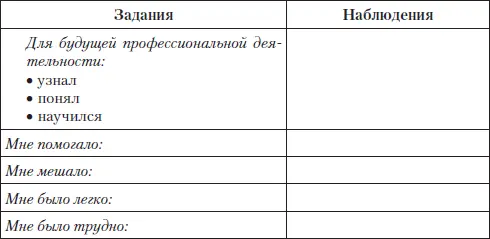

Методическая рефлексия

Литература

Ерохина Е.Л. Умеем ли мы проверять сочинение // Литература. 2003. № 34.

Ерохина Е.Л. «Тема раскрыта не полностью» // Русская словесность. 2003. № 6. С. 24–31.

Капинос В.И. О критериях оценки речи и об ошибках, грамматических и речевых // Нормы оценки знаний и умений учащихся. М., 1986. С. 64–75.

Критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом // Зинин С.А. ЕГЭ-2008. Литература. Федеральный банк экзаменационных материалов. М., 2008. С. 227–230.

Кучина Т.Г., Леденев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы. М., 2002.

Нормы оценки по литературе. Общеобразовательная школа. Оценка сочинений и изложений // Настольная книга учителя литературы / сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. М., 2004. С. 400–403.

Всероссийская проверка сочинения: ставим отметку коллективно // Литература. 2007. № 7.

Зинин С.А., Новикова Л.В., Марьина О.Б. Литература. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. М., 2009.

Райский С.И., Ерохкина Е.Л. Проверка и оценка письменных работ по литературе: метод, пособие. М., 2005.

Трошина Р.Б. Сочинение как вид учебной работы и его оценка в современной системе школьного филологического образования (к проблеме оценивания школьного сочинения) // Русская словесность. 2000. № 1. С. 33–35.

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену см. на сайте: www.ege.ru(«Демонстрационный вариант ЕГЭ по литературе-2010»)

Раздел 11. Работа в старшей профильной школе

Тема 1. Уроки литературы и занятия элективного курса в профильных классах

Вопросы и задания

1. Познакомьтесь с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования» в школе.

– Чем мотивирована необходимость перехода на профильное образование?

– Каковы цели и задачи профильного образования в школе?

– Какие предметные блоки включает в себя учебный план специализированного обучения?

– Каково назначение элективных курсов (ЭК) как обязательных для изучения учебных предметов по выбору учащихся?

2. Проанализируйте программы разных авторских коллективов для общеобразовательного и профильного уровней изучения литературы. Выявите принципиальное отличие в содержании программ. Определите, каким образом осуществляется углубленное изучение предмета (за счет расширения массива чтения; за счет увеличения количества часов на изучение той или иной темы).

3. Сопоставьте методические рекомендации к изучению конкретной темы в общеобразовательном и профильном классах (пособие, класс, тема – по выбору студента). Выделите различия в

– количестве уроков, отведенных на изучение темы;

– круге вопросов и проблем, рассматриваемых на уроках;

– объеме теоретико-литературных понятий (актуализируемых, формируемых, обогащаемых и т. п.);

– обращении к литературно-критическому материалу;

– выборе форм организации обучения;

– выборе методов и приемов, форм обучения на уроках.

4. Познакомьтесь с одним из интерактивных видов лекций.

Виды лекций на занятиях в профильных классах

Текст лекции-брейнстормит (составлен учителем Е.А. Барской, г. Пенза):

В наследии И.С. Шмелева есть небольшой сборник рассказов (включает всего три произведения), потрясающий по глубине и художественной выразительности. Название сборника «Как я встречался с Чеховым» указывает на явную неофициальность «встреч» и их значимость в жизни будущего писателя.

В сборник входят рассказы: «За карасями», «Книжники… но не фарисеи», «Веселенькая свадьба», созданные в эмиграции в июле-сентябре 1934 года. Все рассказы автобиографические, то есть в основу каждого из них положены реальные факты из жизни писателя, а точнее – художественно осмыслены и запечатлены его встречи с Чеховым. События, описанные в рассказах, отделены друг от друга небольшими промежутками времени: в первом произведении действие происходит в июне 1885 года (Шмелеву – 11 лет); второй рассказ цикла посвящен встрече с Чеховым в январе 1886 года, рассказчику скоро будет 13 (Шмелев родился 4 октября 1873 года: «Я ответил, что скоро будет тринадцать… Я нисколько не врал, мне, действительно, через десять месяцев должно было исполниться тринадцать» [Шмелев И.С. Душа Родины: Рассказы. Воспоминания. Публицистика. М. Архангельск, 2007. С. 318]). Действие, описанное в рассказе «Веселенькая свадьба», происходит в ноябре 1886 года («ноябрь, падает снежок» [Там же. С. 323]), когда автору только исполнилось тринадцать лет.

В доме И.С. Клименкова на Большой Якиманке семья Чеховых жила с декабря 1885 по август 1886 года. Чеховы снимали первый этаж, а второй этаж Клименков сдавал под свадьбы и поминки. Такое соседство очень мешало Чехову: «Надо мной сейчас играет свадебная музыка… Какие-то ослы женятся и стучат ногами, как лошади… Не дадут мне спать…» – писал он В.В. Билибину 14 февраля 1886 года.

Однако три случайные встречи стали не просто фактическим материалом для создания автобиографических произведений. Что же сближало Шмелева и Чехова? Прежде всего происхождение и среда, окружавшая их в детстве. В первом и втором рассказах цикла Шмелев изобразил «благословенное Замоскворечье» с мягким юмором, истинно чеховским – чуть печальным и грустным. Образ писателя создан не ярко, в полутонах; его мудрость и доброта, искренность в общении с детьми очаровывают юных героев, вселяют в них уверенность в то, что мир строится на основе справедливости. В третьем рассказе Чехов появляется лишь на мгновение, но чеховская интонация в нем слышнее: мещанский мир Замоскворечья изображен ироничнее, обыденнее, тоскливее, нежели в двух первых произведениях цикла. Эту встречу можно назвать «творческой», в отличие от двух первых – бытовых. Повзрослевший герой рассказа начинает оценивать происходящие события сквозь призму видения их писателем, замечает убогость и пошлость мещанской среды, так ненавистной Чехову.

Перу Шмелева принадлежат две статьи, посвященные творчеству Чехова (1945 и 1947 гг.), в которых автор раскрывает свое творческое кредо, рисует свой идеал писателя: «Он [Чехов] не потрясал, не воспламенял, не учил. Он только рассказывал, с юмором или нежной грустью, касался чего-то неясного в душе, что-то напоминал, забытое, грустил о чем-то, мечтал о прекрасной жизни, «которая будет лет через триста…» [Ив. Шмелев. Творчество А.П. Чехова // Русская речь. № 1. 1995. С. 51]; «Чехов и прост, и ясен, и – глубок. Его творчество, при внешне-увлекательной легкости, – творчество глубокого вздоха, целомудренно-прикровенно. Принимать его надо сердцем, и тогда многое открывается: и скорбь, и горечь, и возмущение» [Там же. С. 55].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: