Лилия Кузнецова - Философские и психологические основы дидактики (на примере обучения химии)

- Название:Философские и психологические основы дидактики (на примере обучения химии)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907395-99-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лилия Кузнецова - Философские и психологические основы дидактики (на примере обучения химии) краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Философские и психологические основы дидактики (на примере обучения химии) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, мышление совершает путь от налично данного в ощущениях исследуемого объекта, от живого созерцания к абстрагированию сущности – от сущности первого порядка к сущности n -го порядка [94].

Термин абстракция происходит от латинского слова аbstraction , что означает «отвлечение, отделение». Ввёл этот термин Аристотель. Он считал, что абстракция – это приём мышления, являющийся односторонним методом познания реальности.

Абстрагирование, то есть мысленное выделение, отвлечение отдельных сторон, происходит в процессе анализа, который и выражается в расчленении объекта. Затем мышление совершает обратный путь – от выделенных абстракций (сторон, свойств) к синтезу целого путём установления взаимосвязей между абстракциями. Такое разностороннее целое, отражённое в мышлении, называют конкретным (обогащённым) понятием [103].

Термин конкретноепроисходит от латинского concretus , что означает «сгущённый, сросшийся». В диалектической логике под конкретнымпонятиемпонимают богатое, многостороннее знание об объекте. Иными словами, конкретное понятие представляет собой единство многообразногокак результат процесса обобщения (синтеза). Синтезированное, богатое содержание понятия отражает реальность точнее, полнее, глубже [62, 166]. Отсюда целью исследования объекта является формирование конкретного понятия. Так, современное конкретное понятие атома включает в себя знания о множестве микрочастиц (протоны, нейтроны, электроны и др.), об их взаимодействии, движении, энергии и т. д.

Часто знание об атоме называют абстрактным. При этом имеют в виду невозможность ощутить его органами чувств, то есть оторванность от воспринимаемой реальности. На самом деле под абстрактным следует понимать другое.

Абстрактное понятиепредставляет не весь исследуемый предмет в его многообразии, а только одну (абстрагированную), хотя часто и существенную сторону. Одна абстрагированная сторона оторвана от богатого содержания конкретного. Поэтому абстрактное понятие всегда бедно по содержанию. Ф. Энгельс сравнивал мир абстрактных понятий с разреженной атмосферой, в которой трудно дышать [171]. Абстрактные понятия ещё не дают знания о реальной сущности исследуемого объекта. Истинное , богатое содержание предмета отражается в таком понятии, которое представляет собой систему сторон, абстракций (элементы, свойства) реальности и их взаимоотношений.

Казахский философ Ж. М. Абдильдин пишет: «Абстрактный, рассудочный способ рассмотрения вопроса характеризуется тем, что одна сторона отрывается от другой». Далее он замечает, что при этом рассудок упрощает, огрубляет и разделяет живую реальность [1].

Абстрагированная существенная сторона часто отражается в определении понятия. Она служит как бы меткой, по которой отличают одно понятие от другого. Но определение не может выразить всей полноты знаний о реальности. Поэтому оно служит моментом на пути составления понятия, являющегося отправным пунктом развития понятия во всей его полноте.

Чтобы точно и полно отразить реальное содержание исследуемого объекта, необходимо составить о нём конкретное (синтезированное) понятие, являющееся единством многообразных абстракций (стороны, определения) [171].

В отличие от абстрактного, в процессе формирования конкретного понятия происходит не просто установление сторон (свойств) исследуемого объекта, но, главным образом, их связей и отношений . Установление связей и отношений между сторонами (свойствами) объекта приводит к систематизированному знанию о нём. Это даёт возможность пройти путь от нерасчленённого целого к вычленению существенного, а от него – к системе знаний, то есть к богатому содержанию понятия.

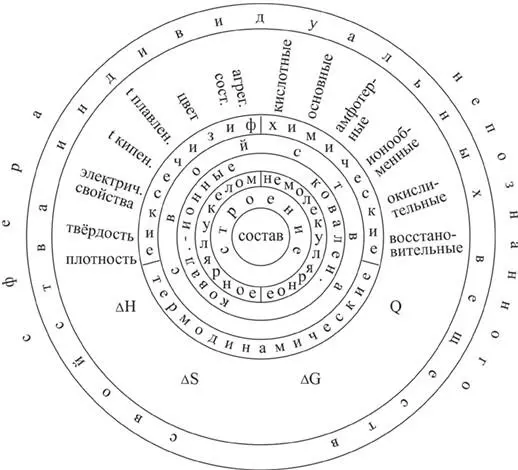

Этот процесс покажем на примере формирования содержания и структуры понятия оксидов.

На протяжении длительного периода химики изучали свойства веществ, что привело к их классификации. Обнаруживались сходные и различные, в том числе противоположные, свойства. Общие свойства явились основой классификации. Так, вещества, взаимодействующие с кислотами, объединили в группу земель. В эту группу попали оксиды, карбонаты, гидроксиды, то есть вещества, по существу, весьма разнородные с современной точки зрения. Позднее из этой группы были выделены вещества, состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород. Эту группу назвали оксидами. Таким образом, из многочисленных свойств был абстрагирован бинарный состав веществ, то есть вычленена наиболее существенная сторона понятия . Дальнейшие исследования веществ с аналогичным составом показали их разнообразие. Они отличаются друг от друга физическими свойствами: одни обладают основными, а другие – кислотными свойствами, многие сочетают и те и другие свойства (амфотерные); оксиды вступают в различные реакции (кислотно-основные, окислительно-восстановительные, реакции соединения и разложения и т. д.), отличаются разнообразным строением: одни имеют молекулярные, другие – немолекулярные структуры, в которых атомы связаны ионными или ковалентными связями. Наконец, эти свойства проявляются в отдельных представителях в разных сочетаниях. Таким образом, воссоздавалась система знаний об оксидах – понятие оксидов.

Знания об оксидах продолжают пополняться новыми открытиями, поскольку «…мир не есть нечто статичное, завершённое, он постоянно находится в состоянии абсолютного движения, становления» [166]. Поэтому наполненное содержание понятия оксидов постоянно пополняется. Мы останавливаемся в данный момент на том, что уже достигнуто наукой. И всё, что мы знаем об оксидах, составляет конкретное понятие (понимание) оксидов (схема 3).

Схема 3. Система понятия оксидов

Из схемы следует, что понятие является формой обобщения, формой организации мысли. Процесс обобщения позволяет приращивать знание всё новыми и новыми элементами [47]. Обычно в дидактике принято под конкретным понимать нерасчленённый единичный предмет, то есть не конец, а начало формирования понятия. Таким образом, конкретное понимается в двух ипостасях: как нерасчленённое единичное и как многообразное синтезированное знание.

Из вышесказанного видно, что путь к конкретному лежит через изучение единичного , вычленение общего признака , формирование абстракций и, наконец, к синтезу конкретного : единичное – общий признак – абстрактное – открытие новых сторон – конкретное.

Функционирование понятий в познании

Интервал:

Закладка: