Н. Чернышева - Характер младшего школьника

- Название:Характер младшего школьника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-840-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Чернышева - Характер младшего школьника краткое содержание

В книге рассказывается о проблемах младших школьников, отличающихся своеобразием характера. Автор анализирует современные подходы к изучению характера и возрастные особенности его формирования. Описаны три типа поведения младших школьников с различиями характера (уступчивый, доминирующий, отстраненный) и связанные с ними трудности в школе и дома. Приводятся методики, которые можно использовать в психологопедагогической работе с младшими школьниками со своеобразием характера. Даются рекомендации их учителям и родителям, обеспечивающие индивидуальный подход к ребенку с «трудным характером».

Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям психологических факультетов вузов, учителям и родителям младших школьников – тем, кого интересуют вопросы развития детского характера.

Характер младшего школьника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

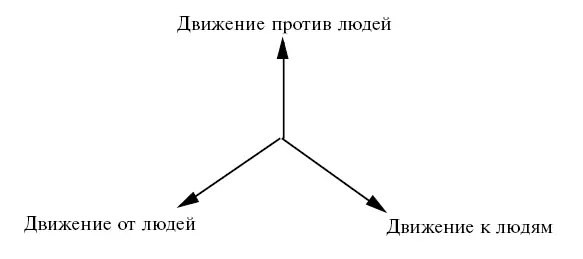

Экспериментальное изучение, проведенное нами в 1993–1996 гг., показало 1, что младших школьников с намечающимися характерологическими особенностями можно отнести к трем группам в соответствии с тремя поведенческими комплексами. К ним относятся: уступчивый тип поведения(с движением к людям), доминирующий тип поведения(с движением против людей) и отстраненный тип поведения(с движением от людей).

Рис. 1.Поведенческие векторы

Эти поведенческие векторы (см. рис. 1) обнаруживаются с разной степенью яркости и выпуклости в зависимости от конкретных ситуаций жизнедеятельности школьников. При этом основная поведенческая линия прослеживается во всех главных сферах: в общении со взрослыми и сверстниками, в учебной мотивации и при самооценивании. Есть ли тогда общее в развитии детей с индивидуально-характерологическими особенностями и как это общее соотносится с общевозрастными тенденциями развития? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим каждую сферу отдельно.

Сфера общения со взрослыми 2. Семейная ситуация детей с намечающимися характерологическими особенностями отличается нарушениями в детско-родительских отношениях.

К числу таких нарушений можно отнести преобладание в ряде семей ситуативно личностного стиля общения родителей с ребенком , когда его много и часто ласкают, но познавательное развитие ребенка обычно остается вне поля зрения старших. Родители не задумываются о духовном общении с сыном или дочерью, не развивают их самостоятельность и умение общаться с окружающими. Так, даже о мальчике, в семье которого диагностировался данный тип общения, мать рассказывала следующее: «Может часами меня целовать, всю исцелует утром и вечером. Дочь холодная и сдержанная, а он как девочка».

При этом взрослые уделяют повышенное внимание внешности ребенка, его привлекательности. Например, мама Вики Г. рассказывала о «кудряшках» дочери как предмете семейной гордости: «В школу идти не хотела. В автобусе заговорят: «Девочка, какая ты хорошенькая, ты в школу пойдешь?» – а она отвечает: «Пойду замуж!».

Привыкая к постоянным ласкам и сохраняя детские формы поведения, одобряемые близкими, дети и в школе ждут особого доброжелательного внимания со стороны учителя, находятся в зависимости от его настроения. Их отношение к преподавателю постоянно меняется из-за полученной отметки, выговора или похвалы со стороны педагога. Поэтому и на шкале семантического дифференциала они помещали учителя то на место Снежной Королевы, то Золушки, Айболита, Мальвины. На их рисунках изображение собственной фигуры отличалось большими размерами, наравне со взрослыми. Девочки рисовали себя в яркой одежде, с украшениями и бантиками. В основном в эту группу вошли школьники с уступчивым типом поведения.

Однако гораздо чаще из-за нехватки времени у родителей семейное воспитание детей с намечающимися характерологическими особенностями отличается дефицитом детско родительского общения . Это либо изначально неполные семьи, либо распавшиеся, либо родители поглощены служебными проблемами. Внутрисемейная ситуация является психологически напряженной. Родительские обязанности выполняет преимущественно мать (из-за отъезда отца или повторного вступления в брак). При этом она отягощена другими проблемами: материальными, жилищными, связанными со здоровьем, – ее эмоциональное состояние нестабильно, она уже обращалась за психологической помощью для себя или ребенка. Отсюда – переживание неполноценности и конфликтности внутрисемейных отношений, которое проявилось при обследовании детей. Их рисунки отражают неравноправность членов семьи, иерархичность: кто-то рисуется выше, кто-то сбоку. При этом автор изображает себя либо в профиль, когда он сидит спиной или в одиночестве смотрит телевизор, либо не рисует себя вообще (см. Приложение 9, рис. 4). Часто семья разделена на группировки, и ребенок находится в более тесном контакте с одним из родителей. Например, отец Вики П. рассказывал, что они с дочерью прикрывают друг друга перед матерью: «Я пришел с работы и сказал, что утром разбил чашку, а жена говорит: “Как? А Вика призналась, что это она разбила”».

Недостаток подлинной близости в детско-родительских отношениях проявился в рисунках третьеклассников , на которых обычно нет четкого, определенного изображения матери и отца. Их фигуры если и присутствуют, то трудно различимы. Например, на рисунке семьи Димы А., сына двух кандидатов наук, видны четыре ровных, прямоугольных мужеподобных силуэта с добросовестно прорисованными кистями рук. На листе они помещены спиной к зрителю.

В целом рисункам детей из таких семей свойственны обезличенность, стертость. Их собственный образ также расплывчат. Рисуются «кто-то», «какая-то девочка», «тетя, поющая в телевизоре» (в последнем случае изображался день рождения – лучший день в году).

Среди детей, чьи семьи отличаются дефицитом детско-родительского общения, преобладали младшие школьники доминирующего типа поведения . Свою невостребованность со стороны родителей они компенсировали разного рода увлечениями: аэробикой, просмотром любимых телевизионных программ, чтением, дружбой с уличными приятелями.

У детей уступчивого типа, которые также растут в обстановке родительской гипоопеки, чувство привязанности реализуется не по отношению к взрослым, а по отношению к сиблингам, друзьям, домашним животным. На рисунках детей данной подгруппы обязательно присутствуют брат или сестра (даже если автор не нарисовал самого себя). Когда же ребенок является единственным в семье, он рисует друга, собаку или кошку.

К особенностям воспитания детей, отличающихся своеобразием формирующегося характера, относится высокий уровень притязаний родителей . Они многого ждут от собственных детей, возлагают на них ответственность за поведение в школе и, провожая на занятия, напоминают: «Смотри, не подведи!»

По словам одной из мам, которая не работала, пока сын не достиг шестилетнего возраста, она до визита к психотерапевту резко критиковала мальчика и лишь в последнее время стала его хвалить. Однако представить, насколько мама изменилась, можно по тому, как она, увидев работы сына, которые он тщательно перерисовывал несколько раз, пренебрежительно махнула рукой: «Передрал… Видел в журнале – вот и вспомнил!» Наверное, не случайно ее сын, первоклассник Костя К., нарисовал, как они с сестренкой стреляют по мишени, за которой стоит его требовательная мама.

Выслушивая дома взыскательных, критикующих взрослых, дети в силу возраста не могут ответить им тем же. Чаще они просто дистанцируются от родителей. Такие семейные проблемы обычно возникают у детей с уступчивым и отстраненным типом поведения . Например, мама первоклассника Миши Ф. рассказывала, как он стесняется дарить что-нибудь ей или отцу, тянет с подарком до вечера, а потом молча оставляет его на подоконнике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: