Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства

- Название:Непрерывное образование в период детства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2264-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Степанова - Непрерывное образование в период детства краткое содержание

В монографии раскрыты актуальные вопросы реализации непрерывного образования в период детства. Рассматриваются условия совершенствования профессионально-педагогической подготовки кадров в аспекте реализации принципа преемственности дошкольного и начального школьного образования. Представленные проблемно-развивающие упражнения, проблемные ситуации для педагогов и детей помогут грамотно реализовать современные развивающие технологии образования.

Непрерывное образование в период детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующим условием является совершенствование профессионально-педагогического мышления студентов, направленного на реализацию принципа преемственности в развитии познавательных способностей детей, на дополнительность познания и самопознания. Данное условие, на наш взгляд, является системообразующим звеном выделенных нами педагогических условий. В связи с этим, рассмотрим подробнее категорию «педагогическое мышление». Размышляя о стратегии обновления и развития современного образования, В. И. Загвязинский справедливо отмечает, что «новое педагогическое мышление» является важнейшим условием успеха преобразований в данной сфере. В связи с этим, он выделяет стратегические установки, которые составляют ядро нового педагогического мышления. Отметим некоторые из них, значимые для нашего исследования:

1. Изменение целей и задач образования, а также критериев его эффективности. Ведущей целью образования является развитие личности, реализация творческого потенциала, ориентир на самоопределение и самореализацию личности: «От знаниецентризма наше образование должно прийти к человекоцентризму, к приоритету развития…».

2. Совершенствование культурологической базы содержания образования. Здесь В. И. Загвязинский и Р. Атаханов выделяют увеличение культуроемкости образования, повышение роли гуманитарного знания, движение к вариативному и дифференцированному его содержанию, направленному на формирование у учащихся адекватной научной картины мира. Понимание стандарта в образовании как «единого базиса, обязательного минимума знаний, уровня минимальных требований и ограничителя учебной нагрузки».

3. Движение от унифицированных форм организации образования к разнообразию форм образования и типов образовательных учреждений.

4. Возрастающая многофункциональность образования как социальной сферы и каждого его элемента. Наряду с традиционными функциями образования (образовательной, воспитывающей, развивающей) усиливаются функции культуропреемственности, культуротворчества, социальной защиты педагогов и воспитанников.

5. Переход от регламентированного, авторитарного воспитания к гуманистическому, ненасильственному, свободному воспитанию, основанному на общечеловеческих ценностях. [49]Подходы к определению понятия «педагогическое мышление» различны. Выделим наиболее известные направления исследования данной категории.

Первое направление исследователей связывает данную категорию с разновидностью практического мышления человека. Истоки данного подхода просматриваются в исследованиях Б. М. Теплова, Б. Ф. Ломова, А. А. Крылова и др. Практическое мышление непосредственно включено в деятельность человека и осуществляется в условиях конкретных, своеобразных ситуаций, его задача – применение знаний всеобщего к конкретным условиям деятельности. Продолжая идеи Б. М. Теплова, Ю. Н. Кулюткин подчеркивает, что категориальные структуры мышления позволяют организовать и осмысливать поступающую информацию. Практическое мышление формирует, по мысли автора, своеобразные «категориальные рамки», выступающие своеобразным орудием регуляции внутренней и внешней деятельности педагога. [50]Анализируя это направление, следует указать работы А. А. Орлова, – в одной из них он выделяет следующие уровни педагогического мышления:

Низкий уровень – неумение применять теоретические знания для анализа практики, трудности в формулировке педагогических задач, шаблонность в работе.

Средний уровень – складываются первоначальные умения систематизировать, обобщать полученные знания, использовать их на практике. Осознанная личная педагогическая позиция, но еще не достаточно устойчивая; характерны отдельные творческие элементы в педагогической работе.

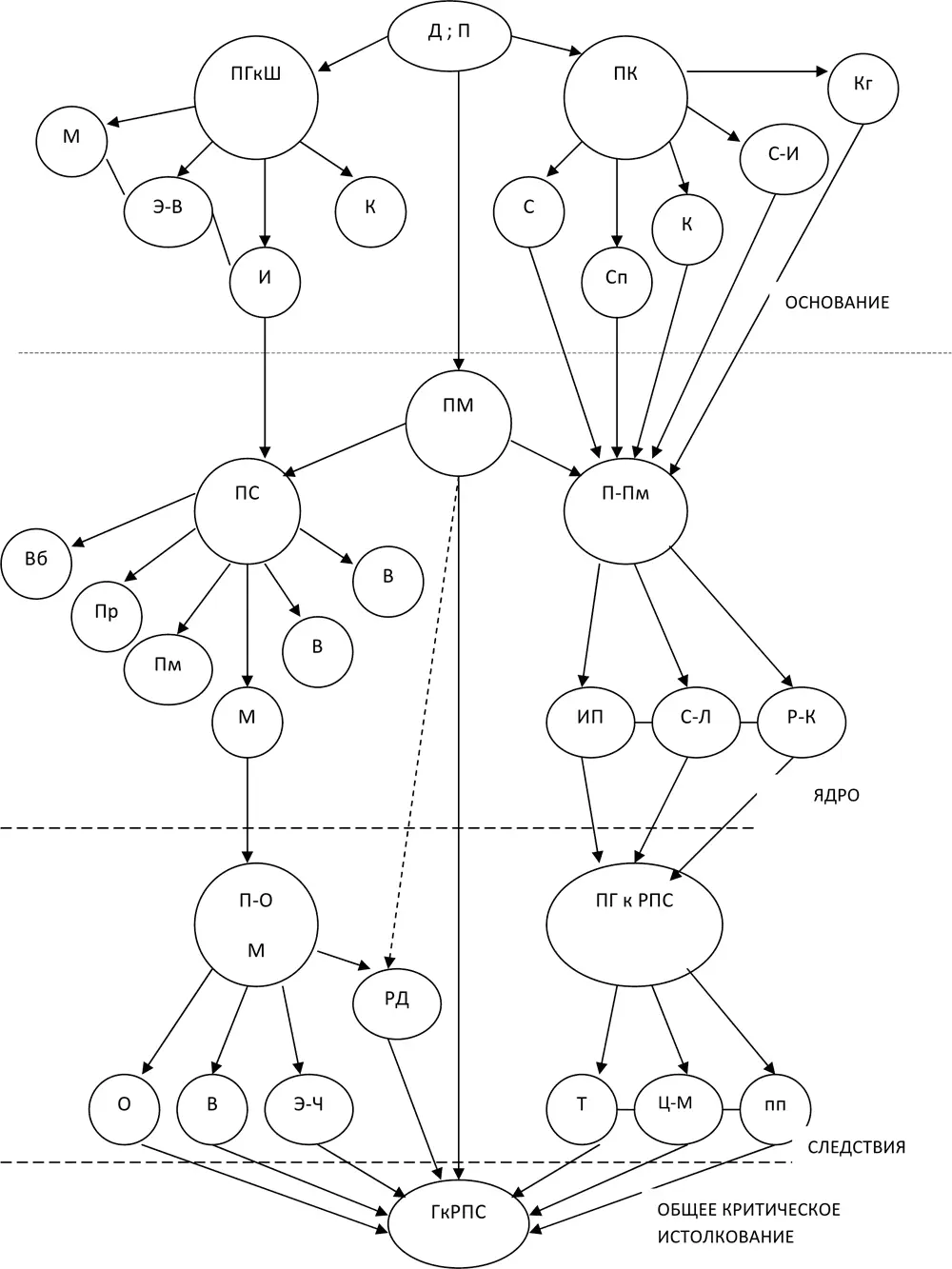

Рис. Схема проектирования принципов дополнительности и преемственности в соответствующем образовании студентов

Высокий уровень – сформированность всех вышеперечисленных способностей. [51]

Другая группа исследователей связывает педагогическое мышление с особенностями педагогической деятельности. Так, например, И. Я. Лернер, В. А. Сластенин полагают, что специфика профессионального мышления педагога определяется, с одной стороны, особенностями мыслительной деятельности педагога, профессиональной направленностью познавательных процессов, а с другой – конструктивно-преобразовательными особенностями, осмыслением каждой учебно-воспитательной ситуации, оперативным выбором и реализацией оптимального варианта ее решения. В связи с этим, В. А. Сластенин выделяет уровни профессионально-педагогического мышления:

1. Методологический (стратегический) уровень, прежде всего, связан с педагогическими убеждениями, «педагогическим чутьем», с целеустремленностью и результативностью педагогической деятельности;

2. Тактический уровень определяется умением педагога конструировать педагогический процесс, определить систему перспективных линий, разработать программу развития личности ребенка;

3. Уровень оперативного мышления, активизирует знание общих закономерностей педагогического процесса, умение применять их на практике.

Б. Т. Лихачев, рассматривая категорию «педагогическое мышление», отмечает ее эвристичную сущность. Он подчеркивает, что отношения между взрослыми и детьми с одной стороны закономерны, логичны, а с другой изменчивы и непредсказуемы. Именно поэтому педагогу, наряду с формально-логическим мышлением, необходимо активно задействовать интуитивное, парадоксальное, «абсурдное» мышление. Б. Т. Лихачев выделяет критерии научно-педагогического мышления в следующих способностях:

1) анализировать воспитательные явления и факты в их целостности и взаимосвязи;

2) прослеживать рост влияния педагогических воздействий;

3) соотносить педагогические действия с целями и результатами обучения и воспитания;

4) использовать в педагогической мыслительной практике все типы и способы мышления;

5) различать педагогическую истину и заблуждение;

6) искать новые подходы, обобщения, действия;

7) отказываться от сложившихся шаблонов и стереотипов, искать и находить новые оценки;

8) проявлять мыслительную гибкость и инициативность.

Анализируя это направление исследований категории «педагогическое мышление», необходимо обратить внимание на исследование Л. М. Митиной «Психология профессионального развития учителя». [52]Разрабатывая концептуальную схему труда учителя, она рассматривает педагогическое мышление как результат овладения учителем системой средств и способов решения педагогических задач, умений проникать в суть явлений и связывает необходимость его формирования с развитием самосознания учителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: