А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последний элемент педагогической системы – преподаватели. Особые требования к их профессиональной квалификации обусловлены спецификой всей педагогической системы, которую, как указывалось выше, можно кратко охарактеризовать как обучение на неродном языке учащихся, параллельно овладевающих языком обучения, ориентированных на определенную профессиональную область и имеющих национально-специфический опыт учебной деятельности, в условиях интенсивной социально-биологической адаптации и межкультурного взаимодействия. Эффективность рассматриваемой педагогической системы закономерно связана с уровнем компетентности преподавателей в области методики преподавания русского языка как иностранного [36]и с владением языками-посредниками (лингвометодическая компетентность), а также с уровнем знаний национально-культурных особенностей учащихся, особенностей национальной психологии, традиций и т. д. и т. п. и умений применять эти знания (поликультурная компетентность [37]). Правомерно утверждать, что в педагогической системе предвузовской подготовки лингвометодическая и поликультурная компетентность преподавателя играет ведущую роль. Если для преподавателей русского языка это элементарное профессиональное требование, то для преподавателей общенаучных дисциплин такое требование к профессиональной квалификации является нетрадиционным. Но как будет понятно из дальнейшего, преподаватель, не обладающий лингвометодической и поликультурной компетентностью, не может строить адекватный учебно-воспитательный процесс в педагогической системе обучения иностранных учащихся. Поэтому закономерную связь между эффективностью данной педагогической системы и лингвометодической и поликультурной компетентностью преподавателей мы фиксируем также в форме принципа лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей : для успешной реализации целей обучения на неродном для учащихся языке необходим определенный уровень лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей.

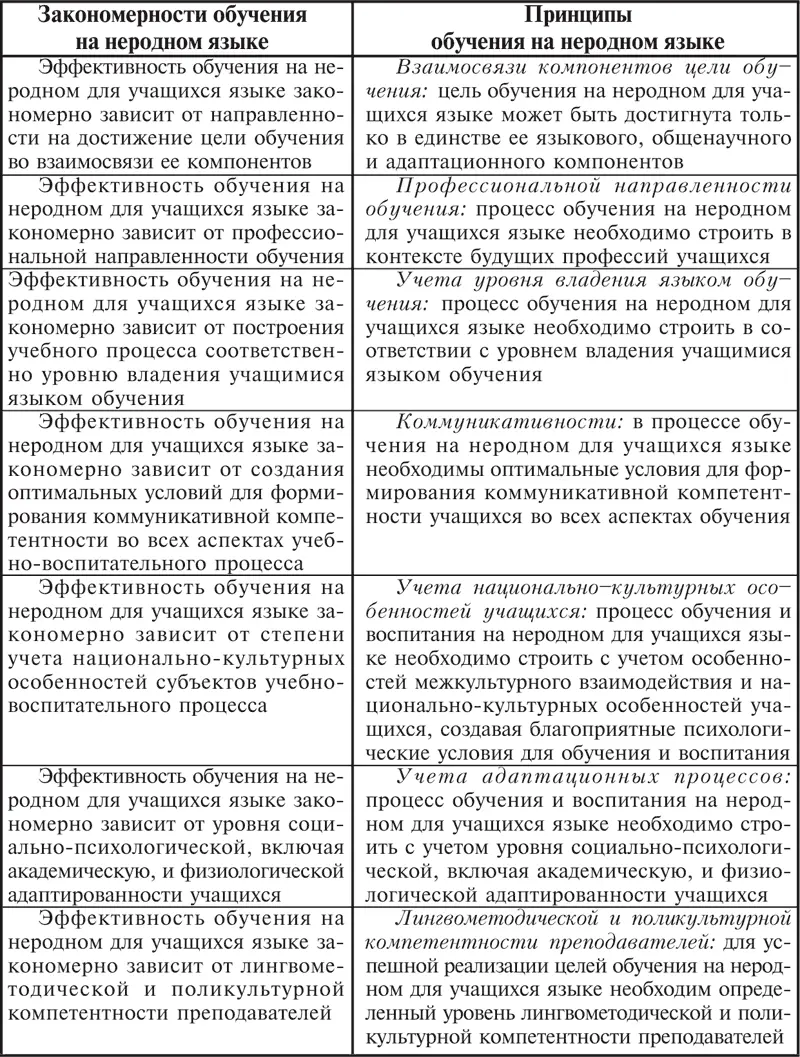

Таким образом, при анализе особенностей педагогической системы обучения иностранных учащихся мы выявили ряд закономерностей и на их основе сформулировали принципы обучения, определяющие эффективность процесса обучения. Так, эффективность обучения иностранных учащихся закономерно зависит:

– от достижения цели обучения во взаимосвязи языкового, общенаучного и адаптационного компонентов;

– от направленности обучения в контексте будущей профессиональной деятельности учащихся;

– от построения процесса обучения соответственно уровню владения учащимися языком обучения;

– от создания оптимальных условий для формирования коммуникативной компетентности учащихся во всех компонентах учебно-воспитательного процесса;

– от степени учета национально-культурных особенностей субъектов учебно-воспитательного процесса;

– от уровня социально-психологической (включая академическую) и физиологической адаптированности учащихся;

– от уровня лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей.

Этим закономерностям соответствуют следующие принципы обучения на неродном языке:

1) взаимосвязи компонентов цели обучения;

2) профессиональной направленности обучения;

3) коммуникативности;

4) учета уровня владения языком обучения;

5) учета адаптационных процессов (принцип адаптации);

6) учета национально-культурных особенностей учащихся;

7) лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей.

Полученные результаты сведены в табл. 7.

Таблица 7. Закономерности и принципы обучения на неродном языке

Необходимо отметить, что хотя по избранной логике анализа мы установили некоторое соответствие «элемент педагогической системы → закономерность → принцип обучения», тем не менее, требования принципов обучения оказывают влияние практически на все элементы системы. В этом находит подтверждение соответствие изложенных нами принципов сущности понятия „ принцип “ и проявляется свойство целостности рассматриваемой педагогической системы: изменение одного элемента влечет за собой необходимость соответствующей «подстройки» других. Поэтому уже в этой главе мы дали несколько более обобщенные формулировки, чем это следует из проводившегося анализа. Дополнительные обоснования будут приведены в главе 4, в которой мы рассматриваем содержание принципов обучения на неродном языке и формы их реализации в практике обучения иностранных учащихся.

Таким образом, нами сформулирована система специфических закономерностей и принципов обучения на неродном языке. Некоторые закономерности уже были установлены ранее (например, зависимость эффективности обучения от уровня адаптированности учащихся – М. А. Иванова, Н. А. Титкова (1993)), но не были сформулированы в качестве принципов обучения. Часть закономерностей является обобщением глубоких и разносторонних исследований, но в явном виде также не формулировалась (например, зависимость эффективности обучения от учета национально-культурных особенностей субъектов учебно-воспитательного процесса является обобщением результатов диссертационных исследований М. А. Ивановой, Л. П. Цоколь, А. М. Горошенко, Е. Ф. Изотовой, Н. Д. Шаглиной и других, выполненных под руководством В. П. Трусова). Наконец, некоторые закономерности являются новыми (взаимосвязь и взаимозависимость компонентов цели обучения, зависимость эффективности обучения от условий для формирования коммуникативной компетентности учащихся, от лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей). Проблема же выделения специфических для обучения на неродном языке принципов вообще не ставилась. Однако главным представляется то, что закономерности и принципы обучения сформулированы в данном разделе в системе, а не изолированно друг от друга.

Покажем теперь полноту сформированной системы принципов обучения. Но сначала остановимся на анализе понятия „ межпредметная координация “, которое достаточно широко используется в работах по проблеме обучения на неродном языке.

Принципы обучения на неродном языке и межпредметная координация

Обоснование полноты системы принципов обучения на неродном языке мы начинаем с анализа понятия „ межпредметная координация “. Это связано с тем, что проблема межпредметной координации занимает заметное место в научно-методических публикациях и часто межпредметную координацию трактуют как особый методический принцип обучения на неродном языке (например, Кутузова, Левина, Перфилова, 1995, с. 15–16; Капитонова, 1999; Колачева, 1999; Чэнь Янмэй, 1999). Чтобы судить об обоснованности подобной трактовки, необходимо прежде всего проанализировать содержание понятия „ межпредметная координация “. Это тем более интересно, что в дидактике распространен термин межпредметные (междисциплинарные) связи , уступающий в литературе по методике обучения иностранных студентов место термину межпредметная (междисциплинарная) координация . Такое «рассогласование» терминологии нигде не анализировалось, однако оно не является случайным и отражает достаточно заметные сущностные различия в содержании обозначаемых этими терминами понятий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: