Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 06(840)

- Название:Знание-сила, 1997 № 06(840)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 06(840) краткое содержание

Знание-сила, 1997 № 06(840) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Интересно, что у многих современных рыб этот карман сохранился и служит для совершенно иной цели: он превратился в плавательный пузырь. У некоторых современных костных рыб это приспособление доведено до совершенства. Эти рыбы не расходуют энергию, чтобы предотвратить погружение на дно. Их плавники и хвост освобождены от этой заботы и могут всецело заниматься регуляцией направления и быстрым продвижением вперед. Им больше не приходится наполнять плавательный пузырь воздухом извне, так как у них имеются специальные железы, вырабатывающие газ. С помощью этих желез и других приспособлений они тщательно регулируют давление газа в пузыре и таким образом поддерживают свое тело в состоянии идеального гидростатического равновесия.

Некоторые современные виды рыб способны выходить на сушу. В наибольшей степени это выражено у обитающего в юго-восточной Азии анабаса, или ползуна. В процессе эволюции у него сформировались «легкие» особого типа, резко отличающиеся от легких наших предков,— воздушный мешок, окружающий жабры. Другие рыбы тоже время от времени ненадолго выходят на сушу. Наверное, так поступали наши предки. Важно то, что продолжительность этих выходов укладывается в непрерывный ряд, вплоть до нулевой. Дело не в том, сколь мало зачаточное легкое; важно, что оно позволяет существу оставаться вне воды в течение некоторого времени, чуть дольше, чем оно могло бы провести на суше, если бы у него не было этого легкого.

Какая может быть польза от половинки крыла? Что положило начало развитию крыльев? Многие животные прыгают с ветки на ветку и иногда падают на землю. Вся поверхность тела, особенно у мелких животных, выступает в роли примитивной аэродинамической поверхности, поддерживая тело в воздухе и тем самым помогая прыжку или препятствуя падению. Способствовать этому могла любая тенденция к увеличению отношения площади поверхности к массе, например, развитие участков кожи в углах между суставами. Далее следует непрерывный ряд переходов к парящему, а затем и к машущему полету.

Среди современных животных немало таких, которые могут служить прекрасными иллюстрациями для каждой стадии этого непрерывного ряда. Есть лягушки, способные планировать благодаря большим перепонкам между пальцами; обитающие на деревьях змеи с уплощенным телом, способные к планирующему полету; ящерицы, планирующие при помощи кожных складок вдоль тела; несколько видов млекопитающих, принадлежащих к разным группам, планируют при помощи кожных перепонок, натянутых между их конечностями, демонстрируя начало пути, по которому пошли рукокрылые. В отличие от того, что пишут креационисты, достаточно часто встречаются не только животные «с половинкой крыла», но и животные с четвертью крыла, тремя четвертями крыла и так далее.

Идея накопления очень мелких изменений за множеством шагов — очень мощная идея, позволяющая объяснить массу вещей. Откуда взялся змеиный ЯД? Кусают многие животные, и слюна каждого из них содержит белки, которые, попав в рану, вызывают аллергическую реакцию у некоторых людей. Укусы даже так называемых неядовитых змей иногда вызывают болезненную реакцию. От обыкновенной слюны до смертельного яда существует непрерывный ряд постепенных переходов.

Вполне правдоподобно, что каждый орган или аппарат, который мы видим,— продукт плавной траектории в пространстве животных, траектории, на которой каждая промежуточная стадия способствовала выживанию и воспроизведению. Несомненно, существует множество мыслимых эволюционных путей, на которых промежуточные звенья не будут обладать преимуществами по сравнению со своими предшественниками. Но в реальном мире таких звеньев найти нельзя.

Как писал Дарвин в «Происхождении видов»: «Если бы возможно было доказать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных последовательных незначительных изменений, моя теория потерпела бы полное крушение».

Теперь, спустя 125 лет, мы знаем о животных и растениях гораздо больше, чем знал Дарвин, но подобный орган все еще неизвестен. Я не верю, что он когда-нибудь будет найден. Если это произойдет — только орган действительно должен быть сложным,— я перестану верить в дарвинизм.

Иногда история переходящих друг в друга промежуточных стадий развития ясно отражена в морфологии современных животных и даже выражается в явных несовершенствах конечной конструкции. Стивен Гоулд в своем превосходном очерке «Большой палец панды» высказал мнение, что в пользу эволюции могут сильнее свидетельствовать эффективные несовершенства, чем доказательства совершенства. Ограничусь всего двумя примерами.

Рыбам, живущим на дне моря, дает преимущества уплощенное, прилегающее ко дну тело. Есть две группы рыб с уплощенным телом, но они достигли такой формы совершенно разными путями. Родичи акул — скаты — шли к этому, так сказать, тривиальным путем. Их туловище сильно расширено за счет больших «крыльев», образованных в результате слияния грудных плавников с боками. Они выглядят, как акулы, по которым прошелся паровой каток, но сохраняют двустороннюю симметрию, и спинная поверхность остается у них по- прежнему сверху.

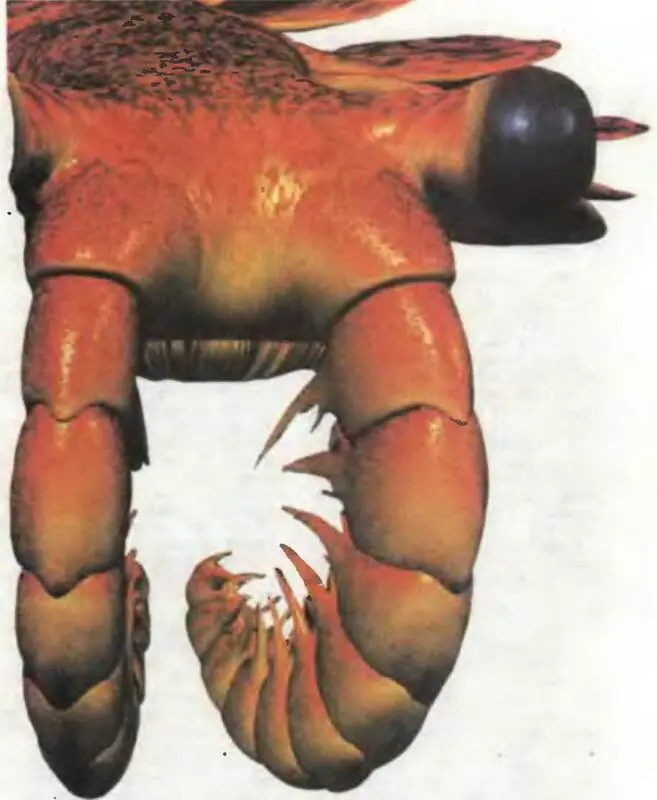

У камбалообразных — морского языка, палтуса, камбалы и их родичей — уплощение тела происходило иначе. Все это костные рыбы, не имеющие никакого отношения к акулам. У них, как правило, тело уплощено с боков. У сельди, например, «высота» тела значительно превосходит его толщину. Когда предки камбалы и морского языка опустились на дно моря, им пришлось улечься на одну из боковых поверхностей тела, а не на брюшную поверхность, как это сделали предки скатов. Однако в результате оказалось, что один из глаз постоянно обращен вниз, то есть ко дну, и практически бесполезен. В процессе эволюции проблема была решена «перемещением» этого глаза на верхнюю сторону тела.

Перемещение глаза повторяется вновь и вновь в процессе эмбрионального развития каждого малька камбалообразной рыбы. Эти мальки начинают свою жизнь, плавая у поверхности воды; их тело симметрично уплощено в вертикальной плоскости, точно так же, как у сельди. Но в дальнейшем их череп начинает расти каким-то странным образом, асимметрично перекручиваясь, в результате чего один глаз перемещается через верхнюю часть головы на ее противоположную сторону. Молодь постепенно опускается на дно; при этом оба глаза у рыб смотрят вверх, заставляя вспомнить картины Пикассо.

Весь череп камбалообразных рыб сохраняет в перекрученном и искаженном виде признаки, указывающие на их происхождение. Само его несовершенство ярко свидетельствует о давней истории этих рыб, о том, что они возникли в результате длительных постепенных изменений. Ни один разумный конструктор не мог бы придумать такое чудовище, если бы ему предложили спроектировать камбалу, предоставив чистую чертежную доску и полную свободу. Я подозреваю, что большинство разумных конструкторов придумали бы что-то, больше похожее на ската. Однако эволюция никогда не начинает с чистого листа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: