Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842)

- Название:Знание-сила, 1997 № 08 (842)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 08 (842) краткое содержание

Знание-сила, 1997 № 08 (842) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Беженцы от потопа, постигшего их 7500 лет назад, свое умение на старом месте, разумеется, не оставляли. Недаром же археологи установили, что следующие за открытой геологами катастрофой две сотни лет были годами, когда «крестьянские» поселения, как грибы после дождя, одно за другим начали впервые возникать в речных долинах и на равнинах Центральной Европы. Почему именно здесь? Но ведь наибольшие потери годной для обработки земли оказались под морскими волнами на западных и северных берегах Черного моря, прилегающих к нынешним Украине, Румынии и Болгарии, а отсюда до срединных областей Европы уже недалеко.

Видный британский специалист по черноморской археологии доктор Дуглас Бейли из Уэлльского университета в Кардифе, который много лет посвятил раскопкам в Болгарии, сперва отнесся к подобным заключениям геологов с большой сдержанностью. Но постепенно вникнув в их аргументы, все же признал: «Кажется, они наткнулись на что-то крайне важное.

Ведь должна же быть чем-то обоснована массовая миграция населения в этом регионе и решительное наступление всяческих перемен, достигшее кульминации в последовавшем затем бронзовом веке. По всем иным источникам мы же знаем, что около семи тысяч лет назад обработка ночвы и производство продуктов питания достигли неведомых ранее масштабов, умножились постоянные поселения и возникла сложная технология обработки металлов».

...Слово, как говорится, сказано. Историкам и археологам специалисты из других отраслей знания подкинули неплохо обоснованные гипотезы. Им остается как следует их проверить методами своих наук, чтобы заполнить еще одну немаловажную страницу нашего прошлого. •

По материалам зарубежной печати подготовил Борис Силкин.

Сергей Панкратов

Компьютерная графика после - «юрского периода»

В предыдущем номере журнала была напечатана статья Сергея Панкратова о новой компьютерной технологии, позволяющей воочию представлять явления и события, доселе непредставимые. В частности, подробно рассказано, как с помощью компьютерной визуализации удалось снять динозавров и другие реалии в знаменитом фильме «Парк юрского периода».

В этом номере журнала автор продолжает тему, показывая, сколь продуктивным стало новое направление в науке.

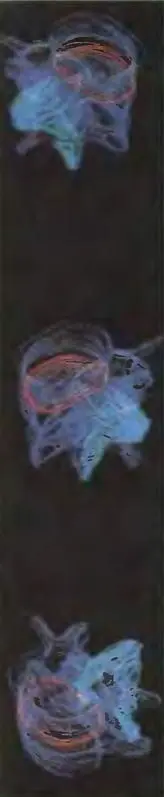

Последние работы компьютерных зоологов посвящены полету насекомых. В отличие от скелетных мышц позвоночных животных летательные мышцы насекомых — мух, мотыльков, комаров, ос, пчел, жуков — способны к длительным периодическим сокращениям с довольно высокой по человеческим масштабам частотой — порядка ста герц. Интерес к «махолетам» предшествовал традиционной авиации, однако, как мы знаем, не увенчался успехом. Понимание природы быстрых колебаний летательных мышц может и сегодня совершить прорыв в технике, поэтому мышцы насекомых, начиная примерно с конца шестидесятых годов, стали предметом постоянного и пристального внимания исследователей.

Однако результаты до сих пор были чисто качественными, а на большинство вопросов и вовсе не получено удовлетворительных ответов. Ну, например, почему адаптация насекомых к среде выразилась в том, что их летательные мышцы (и крылья тоже) имеют совершенно разные и именно такие конфигурации? Для непосредственного трехмерного моделирования полета сотрудники Вашингтонского университета прикрепляли к жукам и мотылькам микродатчики, которые транслировали в компьютер электрические сигналы, возникающие при колебаниях крыльев и мышц. Кстати, именно так в мультимедийных студиях (с недавних пор их называют «визионариумами») создаются виртуальные человеческие существа, которые «обучаются» движениям с помощью датчиков, прикрепленных к рукам и ногам реальных людей.

Компьютерная визуализация полета насекомых позволяет детально проследить взаимосвязь между движениями крыльев насекомых и порождаемыми ими вихревыми потоками. Изучив с помощью визуализирующей графики нестационарный процесс вихреобразования, можно попытаться оптимизировать аэродинамические характеристики крыла, в частности, добиться максимальной подъемной силы.

Насколько эффективна для науки компьютерная визуализация, показывает еще один, поразивший многих пример. Казалось бы, анатомия человека — не динозавра! — давно изученный и не содержащий никаких «белых пятен» предмет. И вдруг — сенсация: специалисты по челюстнолицевой хирургии из Мэрилевдского университета в Балтиморе (США) в феврале 1996 года обнаружили неизвестную ранее мышцу, располагающуюся между глазной впадиной и нижней челюстью человека. Однако еще большей сенсацией стало известие, что новооткрытая мышца (названная, если кому интересно, сфеномандибулярис — sphenomandibularic) уже входит в трехмерный интерактивный анатомический атлас, созданный американской компьютерной фирмой EAI (Engineering Animation, Inc.), путем полной визуализации данных о человеке. Выходит, мышца существовала в медицинской литературе, как говорят математики, в виде «неявной функции», и лишь компьютерная визуализация сумела вывести ее в осязаемоизобразительное пространство трех измерений.

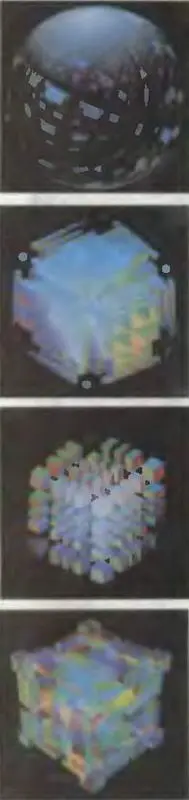

Даже идеализированные свойства видимых предметов, такие как симметрия, кривизна, пересечения трехмерных форм, их текстура, прозрачность, отражательная способность и

условия освещения преобразуются компьютером в необозримое количество изощренных изображений.

Наука все больше приближается к искусству — не только по артистичности методик, но и по возможностям создания шедевров.

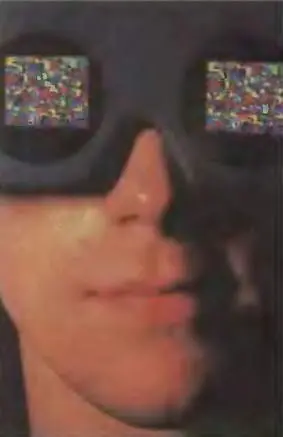

Справа — одна из картин известного французского художника Виктора Вазарели, основателя ОП-арта («оптического искусства», точнее — искусства, построенного на нюансах зрительного восприятия и воздействия на него).

Слева — специальные компьютерные очки, надев которые вы имеете возможность моделировать подобные картины в любом количестве, варьируя формы и цвета увиденного. Такие очки используются, в частности, как тренажеры при подготовке пилотов сверхзвуковых аппаратов.

Несмотря на кажущуюся сегодня простоту, весь этот синтез возможностей кино, биологии, физики и математики был недоступен еще каких-нибудь десять лет назад. Задачи трехмерной визуализации (в частности, применительно к биомеханике) требуют не только высокой производительности при работе с программными кодами, основанными на численных алгебраических алгоритмах, то есть

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: