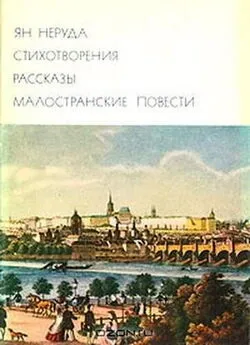

Ян Неруда - Стихотворения. Рассказы Малостранские повести Очерки и статьи

- Название:Стихотворения. Рассказы Малостранские повести Очерки и статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Неруда - Стихотворения. Рассказы Малостранские повести Очерки и статьи краткое содержание

Вступительная статья Вилема Завады

Составление и примечания А. Соловьевой

Стихотворения. Рассказы Малостранские повести Очерки и статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Туфлей.

— Хорошо. Вы видите, господа, как свойственно каждому истинному чеху врожденное чувство родного языка.

Значит, я — истинный чех! И у меня есть что-то врожденное!

— Я принес вам, господа, — продолжал Коубек, — чешский перевод эпилога пушкинского «Кавказского пленника» и прочту его вам.

Он начал читать. Я не понимал содержания и схватывал лишь отдельные слова; но то, что я слышал, казалось мне таким возвышенно-прекрасным, что я готов был слушать, слушать без конца. Мне казалось, будто вокруг меня звенели серебряные колокольчики.

— Разве это не подлинный триумф поэзии? — закончил Коубек и поднялся.

Я не знал, что значит «триумф поэзии», но это выражение запомнил на всю жизнь.

Коубек первым пошел к выходу, мы последовали за ним. В дверях он остановился с Гартманом и, когда я проходил мимо, взял меня за руку.

— Откуда вы?

— С Малой Страны.

— А родились в Праге?

— Да.

— И выросли здесь?

— Да.

— Значит, пражанин ходит на уроки чешского языка? Ну Что ж, прекрасно, приходите почаще. До свидания.

Я уходил с урока счастливым. Днем, в школе, я был очень рассеян: ни слова не слышал, меня вызвали, и я получил двойку, на которую впервые за всю мою школьную жизнь не обратил никакого внимания.

Но на уроки Коубека я ходил часто. Там декламировали чешские стихи, и я уверовал, что чешский язык — самый красивый в мире.

Два года спустя, в тысяча восемьсот сорок восьмом году, чешский язык был введен в Малостранской гимназии.

И я пережил свой «второй первый» урок чешского языка. Его вел Франтишек Болеслав Квет, в то время кандидат в учителя, молодой человек во фраке и белом жилете. Так элегантно не одевался ни один из наших учителей. Мы очень гордились Кветом и были убеждены, что чешский язык не только самый прекрасный, но и самый изящный.

«Ревизор» Гоголя

Перевод А. Соловьевой

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — так звучит эпиграф к «национальной комедии» Гоголя, и тем самым сразу определяется сатирическая направленность всей пьесы. Сейчас много толков о судьбе «Ревизора», а между тем описанные в пьесе события вряд ли могли произойти где-либо, кроме святой Руси, лишь теперь освобождающейся от многого, что ей мешает. Прелюбопытные вещи рассказывал мне один немецкий путешественник; правда это или нет, мы не знаем, но, во всяком случае, интересно своим правдоподобием. Говорят, что только после долгих мытарств было получено разрешение на постановку «Ревизора», который попал в репертуар одной бродячей труппы. Директор труппы, большой пройдоха, прежде чем ставить в каком-либо городе эту пьесу, подробно расспрашивал о местных порядках и, применяясь к ним, всякий раз переделывал ее так, чтобы не задеть важных господ, но зло высмеять мелкое начальство. Не может быть более красноречивого ответа на творчество Гоголя, чем этот анекдот, свидетельствующий о том, как быстро реагируют на сатиру испорченные нравы. «Тартюф» Мольера эхом отозвался в «Прообразе Тартюфа» Гуцкова, может быть, и гоголевский «Ревизор» еще вызовет на Руси свой «Прообраз».

Гоголь изобличает не все человеческие слабости, встречающиеся повсюду, не безнравственность современных высших классов — он обращается к изображению русской бюрократической машины, он выставляет на осмеяние у позорного столба все, к чему привело Россию самодержавие. Какое множество кричащих, отвратительных красок знает чарующая поэтическая кисть Гоголя! Мы видим кровопийц — пиявок, совершающих именем правительства и властью, от него полученной, насилие тем более жестокое, что оно постоянно подогревается их собственной духовной скудостью, и это лишь подтверждает правдивость известного изречения: «Глупость и невежество — вот источник всяческой низости». Мы видим, что эти пиявки постоянно и подло враждуют между собой, что перед власть имущими они чувствуют себя еще более рабски и униженно, чем перед ними самими несчастный народ, доведенный до полного идиотизма растительного существования и несамостоятельности. А ревизор, который, как некая Немизида, грозит издалека этому миру чиновников, не может нас особенно порадовать: в этих людях, вопреки всяким страхам, живет надежда, что и у грозного ревизора найдется какой-нибудь из пороков, свойственных им самим в избытке, или, на худой конец, им удастся подкупить ревизора, и все пойдет по-старому. Видя, кроме цепи деяний российских чиновников и последствий этих деяний, также и мнимого ревизора в замечательном изображении Гоголя, мы не можем предположить, что он воссоздал отношения лишь в одном городке, отмеченном особым несчастием. Мнимый ревизор к своему собственному ничтожеству добавил еще и ту пустоту, которая легла на Петербург, «как пыльца цивилизации».

В «Ревизоре» Гоголь снова проявил себя большим художником, но на этот раз в его руках не кисть, а — бич сатиры. Однако нет сомнения в том, что если возможно так жестоко осмеять общественные отношения, как это сделал Гоголь, то это знак приближающегося возможного улучшения. Может быть, эта печальная «русская национальная комедия» кое-где все-таки начинает звучать и более жизнерадостно.

Содержание пьесы Гоголя давним читателям нашей газеты должно быть хорошо известно. Волею судьбы в захолустный русский городишко был заброшен Александр Иванович Хлестаков, петербургский чиновник, без гроша в кармане, без кредита и карточного везения. Он сильно задолжал в гостинице и поэтому не может ее покинуть, как не может и оставаться в ней дольше, поскольку хозяин отказывает ему в кредите. В это время городничему стало известно, что из Петербурга приезжает ревизор. Среди отцов города поднялась ужасная паника, — ведь за каждым водились грешки, и все опасались жалоб. Вполне понятно, что из-за всеобщего страха и смятения Хлестакова принимают за ожидаемого ревизора, и городничий наносит ему визит в гостиницу. Легкомысленный Хлестаков быстро сообразил, что его принимают за другого, однако ловко использует панику, чтобы найти выход из своих стесненных обстоятельств. Он переселяется в дом городничего, осматривает общественные заведения, выслушивает чиновников, храбро занимает у всех деньги, берет взятки и в конце концов делает предложение дочери городничего. И потом исчезает. В пятом акте перед зрителем предстает счастливый отец — городничий, принимающий поздравления с предстоящей свадьбой его дочери, мечтающий о дальнейшей карьере, о возросшей безраздельной власти, о новых доходах. Эти мечты внезапно разрушает местный почтмейстер, вскрывший одно из писем Хлестакова, где тот описывает приятелю свое приключение и дает характеристики всем его участникам. Ситуация достигает апофеоза комичности, и пьеса более или менее правдоподобно завершается тем, что прибывший курьер сообщает о приезде подлинного ревизора и вызывает к нему городничего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/1086115/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki.webp)