Михаил Зуев-Ордынец - По быстрой воде

- Название:По быстрой воде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Уральский следопыт

- Год:1935

- Город:Свердловск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Зуев-Ордынец - По быстрой воде краткое содержание

Дома, за письменным столом автор только слегка исправил эти строки. Не хотелось вносить в них сухую книжность и литературную надуманность. Автору хотелось бы донести до читателя в этих строках звонкий плеск чусовских струй, зеленый шум береговой тайги, треск горящих в костре сучьев и неторопливый говор чусовских колхозников, сплавщиков и лесорубов…

Фото Б. Рябинина

По быстрой воде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

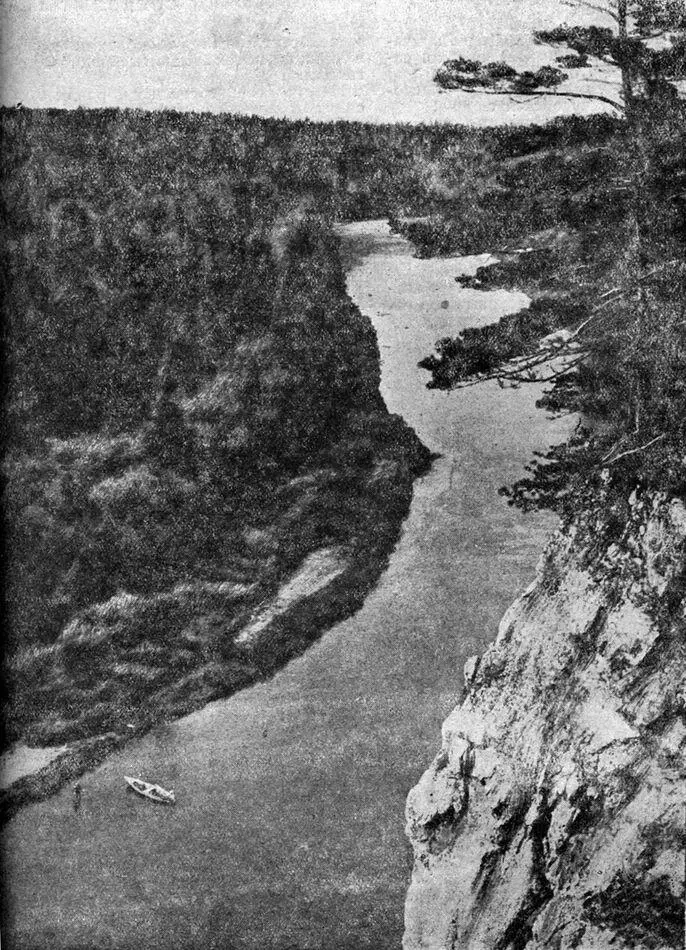

Подошли к камню Сокол. Это второй боец с таким же названием, и мы именуем его Сокол № 2. Остановились у его подножия. Каменная громада жутко нависла над головой. Оборвется — до дна выплеснет Чусовую из берегов. И обрывались с бойцов не раз такие каменные громады. Потому и торчат со дна Чусовой жадными клыками подводные таши.

За камнем Пестерьковым встала над рекой угрюмая, но в своей величавой дикости прекрасная Сташкова Гора. Краснобурые, словно окровавленные ее склоны поросли хмурым сосновым лесом.

На таких наверное вершинах ставили древние насельники Чусовой капища своих грозных, кровавых богов.

Отмахали без передышки более 15 километров. Хочется есть. Достаем, что ближе лежит — сухари. Макаем их через борт в реку. Заедаем зеленым луком. Запиваем водою из пригоршни. Удивительно вкусное блюдо это называем «тюрей по-чусовскому».

Подходим к деревне Родина. Деревни на Чусовой узнаешь издалека, по звуку ботал, железных звонков, подвязываемых к шее коров, лошадей, чтобы легче было найти их в прибрежных зарослях. Плывешь мимо диких, заросших тайгой берегов, и вдруг слышишь перезвон на разные тона и полутоны — ботл!.. ботл!.. ботл!.. Настоящая симфония!

Догоняем лодку немцев. Оттуда кричат:

— «Уралишен пфадфиндер» [2] По-немецки — «Уральский следопыт».

, давай ночлег! Дождь!

И в это время, действительно, начинается дождь. На левом берегу видим уютную одинокую избушку — Митин хутор. Н а общем совете с немцами решаем остановиться здесь не только на обед, но и на ночлег. Надо высушить промокшие вещи и продукты.

Итого за день пройдено всего лишь 24 километра.

…До поздней ночи беседуем с хозяином хутора — Федором Тимофеевичем Пантелеевым.

На столе выкатила изумленно желтки яичница-глазунья. Запиваем ее крепчайшим красно-вишневым чаем с лесной душистой малиной.

Голосу Федора Тимофеевича тихий, шуршащий, как песок — грудь отбита прикладами колчаковцев.

Федор Тимофеевич — красный партизан-подпольщик. Он работал среди белых солдат, агитировал за переход к красным. Сагитированных сам вел потаенными тропами через горную тайгу и переправлял через Чусовую к красным. Работал он умело и осторожно, но был выдан кулаками. Узнав об этом, бежал к себе на Митин хутор. Но белые каратели шли следом и застали его врасплох. Он успел лишь скрыться в сарай. Жена задвинула за ним снаружи засов. Выдал его собственный сын, ребенок. Увидав въезжавших во двор карателей, бросился с криком к сараю: «Тятя, вылезай! Колчаки пришли, опять грабить будут!» Мальчишка-подпоручик собственноручно порол Федора Тимофеевича нагайкой. Били ногами и прикладами в грудь и поясницу. До сих пор кашляет кровью. Хотели прикончить штыками, но отложили расправу на завтра. А ночью колчаковцы поспешно ушли, чем-то напуганные.

Федор Тимофеевич, взволнованный, пьет чай. А я думаю о том, что новые люди не изготовляются в ретортах химических лабораторий. Надо пройти сквозь боль, ужас и предсмертную тоску, чтобы по-настоящему, всем сердцем понять и оценить нашу радостную новь.

И мне не кажется смешным, когда Федор Тимофеевич с трогательной наивной гордостью называет себя «завоевателем новой жизни». Сейчас он член колхоза «Новая жизнь», председателем которого — его старший сын.

Мы меняем тему разговора. Еще днем я заметил, что против хутора, на противоположном берегу, гора обросла странными буйными рыжими космами. Это — мертвый горелый лес с опаленной красно-рыжей хвоей.

Федор Тимофеевич рассказывает о лесном пожаре, о том, как с двумя мальчонками-сыновьями три дня отстаивал хутор от огненной стихии. Загорелся лес и на этом берегу, сзади хутора, но хутор они спасли.

Расходимся перед светом. На дворе надрывается петух.

Спать идем на сеновал. Хорошо слушать мокрый шорох дождя, лежа на сухом теплом сене. А каково сейчас в лесу?

Шестой день

Сеновал подвел. Проспали. Выехали лишь в одиннадцать.

Через полчаса видим за бойцом Мосиным строения Старо-Шайтанского завода.

Старо-Шайтанский — один из старейших заводов на Урале. Основан он Никитой Демидовым в 1727 году. Еще до революции завод был разобран на кирпичи.

Старо-Шайтанский завод вошел в историю рабочего движения на Урале. Одновременно с восстанием декабристов, в 1825 году, здесь возникли серьезные волнения. Для подавления их была направлена воинская команда в 100 штыков. Тридцать крепостных, работавших на заводе, были арестованы и подвергнуты жестокой расправе.

…С удивлением гляжу на бурелом. Деревья в обхват выдраны из земли с комлем и, как спички, сброшены вниз, в реку. Какой же силы ветер должен быть, чтобы производить такие разрушения?

Нотихинский перебор мы проходим легко, а немцы напоролись на таш. Пробили дно. Остановились чинить.

В деревне Мартьяновой причалили купить молока. О Мартьяновой сохранилась недобрая слава в истории чусовского сплава. В 1877 году весь чусовской караван судов, из-за высокой воды, плавание по которой особенно опасно, остановился в Мартьянове. Наступил «Еремей Запрягальник». Бурлаки сбежали, и караван дальше Мартьяновой не ушел.

Здесь же видим впервые чусовское судно — одномачтовую полу барку метров пяти длиной. Грузоподъемность ее не выше трех тонн. Пришла она снизу конной тягой: привезли на мельницу зерно для помола.

У камня Палатка Чусовая делает огромную петлю километров в пять, концы которой почти сходятся. Расстояние между концами петли не больше 60–70 метров. Идем пешком, берегом. На лодках самый необходимый экипаж — гребец и рулевой. На нашей лодке рулю я, Раф — на веслах.

Подходим к страшному Глухому перебору. Оба растерялись — где итти? Всюду мели. И вдруг с берега звонкий детский голосок:

— Правее держите, бороздою!

Удивленно оглядываемся. На берегу — хутор. В воротах стоит девчурка лет пяти, машет ручонкой показывая нам фарватер. Покорно следуем ее указаниям и нигде не зацепили дно. Долго кричали ей благодарности. Она звонко, радостно смеется в ответ.

— Сирена! — умиляется Раф. — Настоящая маленькая Чусовская сирена!

— Легендарные сирены проделывали совершенно обратные вещи, — говорю я. — Они песнями подманивали моряков к берегу, и корабли их разбивались о скалы.

…Огромный Перевалочный камень, на наш взгляд, самый красивый из чусовских бойцов. Совершенно отвесно, метров на полтораста, поднялась над рекой стена средневекового города. Глаз без всякого напряжения различает карнизы, арки башни. Вот массивные ворота, бойница, зубцы, между которыми, так и ждешь, появятся сейчас закованные в латы воины. Надо самому увидать Перевалочный камень, чтобы понять, как прихотлива бывает природа в своем стихийном творчестве!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: