Наталья Галкина - Корабль и другие истории

- Название:Корабль и другие истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей Санкт-Петербурга

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-431100-48-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Галкина - Корабль и другие истории краткое содержание

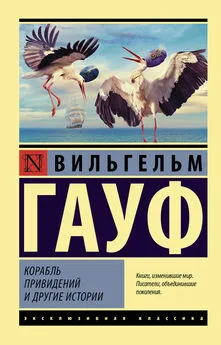

На обложке фотография Веры Моисеевой «Парусник зимой»

Корабль и другие истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Я слышала, что лабиринта не существует.

— Да я только что с Крита, — сказала Татьяна Субботина, доставая альбом с фотографиями. — В Греции на эту лавиринфическую проблему смотрят иначе, чем в остальном мире. Прямых подтверждений, что лабиринт есть, нет и там. Хотя утверждают, что он есть (у них как во всей Греции всё есть, так и в отдельных ее частях тоже), но закрыт для посещения, хотя не Минотавр сегодня в нем опасен для людей, а некие тайные силы. Экскурсовод рассказывает об известном русском журналисте, вылечившемся от тяжелой болезни позвоночника; журналист настоял, чтобы его пустили в лабиринт как представителя прессы, его потом едва нашли, он лежал без сознания, болезнь возобновилась, любопытный журналист был обездвижен на полгода. Такова версия для русской группы туристов, возможно, французам и итальянцам рассказывают про французского или итальянского папарацци, немцам — про немецкого репортера и т. д.

Хотя экскурсия в лабиринт многими туристическими фирмами заявлена, вопрос о нем открыт, — в отличие от самого подземелья, какое-то мифологическое мошенничество под эгидой Гермеса и Лаверны, покровителей жуликов.

Остается изучать язык окрестных греческих гор, бряканье множества мини-ботал на шеях овец и коз, горы звенят бубенцами издалека.

Между прочим, разные экскурсоводы указывают на разные входы в лабиринт.

— Что это на снимке? — спросила я Татьяну.

— Цикада на стене. Снимок не в фокусе. Она замолкла, когда я стала снимать, а я оступилась. Самый пронзительный звук Греции — пение цикад. Они поют, сидя на деревьях. Помню одно раскидистое вечернее дерево, звучавшее так, что пришлось заткнуть уши.

— Субботина, ты заткнула от цикад уши, как Одиссей от поющих сирен!

— Да, но при этом дерево цикад притягивало меня, точно магнитом, я шла на их невыносимые голоса, чтобы потом спастись бегством!

— Вот он каков, частный случай греческого хора…

— Может, в лабиринт надо входить через пение кенаров, хоры цикад, звуки сиртаки? Или вход в него не на Крите, а на Афоне?

— Сейчас мне показалось, — сказала я, — что я чуть не вошла в него в Херсонесе, мне оставалось полшага, но меня отвлекли.

СЕРЫЙ ШАРИК

Марию А. познакомили в Гамбурге с парой художников в летах, привели к ним в гости. Муж напомнил ей акварелиста Сергея Ефимовича Захарова: манерой улыбаться, приветливостью, негромким голосом, внутренней тишиной. Жена показывала гостье сад-лес, напоминавший скорее английский парк, чем немецкий садик. На земле Мария увидела пепельно-серые шарики. Хозяйка подняла шарик, мягкий, легкий, велюровый, разломила его. Внутри оказался маленький мышиный череп.

— Что это?!

— Сова мышкует, — отвечала хозяйка, — ест мышей, потом такие шарики отрыгивает.

Хозяйский кот отчужденно смотрел на шарик с миниатюрной черепушкою, точно кошачий Гамлет alla tedesca.

СЕВЕРО-ЗАПАД, ВОСТОК

Хан Манувахов, закончив отделение ядерной физики Политехнического, перед отъездом в Дербент собрал друзей, чтобы с ними попрощаться. В российском просторечии тогдашнем сие именовалось «отвальная».

Стол состоял из нескольких сдвинутых столов, был длинен, народу много. Хан представил присутствующих: не все знали друг друга. Обо мне с поэтической метафоричностью (а познакомились мы в Доме писателей на конференции молодых авторов Северо-Запада, где читали стихи на заключительном вечере) сказал он: «А это моя сестра».

Мы сидели на разных торцах стола, и Хан издалека давал указания моим соседям: положить мне салата, мяса, налить вина, водки не наливать и т. п.

В середине вечеринки сосед справа сказал мне:

— Как ваш брат за вами смотрит! Ну да, ведь у вас на Востоке такие строгие обычаи…

ТАБОРА СТОИТ

Красивая актриса Матлюба Алимова рассказывает по телевизору о Баталове.

— У него жена цыганка, да что ж удивительного, он один табора стоит.

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Казанова, сын актерки Занетты, некогда выступавшей в составе труппы итальянских актеров при дворе русской императрицы Анны Иоанновны, отличался шизофренической деятельностью, двигательным беспокойством, всегда некогда, perpetuum mobile, non stop; единственный день в своей жизни, который считал он потерянным, провел он в Санкт-Петербурге: проспал тридцать часов кряду, извлеченный из привычного неостановимого полета гипнотическим магнетизмом невских берегов.

ДЕТИ РАЙКА; АСЯ

Звали эту завсегдатайку галерки Ася. Без нее не обходилась ни одна мало-мальски стоящая премьера, интересная выставка, хороший фильм; когда среди зрителей мелькала ее худенькая фигурка, то был некий знак качества: где Ася, там должен пребывать всякий истинный ценитель искусства.

Образование было у нее техническое, не искусствоведка, не музейная дама. Но от природы дан был ей талант чувствовать все лучшее, все живое в театре, в живописи, в скульптуре — и неотступная любовь к волшебству, открывающемуся истинному ценителю за складками занавеса, в залах галерей.

Маленькая некрасивая одинокая малоимущая женщина всегда слушала и смотрела спектакли с галерки (и в Москве, и в Петербурге, куда при всей своей бедности ездила на премьеры). «Сверху в балете я вижу графику балета, — говорила она. — А из партера виден только передний план».

Ася носила с собой большой военно-полевой бинокль, словно стратег, полководец, озирающий поля мирных театральных действий Мельпомены. Она была гений места , индикатор; все знали: если Аси на спектакле нет, то и смотреть нечего.

Билетеры, расчетливые театральные существа, пускавшие «на ступеньке посидеть» за деньги, «с Асей» пропускали в зал просто так: «Пусть идут, это Асины люди».

Она вечно опаздывала к началу спектакля, потому что работала почтальоном, подрабатывала копейки к грошовой пенсии.

В Москве царила экваториальная жара, все плавало в смоге подмосковных лесных пожаров, Ася пошла разносить письма, упала, умерла на улице. Без нее московский театральный горизонт опустел.

Проводить ее в последний путь пришли все театралы, вся московская галерка, большая толпа народа.

У Аси никогда не было возможности купить любимым актерам цветы: а теперь ее саму хоронили, усыпанную лепестками и листьями букетов, как приму, звезду, сценическую героиню, первую из первых детей райка.

НЕ В ПРИМЕР ПРОЧИМ

У Клюзнеров в роду по мужской линии передавались два свойства: упрямство и талант к музицированию. Приехавший в Россию из Франции предок никак не желал креститься, и в семейном архиве хранилась восемнадцатого века бумага за подписью императрицы Екатерины Второй, в которой было написано: имярек — еврей не в пример прочим, имеет право играть в придворном оркестре. Бумага пропала во время войны, вернулся с фронта Клюзнер, закончивший войну в Вене, в пустую квартиру: мать умерла от голода в блокаду, младший брат погиб в ополчении. В комнате без вещей и мебели под наваленным в углу ненужным тряпьем лежала (подобно жемчужинке в навозной куче или алмазу в груде пепла) чудом сохранившаяся тарелочка, расписанная рукой матери на фарфоровом заводе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: