Евфимия - Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях

- Название:Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83510-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евфимия - Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях краткое содержание

Перед вашим взором пройдет галерея игумений северных женских обителей, сестер милосердия, монастырских воспитанниц. Вы узнаете, кто и почему уходил в монастыри, чем жили сестры, какие искушения подстерегали их внутри монастырских стен.

Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Послушницы подразделялись на начинающих, носивших светскую одежду, и тех, кто готовился принять монашество и мог по благословению носить монашеские одеяния

Иногда количество богомолиц в женских монастырях могло равняться числу монахинь и послушниц. Так, в 1902 году в Холмогорском Успенском монастыре проживала 61 богомолица, тогда как монахинь и послушниц было 68 человек. Возможно, это свидетельствует о том, с какой любовью относились северянки к святым обителям. К сожалению, сведений о социальном положении богомолиц, об их числе в других женских монастырях и о том, сколь многие из них впоследствии становились послушницами, нет – поскольку в монастырских послужных списках эти моменты не отмечались. Однако не подлежит сомнению, что некоторые из богомолиц после предварительного искуса, длившегося, возможно, в течение периода от нескольких месяцев до года-двух, пополняли ряды монастырских послушниц. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть причины, по которым женщины и девушки в конце XIX – начале ХХ вв. уходили в монастыри.

Здесь мы опять сталкиваемся с трудностями. Ведь в те времена никто не проводил какого-либо анкетирования среди насельниц монастырей для выяснения причин их ухода из мира. Это сейчас (да иногда и в те времена) светские журналисты и писатели пытаются выявить эти причины и с легкостью делают выводы, будто в монастырь «уходят от неурядиц, бед, с отчаяния, надеясь обрести покой за монастырской стеной» [78]. В результате читатели, наткнувшиеся в газете на очередную статью с такими выводами, делают вывод, что все монашки – это люди, обиженные жизнью. Вдобавок этот миф поддерживают и писатели – от классиков до авторов атеистических поделок давних и недавних времен. Можно вспомнить хотя бы эффектную сцену из романа А. Дюма «Сорок пять», героиня которого, роковая красавица Диана, отомстив за смерть любимого, восклицает: «Дорогу, сударь, дорогу Диане де Меридор, которая направляется в монастырь!» Или историю тургеневской Лизы Калитиной, которая тоже оказалась в монастыре из-за несчастной любви к женатому мужчине.

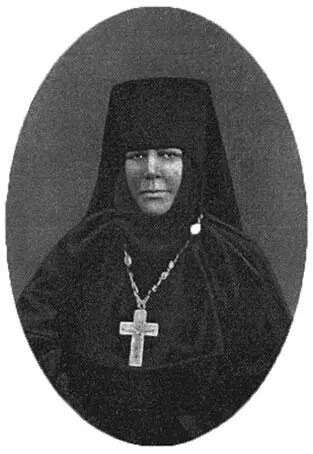

Увы, это только часть правды о том, почему уходили и поныне уходят в монастыри девушки и женщины. Туда шли и идут не только несчастные и обездоленные, но и красивые, и богатые, и счастливые. Такие подвижницы XIX века, как игуменьи Таисия (Солопова) и Арсения (Себрякова), как игуменья Холмогорского монастыря Агния (Архипова) – дворянки, красавицы и умницы, не знавшие горя и лишений. А в наше время прославилась игуменья Ксения (Зайцева), настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря, по профессии журналист. Еще пример – инокиня Наталия, автор современного описания Святой Земли, чья книга «Русский Иерусалим» представляет не что иное, как собрание трогательных писем к любимой маме.

Как видно, всем этим монахиням не хватало для полного счастья чего-то такого, что есть только за монастырскими стенами. Что именно – этого я, незнакомая с жизнью в монастыре, не знаю, поэтому не могу сказать. И бывает, даже им сложно сформулировать точную причину своего ухода в монастырь. Причем намного сложнее, чем тем, кто сделал это «с горя». И я все-таки позволю себе предположить, что наиболее частой причиной ухода в монастыри в XIX веке в православной России являлись искренние и глубокие религиозные убеждения.

Это отчасти подтверждают немногие сохранившиеся свидетельства самих монахинь и послушниц. Например, замечательные «Записки» игуменьи Таисии (Солоповой). Или собранные монахиней Таисией (Карцовой) в книге «Русское православное женское монашество XVII – ХХ вв.» жизнеописания игумений Арсении (Себряковой), Феофании (Готовцовой) и других подвижниц, в основу которых легли воспоминания, а иногда – чудом сохранившиеся письма послушниц. Так, девушка-дворянка Л. Хотинская в письме к о. Иоанну Кронштадтскому, описывая свое годичное пре бывание послушницей в Леушинском монастыре и уход оттуда «по болезни вследствие многих семейных неприятностей», сообщала: «Теперь я вполне здорова и желала бы возобновить свой обет. Я остаюсь верна своему обручению. Меня даль не страшит, могу и в Суру».

Безусловно, решение столичной жительницы и дворянки, к тому же не отличавшейся хорошим здоровьем, отправиться в только что открытый монастырь в отдаленном Пинежском уезде являлось свидетельством ее глубокой веры. Увы, монахини и послушницы редко писали письма или воспоминания, и это – единственный документ подобного рода, имеющий отношение к северным женским монастырям.

В монастыри шли не только несчастные и обездоленные, но и богатые, и счастливые – как, например, дворянка Мария Солопова – будущая игуменья Таисия

Однако косвенным доказательством моей правоты является то, что между приходом богомолицы в монастырь, ее зачислением в монастырскую общину и последующим принятием ею монашеского пострига проходили долгие годы, так что выдержать послушнический искус мог только глубоко верующий человек. Это сейчас из-за нехватки сестер во вновь открывающихся монастырях и послушницами делают быстро, и постригают достаточно рано. Но в те времена, о которых идет речь, все было иначе и намного строже. И, вычисляя сроки между принятием богомолицы в монастырь, ее «приукаживанием» и пострижением, современный человек, пожалуй, может лишь повторить слова иностранца, посетившего Россию в XVI или XVII веке и увидевшего, как истово молятся русские люди: «Да они тут все святые!».

При приеме в монастыри происходил строжайший и длительный отбор, причем он действовал в отношении представительниц всех сословий – от дворянок до бывших крепостных крестьянок

При приеме в монастыри происходил строжайший и длительный отбор, причем он действовал в отношении представительниц всех сословий – от дворянок до бывших крепостных крестьянок. Так, вологодская дворянка Раиса Кубенская, поступившая в Горний Успенский монастырь в 1851 году, в возрасте шестнадцати лет, была «приукажена» – то есть официально приписана к монастырской общине указом консистории, – только шестнадцать лет спустя. И лишь в 1871 году – через двадцать лет после ухода в монастырь! – эта послушница-дворянка стала монахиней Сергией. Монахиня того же монастыря Антония (Рынина) стала послушницей в 1824 году, была «приукажена» в 1868-м, а постриг приняла лишь в 1871-м. Таким образом, она пробыла послушницей сорок четыре года!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: