Евфимия - Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях

- Название:Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83510-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евфимия - Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях краткое содержание

Перед вашим взором пройдет галерея игумений северных женских обителей, сестер милосердия, монастырских воспитанниц. Вы узнаете, кто и почему уходил в монастыри, чем жили сестры, какие искушения подстерегали их внутри монастырских стен.

Тайны монастырей. Жизнь в древних женских обителях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

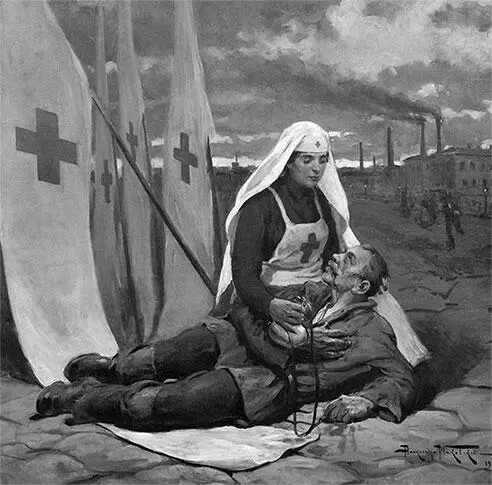

В отряд Красного Креста входило несколько опытных сестер милосердия, которые специально обучались уходу за ранеными и больными, а затем служили во время Русско-турецкой войны в армейских госпиталях и лазаретах

Для того чтобы объективно оценить деятельность сестер Холмогорского монастыря на Мурмане, следует отметить, что заболеваемость среди промысловиков была очень высокой. Ситуация усугублялась еще и тем, что на сотни верст не было ни одной больницы, ни одного фельдшера. При этом на Мурмане ежегодно вспыхивали эпидемии: в 1863 году – скарлатины, в 1864 году – кори, в 1865 году – натуральной оспы, в 1866 году – брюшного тифа. Так что работать на Мурмане в мирное время было не менее тяжело и опасно, чем на фронте. И никто не заставлял холмогорских послушниц рисковать собой. Но они не на словах, а на деле последовали словам Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Ради Христа и нуждающихся в их помощи людей они были готовы вынести любые лишения вплоть до смерти. Около полувека спустя об этой жертвенности замечательно напишет мать Мария (Кузьмина-Караваева):

О Господи, я не отдам врагу

Не только человека, даже камня.

О Имени Твоем я все могу,

О Имени Твоем и смерть легка мне.

Конечно, и мне, и вам, мои читатели, хотелось бы узнать побольше об этих героических сестрах милосердия. Увы, о них не сохранилось почти никаких сведений. Ведь часто случается так, что настоящий подвиг остается незаметным. И всем нам с детства памятно стихотворение С. Маршака о неизвестном парне, спасшем из горящего дома ребенка и скрывшемся от пожарных, милиции и фотографов, желавших прославить и наградить героя. Что же говорить о том, когда люди совершали подвиги ежедневно, годами, да при этом еще будучи монахинями? Но мне все-таки удастся немного рассказать об одной, самой выдающейся из холмогорских сестер милосердия. И я рада, что память о ней не канула и, возможно, теперь не канет в небытие.

Ее звали Наталья Дмитриевна Мефодьева. Она была дочерью священника и поступила в Холмогорский монастырь в августе 1859 года, в возрасте 13 лет. Судя по тому, что Наталья Мефодьева попала в монастырь еще ребенком, она могла быть сиротой. В 1865 году ее зачислили в монастырскую общину в качестве послушницы, а в 1869 году постригли в рясофор с именем Анфисы.

Инокиня Анфиса (или Наталья Мефодьева, как она чаще именовалась в послужных списках даже после малого пострига) была сестрой милосердия и в Русско-турецкую войну, и позднее, на Мурмане. 16 мая 1889 года она была «за уходом больных рыбопромышленников Высочайше награждена Знаком отличия Красного Креста 2-й степени». Как вы помните, случаи, когда рядовых сестер северных монастырей награждали церковными или светскими наградами, можно было, как говорится, перечесть по пальцам одной руки.

Такое случалось лишь трижды: наградили архиерейской грамотой монахиню-сборщицу из Шенкурского монастыря Филарету (Постникову) – напомню, что эта монахиня была профессиональным фотографом; послушницу-учительницу из Горнего Успенского монастыря Е. Немирову; а третьей из награжденных насельниц северных монастырей была Наталья Мефодьева.

Но все-таки история Натальи Мефодьевой – особый случай. И никогда ни до, ни после нее ни одна монахиня из Архангельской или Вологодской епархии не была удостоена правительственной награды за медицинскую деятельность. Дальнейшая судьба Натальи Мефодьевой неизвестна – после 1889 года ее имя исчезает из монастырских послужных списков…

Завершая рассказ о сестрах милосердия из северных монастырей, скажу еще вот о чем. Как помнит читатель, во время Русско-турецкой войны Синод хотя и издал указ о привлечении монахинь и послушниц к уходу за ранеными, выполнение его было желательным, но все-таки необязательным. Настоятельницы монастырей имели полное право отказаться это сделать, обосновав свой отказ различными уважительными причинами. Мало ли у них было своих проблем, чтобы заниматься еще и «чужими»? И никто бы не наказал их за это. И все-таки игуменьи Холмогорского и Горнего Успенского монастырей Ангелина (Соколова) и Арсения (Болтина) не отмежевались от проблем своего народа под предлогом монашеского отречения и благословили своих послушниц ради служения ближним на время отправиться в мир.

Это было достаточно смелым для того времени шагом и многое говорило о них самих. Ведь даже в 1911 году, то есть спустя почти полвека после Русско-турецкой войны, когда Российским обществом Красного Креста и Святейшим Синодом снова обсуждался вопрос о возможности создания отрядов сестер милосердия из монахинь и послушниц женских обителей, находились люди, считавшие это недопустимым и выступавшие против этого.

Так, 11 марта 1911 года в Синод поступило «воззвание в защиту монашествующих дев и вдовиц» из московского Высоко-Петровского монастыря от некоего отца монархиста Михаила Бочарникова с эпиграфом следующего содержания: «Иисус Христос сказал о двух сестрах Марфе и Марии: Марфо, печешися о мнозе, Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея». Автор сего истеричного «воззвания» доказывал, что привлечение монахинь и послушниц к работе во фронтовых госпиталях будет «сугубым грехом». Вот один из «аргументов» явно полуграмотного «отца монархиста»: « Если в монастыре много праздного время, то можно дать дело им в стенах святой обители, но не на поле брани, священное лицо оружие не носит, так и монастырские девы и вдовицы ».

Разумеется, в Синоде с «воззванием» поступили разумно – его «положили под сукно», и оно на многие десятилетия опочило среди других дел синодальной канцелярии, так что благополучно пережило и автора, и канцелярию Синода, и сам Синод, и все войны и революции, пока не очутилось в архиве среди множества других дел, интересных, а иногда и до смешного курьезных… Тем не менее, если даже в 1911 году оспаривалась необходимость участия монахинь и послушниц в работе отрядов сестер милосердия, инициатива северных монахинь в этом служении приобретает особо важное значение.

Еще одной распространенной формой благотворительной деятельности северных женских обителей было призрение престарелых, больных и сирот. Полагаю, что при этих словах читателю пришло на ум слово «богадельня» или больница, выполнявшая функции богадельни. Однако поспешу разочаровать его – богадельни имели лишь немногие женские монастыри. В Архангельской епархии, она, вероятно, имелась только в Холмогорском Успенском монастыре. О ее наличии известно из рапорта в консисторию игуменьи Серафимы (Варфоломеевой), составленного ею в апреле 1891 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: