Юрий Овсянников - Ради братий своих… (Иван Федоров)

- Название:Ради братий своих… (Иван Федоров)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Овсянников - Ради братий своих… (Иван Федоров) краткое содержание

Ради братий своих… (Иван Федоров) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поворот судьбы

тром первого вторника февраля 1575 года черный вестник городского суда вновь постучался в двери дома Ивана Федорова. Печатника из Москвы вызывали в суд по требованию кредиторов. Истек срок выплаты взятых в долг денег и процентов с них.

тром первого вторника февраля 1575 года черный вестник городского суда вновь постучался в двери дома Ивана Федорова. Печатника из Москвы вызывали в суд по требованию кредиторов. Истек срок выплаты взятых в долг денег и процентов с них.

Федоров знал, что час этот настанет, но старался не думать о нем. Забирая деньги в долг, он возлагал все надежды на «Букварь». Сотни дешевых «Букварей» должны были принести деньги для расплаты с долгами и для новой работы. Порой вечерами даже подсчитывал на бумажных клочках, сколько ему останется для печатания будущей книги.

Считать считал, да, видать, просчитался. Купцы смотрели на «Букварь» с усмешкой. Не хотели торговать новой федоровской книгой.

Кто отказывался вежливо, а кто и с издевкой:

— По-твоему, грамотный холоп податей больше платить будет?

А один нашелся, так тот прямо с затаенной злостью сказал:

— Не те книги печатаешь. Какой же это язык — славянский? Ты бы, мастер, лучше на латинском печатал, тогда и слава, и почет будут…

Пришлось снова обращаться за помощью к православным священникам, к простому люду, к тем, с кого дорого не возьмешь, но для кого букварь — последняя надежда вывести детей в люди. Денег собралось меньше, чем подсчитывал на бумажных клочках. Рухнули все расчеты Федорова.

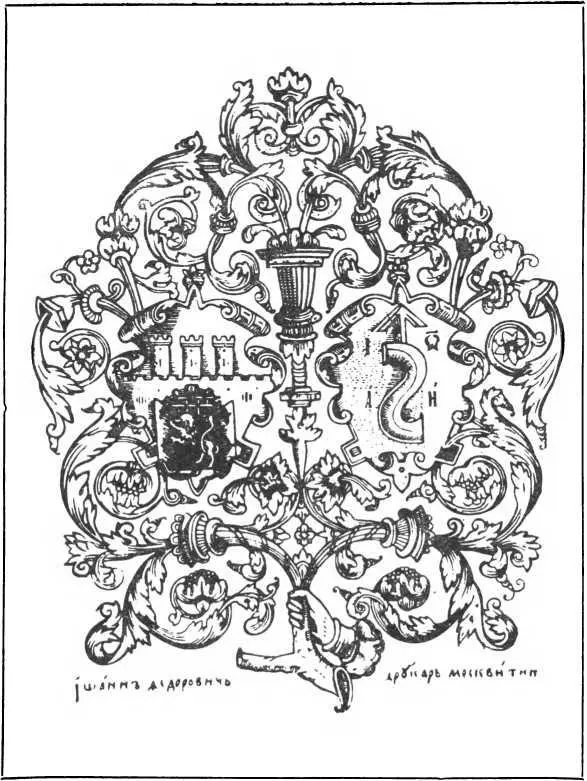

Герб города Львова и Ивана Федорова на последнем листе «Апостола» 1574 года.

Бросился Федоров к соседям, знакомым, к торговцам бумагой. Может, они дадут хоть сколько-нибудь в долг. Ему бы, Федорову, рассчитаться сейчас, а потом он напечатает новые книги и расплатится со всеми, даже проценты даст… Но знакомые отворачивались, а торговцы грубо отказывали.

Федоров пошел к сыну. После долгого шушуканья с женой в соседней комнате Ваня вынес сто золотых.

— Больше нету, отец. Мне ведь о чести своей мастерской теперь думать надо, — и, глядя куда-то в угол, продолжал: — Хотел я еще, отец, с тобой поговорить. Может, и правда тебе для денег одну, две латинские книги напечатать…

И сразу стало неуютно в этом чистеньком, пахнущем спокойствием доме. Захотелось быстрее уйти. Он сдержался, пожелал молодым благополучия и заторопился на улицу.

Мимо шли люди, бегали взапуски ребятишки, тянулись возы с базара, кто-то поздоровался с печатником, а он не заметил, погруженный в тяжелые раздумья: «Сын, родной сын, не понял… Теперь конец… Вокруг сговор, страшный сговор…»

Неожиданно объявился шустрый Сашка, исчезнувший было недели три назад. Вежливый такой, веселый…

— Не горюй, мастер. Уломал батя заимодавцев. Не будет суда, и позора не будет. Сколько сможешь, сейчас отдашь, а остальные потом. Правда, придется закрыть сейчас печатню, пока всех денег не отдашь. Да ты не печалься, мастер. Все здесь в сохранности будет. Я сам смотреть буду. На меня положись, уж я никому ничего тронуть не дам. Я тебе человек верный. Глядишь, и придумаем что-нибудь…

Закрыть печатню? Больше не было сил ни спорить, ни бороться. Да и с кем бороться? Накинули ему на шею жестокую денежную петлю и затянули…

В один из таких горьких дней, когда казалось, что и жить на свете больше незачем, у домика Федорова остановилась карета, запряженная четверкой. Уверенно переступая, в дом вошел коренастый вельможа лет сорока. Вежливо поздоровался. Чувствовалось, что гость привык повелевать и говорить сам, а не слушать других.

Федоров узнал вельможу: князь Константин Острожский. Когда-то он приезжал в Заблудов к гетману Ходкевичу. Тогда они вместе стояли против объединения Литвы с Польшей. Князь начал так, будто уже продолжил давно начатый разговор:

— Собирайся в дорогу, мастер. Решил я открыть у себя типографию. Напечатаешь Библию на русском языке…

Воистину справедлива поговорка — «сеющий слезы радость познает». Через три дня печатник Иван Федоров выехал в имение князя Константина Острожского.

Изданием «Букваря» Иван Федоров сразу поставил себя в один ряд с крупнейшими европейскими просветителями. Не мечтая о славе, о признательности современников и потомков, невзирая на лишения и трудности, он шел к своей цели по заранее обдуманному пути.

Если расставить по возрастающей сложности чтения и по ступеням обучения грамоте выходившие во второй половине XVI столетия печатные книги, то получится такой ряд: «Букварь» — Часовник — Псалтырь — Евангелие — «Апостол» — Библия.

В каком же порядке выпускает книги Иван Федоров? В 1564 году — «Апостол», в 1565 году — Часовник, в 1569 году — Евангелие, в 1570 году — Псалтырь, в 1574 году — «Апостол» и в том же году — «Букварь». Таким образом, получается, что Федоров поочередно печатает сложную книгу для людей грамотных, образованных и следом — книгу для малограмотных, для тех, кто стремится к образованию, кто хочет научиться грамоте. В этом есть своя цель, своя просветительская программа. Мало того, он не просто в определенном порядке издает книги. Для каждой Федоров пишет отдельное послесловие с рассказом о происхождении печатного дела на Руси или о пользе книжного чтения и данной книги, в частности. «Букварь» — вершина просветительной деятельности Федорова и новая глава в истории русской культуры.

О том, что первый русский «Букварь» был напечатан во Львове в 1574 году, стало известно только в 1954 году. Через триста восемьдесят лет после издания «Букваря» единственный пока известный экземпляр был приобретен библиотекой Гарвардского университета США.

Как установили советские исследователи, в основу «Букваря», видимо, легла существовавшая на Руси в рукописях «Книга глаголемая буквы».

Может возникнуть естественный вопрос: «Почему же так поздно узнали мы о такой важной работе Федорова?» А ответ очень прост. «Буквари» и Часовники были учебниками, по которым учились несколько поколений. В результате книги приходили в негодный вид и их выбрасывали, как выбрасываем мы порой старый, уже негодный учебник. Не случайно из известных нам напечатанных до 1652 года на русском языке шестнадцати «Букварей» девять пока даже не обнаружено в наших книгохранилищах.

Не исключено также, что часть экземпляров первого «Букваря» была впоследствии уничтожена самими владельцами во имя сохранения собственного покоя и даже жизни. Ведь знание русского языка и исполнение русских церковных обрядов не поощрялось ни польским королем, ни польскими помещиками, ни верными слугами католической церкви — иезуитами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: