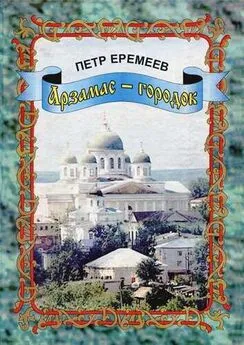

Петр Еремеев - Ярем Господень

- Название:Ярем Господень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арзамаскомплектавтоматика

- Год:2000

- Город:Арзамас

- ISBN:5-7269-0068-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Еремеев - Ярем Господень краткое содержание

Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написана прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века.

Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества..

Ярем Господень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В жданный канун Ивана Купали забегали красносельские девки из калитки в калитку, из ворот в ворота, зашептались, зашушукались — начался сговор, как завтра ладить, в лугах гуляти.

Земля слухом полнится: сказывали преж, что в иных-то местах купальская ночь, а падает она на самую летнюю теплынь растворную, зело шумна, греховна даже. А по обычаю села Красного «купальни» начинаются едва ли не с первого воскресения после Пасхи, как ведро стоит, и продолжаются до остужения речной воды.

Больше-то в светлые летние ночи молодые пели песни за селом у Тёши. До утра какие-то отрешённые ходили — одни большим, другие малым уличным сбором и без устали тянули протяжные проголосные песни. Засидевшиеся допоздна старики на прикалиточных лавочках, бывало, седыми головами качали: это сколько же песен звенит, живёт в народе русском, ведь вот до восхода солнца девьи голоса. Вот тебе и неволя барская, разные там крепости и утеснения. Не-ет, душу-то божью не утеснишь!

Чем дорожило красносельское девьё, что соблюдали со времен дедичей в благодатное летошно время, которое два-то раза в году не цветет… Семик после Пасхи на седьмой неделе, в четверг перед Троицей. В этот день девки судьбу свою пытали: венки плели, вети на берёзах заламывали и загадывали — если к воскресенью, к Троице, завянет та ветка заломанная, замуж в этом году выйдешь…

В Троицын день надевали лучшие сарафаны, а у иных они пошиты из дорогой китайки, тафты, лудани и камки, сходились на лугу, тут составлялся общий хоровод, и пели девки с припевом «ио, ио», а к этому ещё и добавляли «пок, пок, моё сердечко». Расходились по домам опять же на свету.

Где девки, там и парни. В эту «страшную» купальскую ночь, в эту древнюю встречу лета, разжигали они близ Тёши жаркие костры и с дикими глазами прыгали через огонь, а возвращались в село со свистом самодельных липовых дудок.

… Был тайный сговор, где-то среди ночи Улинька крадучись поотстала от подруг-песельниц, да и прибежала к Тёше, к старой раскидистой ветле, что тихо подрёмывала над тёмной парной водой. Тут, на самом бережке, на сухом мелком прутовье, на траве сушёной, где Иваша частенько рыбу удил, они и присели: Улинька, уставшая от долгой ходьбы с девками, а Иваша от тягостного ожидания.

Уже ночь в своей таинственной, завораживающей сутеми на исходе, уже затеплилось малость на востоке, а они, прильнув друг к другу, почти молча сидели, счастливые, близкие душами, согласные в редких словах. А зачем оно, многословье! Кто истинно любит, тот не бренчит о любви.

Без умолку кричали в приречных лугах — там, за Тёшей, перепела и коростели, а ближе выгонная луговина затягивалась лёгким туманцем и устилалась душевными песнями: песни то взлетали вверх, то стихали, опадали в росные травы, чтобы взорваться смехом, девичьим разноголосьем и весёлыми криками парней, растерявших к утру обычную степенность.

… Он распустил её косу — волна светлых волос рассыпалась и ровно успокоилась на белизне её расшитой рубахи с широкими рукавами.

— Вот так, согрева моя сердечная…

Девушка недоуменно взглянула, а когда Иваша подал ей красивую ярославскую ленту, она вся вспыхнула, благодарная, опять прильнула к его широкому плечу.

— Обавник, [3] Обавник — чародей, очарователь.

сладимый мой…

— Ладушка, сватов пришлю, свадьба чтоб на Казанскую.

— Ждать буду тово денёчка, любый мой…

Её глаза опять вспыхнули открытым счастьем.

А не знали, не ведали в занимавшееся, мягкое светом утро Иваша с Улинькой, что эта купальская ночь после на всю жизнь останется для них особой радостью и печалью. Где-то в августовскую пору, нежданно-негаданно, по слову барина, затребован был кузнец Олекся Железнов всем домом в подмосковную усадьбу, где и определили его к тому же ковальному ремеслу. Приказано было ехать немешкотно.

Увезли Улиньку, отняли у Иваши ластовицу весёлую.

Не выпало и попрощаться, может, зарок дать. Красносельские мужики накануне снарядили обоз с кошмовальным товаром на Макарьевскую ярмонку и уже не в первый раз тот товар доверили грамотному, бывалому причетнику сельской церкви Фёдору Попову. Он принимал от нижегородского скупщика расчёт, а по приезде, глядя в записи, кто сколько отправлял кошем — рассчитывался с шабрами.

Надо же, напросился Иваша с родителем. Давно наслушался от него о Макарьевском монастыре, о самой ярмонке, о Нове-граде, древнем кремле каменном, об Оке с Волгою, что сошлись у Дятловых гор, и упросил отца взять с собой.

Съездили ладно, а вернулись в село — молча подала мать расшитое полотенце и заплакала.

— Как Ульянушка вот тут, на лавке, убивалась, как слезами, горюша, уливалась… Сидим, обе ревьмя ревём. Это она тебе утиральник к свадьбе приготовила, расшит-от как…

Ушёл Иваша в сенник едва не со слезой. После, тёплой ночью, объявился у старой приречной ветлы и горько поплакался о потере желанной и самому себе, и всему миру… Занемел с той поры паренёк. Как-то разом осунулся и ходил с нездешними глазами, говорил с родителями мало. Только больше стал усердствовать в домашней и уличной работе, да в сельской церкви.

Всё ждал весточки от Улиньки — год ждал! Дождался. Приехал однажды из подмосковного села барина староста и между прочим объявил Фёдору Степановичу: волею господина выдана Ульяна за барского кучера…

Как-то родитель выравнивал скобелем новое окосево, а Иваша топор точил. Кончив работу, сели на крыльцо. Вытирая рукавом холщовой рубахи пот с лица, отец твёрдо сказал:

— Знать, не суждено тебе. Не кручинься шибко-то, смиряйся… Всякую долю Бог посылает испытанием. Прими это и не стенай: грех! Эх, волюшка, долюшка ты мужицкая!

И тяжко вздохнул Фёдор Степанович.

Поворот лестницы, жёсткий зимний скрип ступеней — легко, окрылённо взбежал наверх. Голуби, что сидели на перилах последнего пролёта, поначалу дружно поворчали, но тут же узнали, успокоенно зауркали, ближний сизарь поморгал оранжевым глазом и вытянул шею: не принёс ли звонарь сухих хлебных крошек, а то плотной крупки…

Голуби, как всегда, шумно взлетели, Иваша перекрестился, взялся за верёвку большого колокола, упёрся левой ногой в шершавую, избитую сапогами половицу и начал раскачивать язык. Тот послушно, всё ближе прикачивался к округлому отвесу колокольной меди и наконец коротко и сильно ударил. И тотчас густым навальным звоном властно распёрло этот верхний застоявшийся холод, паренька обдало ледяной волной, и следом над засинелыми снегами поплыл на все четыре стороны света мягкий вечерний благовест.

Здесь, на колокольне, Иваша всегда чувствовал себя каким-то особенным, вознесенным, свободным от многого земного. И в студеный ли зимний день, в час ли бурного обвального весеннего дождя, а то в томительно тёплый летний час, наконец в ненастное осеннее утро или вечер — всегда его манила высота, эта необъятная дорога вверх к мыслимой святости…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: