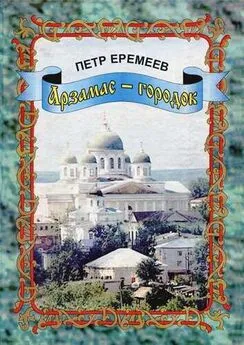

Петр Еремеев - Ярем Господень

- Название:Ярем Господень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арзамаскомплектавтоматика

- Год:2000

- Город:Арзамас

- ISBN:5-7269-0068-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Еремеев - Ярем Господень краткое содержание

Повествование «Ярем Господень» — это и трудная судьба основателя обители иеросхимонаха Иоанна, что родился в селе Красном Арзамасского уезда. Книга, написана прекрасным русским языком, на какой теперь не очень-то щедра наша словесность. Кроме тщательно выписанной и раскрытой личности подвижника церкви, перед читателем проходят императорствующие персоны, деятели в истории православия и раскола, отечественной истории, известные лица арзамасского прошлого конца XVII — первой половины XVIII века.

Книга несет в себе энергию добра, издание ее праведно и честно послужит великому делу духовного возрождения Отечества..

Ярем Господень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тепло попрощались, оба — уж невольно, подумали: доведется ли свидеться…

Накануне отъезда из Красного, уже вечером, взошел на колокольню и удивился своей теперешней слабости. А как легко взлетал он, бывало, по истертым ступенькам деревянной лестницы на третий ярус — будто кто возносил на крыльях!

Все так же с сухим треском крыльев рвали приглушенную синь неба сизые воркуны, и опять недвижимые облака висели над родным краем. В красивом уборе лежала внизу упокоенная сентябрьская земля: направо поля до горизонта, а налево зеленая луговина над Тешей, и далее, за речкой, притихшие осенние леса, рыжая горбушка Высокой горы…

Посидел на узенькой лавочке звонаря почти до темноты. А потом, уйдя в прошлое, медленно зашагал к Теше. Речка как-то долго не угадывалась, и уже Иоанн стал сомневаться: куда же зашел, старый? Ага, вот темная полоса сухой осенней осоки… Пахнуло тяжелой сыростью воды. Где же памятная ветла — та самая?! Его торопило знакомое, еще не угасшее, оказывается, душевное томление, притаенное радостно-заманное… Он пошел направо, но той давней его скрытни не было! Ведь тогда, в ту ночь… ветви, густая листва славно укрыли его с Улинькой. Какое великое таинство купальской ночи объяло их…

Старик в черной рясе едва не упал в скором шаге, а когда пригляделся — увидел лишь избитый скотом низенький пенек, ободранный, давно почерневший… Вот что осталось от тихого поверенного свидетеля его первой, давней-давней чистой любви… Монах сел у знакомого омутка, глядел на слабое мерцание воды в черных берегах, на далекий отгоревший закат, на потемневшие расплывчатые дали и мерцание редких огней в селе. Он был готов заплакать от внезапной жалости к себе за несбывшееся когда-то, но и от тихой радости, что его чистая юная любовь к девушке обратилась потом непреходящей любовью к Богу и никогда уже не оставляла его.

Не сразу, но вернулся в мыслях о себе и, прозревая о будущем, сказал: теперь готов к тому, что будет — все в руце Божьей! Он сказал это и разом успокоился, и медленными стариковскими шагами побрел к дому сестры.

На подходе к селу подумалось: а хорошо бы посадить весной у Теши, на том же месте, молодой ветельный колышек — приживется! Накажу Кате — она поймет. После будут каждый год пьянящие купальские ночи и кто-то из влюбленных уж обязательно найдет свою упрятку под пышной ветлой…

Екатерина знала куда и зачем ее брат и в этот его приезд ходил поздним вечером. Она тяжело вздохнула по-женски, но не пожалела Иоанна: он в ангельском чине, он выше ее человеческой жалости…

Объявилась нужда съездить в городок Темников: старая барыня обещала монастырю доброхотную лепту. Сильно занедужилось, вскинулась болезнь «зовомая» — дальше Иоанн не разобрал чужестранное слово, и вот с оказией передала просьбу немешкотно приехать за вкладом на вечный помин родителей и «нас грешных с благоверным супругом»…

Иоанн тотчас распорядился запрячь конька, взял молодого дюжего послушника и, благословясь, съехал со двора пустыни.

…Они возвращались уже обратно.

Стоял студеный октябрь, но в гуще леса еще чуток держалось летнее боровое тепло, даже слышался запах листовой прели. Верховой ветер бросал на дорогу сухие сосновые, иглы, кой-где невысохшие лужи, усеянные наносной листвой, теми же иглами и оправленные синью отраженного неба смотрелись причудливыми коврами.

Давно уж Иоанн стал уставать от дорог, а дорог этих выпало на его долю немало. Прежде, смолоду и охотило посмотреть на мир, на людское страдование в разных там градах и весях, теперь же в старости, когда поизбылось некогда устойчивое любопытство, к тяготам долгих путевых вёрст добавились непростые размышления о судьбах мира, о бесконечности и разнообразии людских путей на земле.

Это озирание на дальнее и ближнее прошлое неизменно вызывало тревожную заботу за будущее России.

Печально, что каждое новое поколение людей оставляет после себя мир духовно несовершенным. Но, наверное, в этом и есть высший Промысел Божий: всяк народившийся на земле и купно все человеки сообща, в свой черёд, должны много потрудиться над совершенствованием своей собственной души и мирской жизни. Знать, это и есть особый сокровенный смысл для землян в бесконечном ходе времени.

На путях и перепутьях человеческих немало возвышается и сияет имён тех, кто утверждал своим бытием святость Божьих заповедей. И в этом длинном перечёте святых он, Иоанн, видит имя и Никона — вся вторая половина прошлого века и треть нынешнего полны силой высокого творения этого патриарха, который не только свято возмечтал, но и горячо, неуступчиво принялся за трудный, но и радостный труд насаждения земного рая на родной земле. Патриарх, повседневно носивший железные вериги на теле, радел, трудился на величие России. Жаль, мало дал ему царь Алексей Михайлович до опалы времени на те великие труды. Россия, по мысли Никона и по словам тех немногих, кто был близок к патриарху, должна стать Ноевым Ковчегом для вселенского православия. Вот почему Никон и начал строить в Подмосковье ярким символом обетованную Новую Палестину, на которой поднялись монастыри Иверский Валдайский, Кийский Крестный и на особицу Воскресенский Ново-Иерусалимский. Третий Рим в России — десно, радостно! Воссиявшая православная благодать — так ведь в прошедшем еще пятидесятом году Арсений Суханов провещал миру. И этот великий замысел патриарха был принят от Москвы и до последней избы пахотника! Как же славно мыслилось Никону: свою Палестину он строил десятицу лет, а в ней определял Иордан, Назарет, Вифлеем, Капернаум, Раму, Вифанию, Фавор, Ермон, Елеон и Гефсиманский сад — все святые места, освященные Христом! А в Ново-Иерусалимском монастыре — Воскресенский собор — это подобие храма Гроба Господня в подлинном Иерусалиме с Голгофою и Гробом Спасителя… Это ведь устроялся образ обетованной Палестины, Нового Иерусалима на российской земле… Глубоко, сокровенно прозревал великий Никон в заботе о грядущем величии и славе Отечества — сим он и остается на святых скрижалях наших… [76]

Проехали от городка уже верст девять-десять, как открылась справа давняя вырубка с густым березовым подростом, редким ярко-зеленым соснячком, среди которого могуче возвышался старый дуб с черными раскидистыми сучьями.

Как-то неожиданно громко в застоявшейся осенней тишине раздалось резкое карканье ворона. Пригляделись: птица как бы ждала саровцев, изгибала, тянула к ним шею, будто кто душил ее — кричала только для них: вещала с каким-то зловещим хриплым надрывом.

Послушник торопливо перекрестился и запахнул свою грубую сермягу. Не умолчал:

— Пронеси, Господи!

Иоанн очнулся от своих теперь постоянно невеселых мыслей и успокоил младшего:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: