Георгий Караев - Загадка Чудского озера

- Название:Загадка Чудского озера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Караев - Загадка Чудского озера краткое содержание

Загадка Чудского озера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пришлось поверить, что действительно прошел смерч.

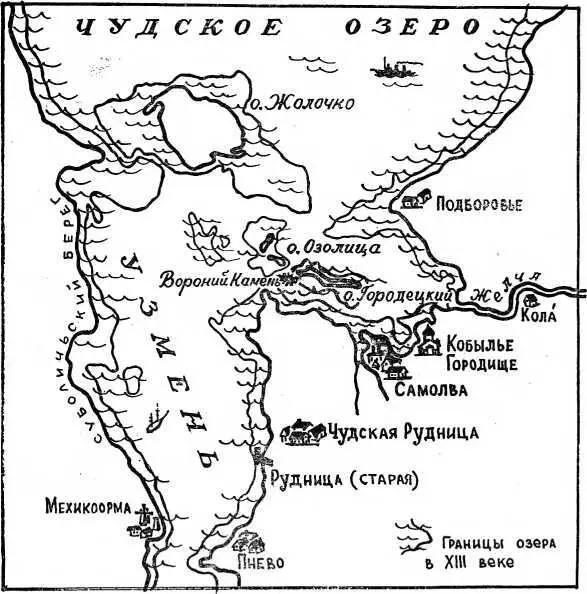

Дни проходили в напряженной работе. Особенно доставалось гидрологам, они от утренней зари до вечерней оставались на озере, обедали сухим пайком и возвращались в Самолву, только чтобы переночевать. Водолазы продолжали обследование кладки на дне Больших Ворот и дна озера на участке сиговицы. Обнаруженная Плакущим кладка оказалась не кладкой, а скорее искусственным нагромождением камней-известняков, валунов, глыб песчаника. Оно примыкало одним своим концом к находившемуся на дне громадному плоскому возвышению из плотного песчаника и от него тянулось в сторону острова Вороньего, уходя под песчаные наносы. Чтобы определить назначение этого сооружения, необходимо было произвести подводные раскопки, на что у экспедиции не было ни времени, ни необходимых технических средств. Прояснилось одно: Паклар принял именно эту кладку за остатки укрепления.

По вечерам продолжали расспрашивать жителей Самолвы и соседних деревень. Все подтверждали, что наступление озерных вод — явление постоянное, что оно продолжается уже много веков. Рассказывали о затоплениях деревень и покосов, образовании промоев и островов…

Как-то под вечер пришел 86-летний Николай Ксенофонтович Ксенофонтов из Кобыльего Городища. Крепкий, плотного сложения старик с окладистой густой бородой отлично помнил все слышанные за долгую жизнь рассказы. Был дома и Алексей Леонтьевич Салов. Уселись на завалинке в маленьком палисадничке, густо заросшем кустами сирени. Зашла речь о Ледовом побоище и о месте, где оно могло произойти.

— Вот в летописи сказано, что гнали рыцарей на семь верст до Суболичьского берега, а где такой берег может быть?

— Не знаем, — сказал, подумав, Николай Ксенофонтович. — Не приходилось слышать.

— А по-моему, так выходит, — сказал Алексей Леонтьевич. — По весне, как ледоход кончится, вдоль эстонского берега мелкая такая рыбешка идет. На манер окушка она. По-нашему сущик зовется, а по-эстонски субаль, или собуль. Так, говорят, от этой самой рыбки и берег прозвание заимел.

— А где же этот берег?

— Да вот, напротив, за озером. Тут семь верст верно будет… С лишком.

— А вспоминается, слышал я, когда в Руднице был, что берег-то этот от другого свое название берет, — сказал Николай Ксенофонтович. — В старину говорили, леса дремучие тут росли. Так вот в лесах этих там, за озером, соболь водился. От него и берег прозвали.

В том и другом случае выходило, как об этом писал и Паклар, что Суболичьским берегом древней Узмени назывался западный берег теперешнего Теплого озера в его наиболее широкой северной части.

Это было очень важно установить, так как сокращало площадь поисков. Становилось все более очевидным, если исходить из летописных текстов, что Ледовое побоище происходило где-то у восточного берега Теплого озера между Подборовским мысом на севере и древней Чудской Рудницей на юге. Именно здесь. Теплое озеро достигало в ширину семи верст ледяной поверхности, тут была сиговица, на слабом льду которой могли проваливаться и тонуть ливонцы, здесь же западный берег Узмени назывался в те времена Суболичьским. Но для окончательного решения необходимо было найти Вороний Камень.

Тщетно ГК-201 вновь и вновь обходил Подборовский рог, как здесь часто называют Подборовский мыс, острова Станок и Лежница, мыс Сиговец. Ни малейших признаков большой гранитной скалы, какой представлялся Вороний Камень, нигде не было. Всюду лишь низменные, полузатопленные озерными водами берега.

— Куда же мог он деваться? — в который уже раз интересовались участники экспедиции.

— Нет тут ничего подходящего. Придется, верно, опять к тому камню возвращаться, что подорван, — несколько растерянно отвечал Иосиф Андреевич.

И катер шел к месту, где лежал на дне расколотый взрывом валун.

Опять и опять прикидывали все «за» и «против».

— Если отбросить предание о том, что Александр руководил битвой с Вороньего Камня, можно ли считать его ориентиром просто потому, что нигде в этих местах не было другого такого большого валуна?

— Как будто можно. На всем Теплом озере другого такого валуна нигде нет.

— Допустим, что отсюда до Суболичьского берега расстояние вполне подходит под летописные семь верст. Согласимся и с тем, что принять бой непосредственно у этого камня было выгодно потому, что в случае поражения войско могло отступить по замерзшей реке Желче к Новгороду.

— Это всё «за». А «против»?

— Как могло прейти сюда ливонское рыцарское войско, когда на его пути находилась сиговица? Как могли преследовать врага «по леду», когда дорогу преграждала Озолица? Нет, на этом месте не могло произойти Ледовое побоище.

— Но где же тогда? Ведь другого места нет!

— Другого места нет… Пока нет.

Шли дни безуспешных поисков. До конца практики студентов-гидрологов оставалось немного времени. Однажды они пригласили всех участников экспедиции, чтобы показать проделанную ими работу.

Собрались на бревнах у школы. К большому квадратному куску фанеры кнопками был прикреплен лист ватмана. На нем черным и красным были нанесены нынешние очертания Теплого озера и древняя Узмень.

Теплое озеро. Узмень.

— Это, конечно, только первые результаты, — сказала, немного смущаясь, Таня Тюлина.

Оказалось, что остров Городецкий в прошлом был гораздо больше, чем теперь. Он вместе с Вороньим островом составлял одно целое. Это показала съемка по изобате [6] Изобаты — линии на карте, соединяющие точки равных глубин водных бассейнов.

— минус три метра. Не исключалась возможность того, что в далеком прошлом это был полуостров с обширными лугами. Ко времени Ледового побоища остров Городецкий уже отделился от материка и образовался тот глубокий залив, на берегу которого позднее был построен Новый Городец. Теперь это место зовется Кобыльим Городищем, — очевидно, от речки Кобылки, впадающей здесь в озеро.

— Позвольте, по-вашему, устье Желчи было значительно западнее, чем теперь?

— Да. И не только Желчи, но и Самоловки, — ответила Лида Егудина, чертившая схему вместе с Наташей Смирновой.

— Но тогда валун Паклара находился даже не на самом берегу, а значительно дальше, в лесу?

По схеме злополучный валун находился далеко от Узмени и от Больших Ворот, где-то около берега Желчи, И видеть его могли в лучшем случае лишь те, кто двигался по Желче.

— Значит, еще одно против того, чтобы считать его летописным Вороньим Камнем.

Интересно выглядела и та часть схемы, где находился древний Жолочек. Подобно острову Городецкому, в далеком прошлом он был полуостровом. Впрочем, ко времени Ледового побоища он, вероятно, уже был отделен от материка узким промоем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)

![Георгий Реймерс - Загадка впадины Лао. Соната-фантазия [повести]](/books/1066174/georgij-rejmers-zagadka-vpadiny-lao-sonata.webp)

![Георгий Караев - Путём Александра Невского [Повесть]](/books/1068737/georgij-karaev-putem-aleksandra-nevskogo-povest.webp)