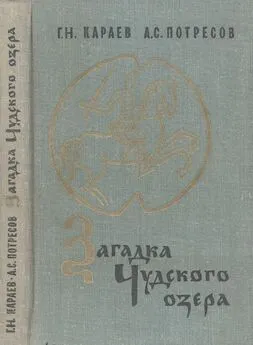

Георгий Караев - Загадка Чудского озера

- Название:Загадка Чудского озера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Караев - Загадка Чудского озера краткое содержание

Загадка Чудского озера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Старые Гривк иназывается теперь это место, — добавил Иосиф Андреевич.

— Если есть Старые Гривки, то могут где-нибудь быть и Новые?

— Нет, о Новых не приходилось слышать.

— А на озере сегодня очередная неудача. Опять ничего не обнаружили.

— Не унывайте, — отозвался Раппопорт, — при археологических изысканиях и не так еще бывает. Иногда годами ищем. Совсем уж отчаемся, а потом вдруг находим именно то звено, которое искали. И все становится на свое место. Так, я уверен, и с Вороньим Камнем будет…

Караев и Раппопорт.

Разговаривая, они прошли через деревню и подошли к школе. Два класса ее заняли гидрологи и студенты филологического факультета Ленинградского университета. Учительскую комнату превратили в свою базу аквалангисты. В небольшой комнате влево от входа поместились летчики. Команда водолазов устроилась в стоящем поблизости отдельном небольшом домике-интернате, в котором зимой живут школьники из отдаленных деревень.

Вечерами около школы всегда бывало оживленно. Потолковать с участниками экспедиции, взглянуть на автоамфибии, которыми снабдил экспедицию Псковский ДОСААФ, посмотреть поближе на акваланги, потрогать рукой вертолет, стоящий на деревенском футбольном поле, превращенном в аэродром, приходили и самолвовские ребятишки и взрослые. Особенно интересовались всем старики, которые порой за всю свою жизнь никуда, кроме как в Мехикоорму или, на крайний случай, в Тарту, не выезжали. Иногда тут же завязывались оживленные беседы, в них участники экспедиции черпали много интересного.

Так было и на этот раз.

— Ну, как в Колу съездили? — сразу же спросил Алексей Леонтьевич Салов.

— Хорошо, — ответил Раппопорт. — Старинная у вас эта деревня. Еще Александра Невского помнит.

— У нас есть деревни и постарше, — сказал подошедший Павел Никитич Яхнов. — Вот взять, к примеру, деревню Раскопель, что у Лахтинского залива, так та чуть что не со времен каменного века там стоит…

— А откуда это известно?

— Экспедиция там была, говорят. Раскопки делали. Каменный топор нашли.

— Интересно было бы посмотреть те места…

В это время подошла группа студентов-филологов.

— Мы закончили сбор материалов в деревнях, — сообщила Галя Шестерикова.

— И везде спрашивали, что помнят старики о Ледовом побоище?

— Да, и обязательно спрашивали, что могут они сказать о месте битвы.

— Указали они места?

— Указали. Очень интересно получается. Мы с Ингой даже схему составили.

— Вы не очень устали?

— Нет, ничего…

— Ну тогда забирайте с собой Ингу и со всеми материалами приходите в штаб. Вы с нами, Павел Александрович?

— Непременно.

— И я тоже, коли позволите, — проговорил Кривенко.

Изба Саловых была рядом.

Разместились вокруг стоявшего в середине комнаты стола. Для тех, кому не хватило стульев, Дарья Семеновна принесла скамейку.

Этот дед все знает.

— Вот, смотрите, — сказала Галя, развертывая на столе лист бумаги. — Вот здесь Самолва, а это деревни, которые мы обследовали.

— Ого, да у вас тут обследованы все деревни от Подолешья до Пнево и даже до Верховья!

— Да. И вот что замечательно. Всюду, где только могли назвать место Ледового побоища, все указывают на здешние места. Вот смотрите:

— деревня Подолешье — Николай Васильевич Васильев ответил на наш вопрос так: «Битва была у Вороньего огорка на Воротах, там, где будка госпароходства и маяки стоят»;

— деревня Рудница — Иван Димитриевич Журов сказал: «Бой происходил у Вороньего Камня, что у острова Сиговец», а Федор Николаевич Романов из той же деревни: «Ледовое побоище было между Вороньим Камнем, что около острова Сиговец, и Изменкой», то есть современной деревней Мехикоормой;

— деревня Казаковцы — Федор Васильевич Брасов: «Бой был сразу за Самолвой, у Узмени»;

— деревня Пнево — Иван Николаевич Сведцов: «Бой Александра Невского происходил у Воронея Камени, который находится на север от Пнево, в промое»;

— деревня Верховье — Мария Алексеевна Гаврилова: «Бой был около деревни Тетерицы, которой теперь нет».

Таким образом, мы видим, что жители деревень указывают почти на один и тот же участок озера.

— А еще какие-нибудь мнения пришлось вам слышать? — спросил Раппопорт.

— Нет. Или не знают, или указывают, как я сказала.

— Да, это очень интересно. Хотя это и нельзя считать точным доказательством, но…

— Они ведь все указывают на северную часть Теплого озера, — проговорил Кривенко.

— Да, и это подтверждает предположение, что битва была именно здесь. Вот только Вороньего Камня мы не можем никак обнаружить.

— Непременно должен он быть где-то в этих местах. Не мог же он исчезнуть!

— Ну что ж! Будем продолжать поиски…

На следующий день сильный ветер не позволил выйти в озеро. В доме Салова были заняты подведением итогов работы. На столе стоял кипящий самовар. Многие утверждают, что самоварный чай получается намного вкуснее, чем тот, который согрет в чайнике на газовой плите. Может быть, они и правы. Ведь всегда вкуснее каша, сваренная на туристском костре.

Неожиданно на дворе раздались громкие голоса, дверь открылась, и в избу вошел мужчина средних лет, в кепке, в куртке, первоначальный цвет которой был, видимо, утрачен под воздействием дождей и солнца.

Это был Евгений Александрович Николаев, преподаватель географии одной из средних школ Ленинграда.

Он познакомился с Караевым в Ленинграде, во Дворце пионеров имени Жданова. Они вместе составили план похода. Отряд отправлялся из Ленинграда по железной дороге в Гдов. Оттуда предстояло пройти пешком вдоль восточного берега Чудского озера до Самолвы. По пути ребята должны были искать древние памятники, записывать предания, особенно об Александре Невском и Ледовом побоище. В Самолве они сядут на пароход и отправятся в Псков. А оттуда — на автобусе в Пушкинский заповедник.

И вот они прибыли в Самолву.

Остановились лагерем в сосновой роще за окраиной деревни. Все были здоровы и очень довольны путешествием. С Евгением Александровичем вошли двое ребят и девушка. Они достали из сумок дневники и стали наперебой рассказывать о своих находках. В этом сравнительно небольшом переходе они добросовестно обследовали восточный берег озера. Оказывается, он был сильно укреплен в старину. Вдоль берега находились сторожевые посты, а отступя на несколько километров, в труднодоступных местах были устроены городища. Отряд побывал в одном из них, у Речицкого озера, и узнал о другом — в пяти километрах южнее Гдова. Есть еще и Гора-Городище восточнее Лахтинского залива, но к нему нет дорог, и окружено оно непроходимыми болотами. Отряд видел только поросшую лесом вершину. Сурова и полна опасности была жизнь в порубежных землях Новгородского княжества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)

![Георгий Реймерс - Загадка впадины Лао. Соната-фантазия [повести]](/books/1066174/georgij-rejmers-zagadka-vpadiny-lao-sonata.webp)

![Георгий Караев - Путём Александра Невского [Повесть]](/books/1068737/georgij-karaev-putem-aleksandra-nevskogo-povest.webp)