Анатолий Соловьев - Хождение за три моря

- Название:Хождение за три моря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТЕРРА

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-300-02731-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Соловьев - Хождение за три моря краткое содержание

Хождение за три моря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хождение за три моря

ПРЕДИСЛОВИЕ

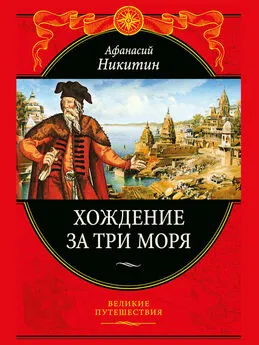

Эта книга — художественная интерпретация широко известных путевых заметок русского путешественника Афанасия Никитина о его «хожении за три моря» в Индию (1468—1474). Концепцию романа следует предварительно объяснить, иначе он может быть воспринят как вольное толкование первоисточника, а такой задачи автор перед собой не ставил, предпочитая придерживаться фактов, хотя художественные средства допускают известный вымысел. И вполне оправданно, ибо в нашем сознании сущее и фантастическое столь причудливо переплетаются, что порой невозможно определить, что является реальностью, а что плодом воображения. Обычно этот вопрос решается на уровне убедительности. И тогда мы вновь сталкиваемся с извечной проблемой: что есть ИСТИНА?

Художнику, пишущему на историческую тему, мало, например, установить в средневековой культуре факт веры в волхвов, леших, русалок, домовых и др. — «Прислаша немцы к Иоанну (Ивану Грозному. — А. С. ) лютого волхва, нарицаемого Елисей, и бысть ему любим, понеже русские люди прелестены (доверчивы. — А. С. ) и падки на волхование», — он должен создать образа кудесника и тех, кого называют нечистой силой. Хотя бы потому, что они, а также события, связанные с ними, были органичным элементом тогдашней жизни. Строго говоря, суеверия возникали не на пустом месте и вряд ли долго продержались бы в сознании поколений, если бы их просто выдумали.

Знакомство с хрестоматийными записками Афанасия Никитина вызвало у меня много вопросов, на которые я, к сожалению, не нашёл убедительных ответов ни у самого путешественника, ни у комментаторов его записок. Несомненно, что столь долгое и далёкое странствие человека Руси XV века — событие непросто уникальное, а скорей загадочное, его и сейчас совершить — дело не простое, надо обладать избытком авантюризма и самонадеянности. А пять веков назад одинокому скитальцу пребывать много лет среди племён воинственных, беспокойных, с чуждыми нравами и обычаями, фанатичной нетерпимостью к иноверцам — впятеро труднее. Но тогда почему Афанасий Никитин решился на столь отчаянный шаг? Только ли ради торгового интереса? У двух десятков спутников Афанасия подобный интерес тоже присутствовал, но желающих составить компанию предприимчивому земляку не нашлось. Отсюда естественно вытекает вопрос: был ли Афанасий Никитин только лишь купцом?

О том, что этот вопрос вполне закономерен, свидетельствуют факты. Путешественник побывал не просто в Индии, а именно в южном Декане (обширное плоскогорье в центре Индостана), бывшем в то время самой «горячей точкой» Азии. За право владения Деканом практически беспрерывно вели войны тамошние государства Бахмани, Виджаянагар, Гуджарат, Орисса, Мальва. И путешественник не мог об этом не знать. Но не только не изменил маршрут, а почти два года провёл в исламском государстве бахманидов, даже сопровождал мусульманское войско в походе против индуистского Виджаянагара, причём, как видно из записок, явно не с целью наживы, а из любопытства. Зачем он лез в самую гущу событий, если при этом никаких коммерческих выгод не приобретал?

Мало того, при своём возвращении на Русь Афанасий Никитин вновь избирает путь через ещё одну «горячую точку» Азии — восточную окраину Армянского нагорья, за обладание которым не на жизнь, а насмерть сражались войска шаха Персии Узуна Хасана и османского султана Мехмеда II. Путешественник даже побывал в ставке шаха Персии. Полезно ли это было простому купцу, если в дальнейшем ему пришлось проезжать через земли, захваченные турками-османами, и те, заподозрив в нём разведчика Узуна, едва не лишили Афанасия жизни. Не проще ли было ему избрать, допустим, маршрут возвращения через Багдад на Иерусалим (см. карту), где он наверняка мог встретить русских паломников. Но, примечательно, об Иерусалиме он даже не вспоминает, хотя несколько раз упоминает Мекку и другие центры паломничества мусульман, индуистов, буддистов. Почему?

Возникают вопросы и по бытовой стороне странствия. Например, Никитин сообщает о том, что имел дорожную грамоту не только от тверского великого князя Михаила, но и от московского государя Ивана III. Подобное уважительное внимание к простому купцу весьма нехарактерно и может быть истолковано как свидетельство «двойного гражданства», что не было распространено в тогдашней Руси, и, следовательно, одно из гражданств мнимое. Но если Афанасий Никитин заявляет о себе как о тверском купце, то какое?

Ещё более многозначительно то обстоятельство, что для отплытия на юг Афанасий присоединился к шемаханскому послу в Москве Хасан-беку, отбывающему к себе на родину — в Ширван (Шемаха — столица Ширвана). И именно этот посольский караван, состоящий всего из двух судов — посольского и купеческого, — оказался ограблен, когда суда проплывали мимо Астрахани. Причём в роли грабителя выступил сам астраханский султан Касим со своей ордой.

Если в этом сообщении нет преувеличения, то надо признать случай беспрецедентным. Грабежи случались всегда, но не на таком «высоком уровне». Не в правилах властителя царского ранга грабить и убивать проезжих купцов, да ещё из-за столь скудной добычи. Существуют границы, через которые даже тираническое своеволие власти переступить не решается, например, унизиться до роли простого разбойника. Обычно правители заинтересованы в прямо противоположном — в присутствии хотя бы видимости порядка на подопечной территории, всяческом поощрении торговли и в сборе пошлин — источнике доходов куда более весомом и надёжном. Попрать своё султанское достоинство элементарным разбоем для Касима, помимо всего прочего, означало подорвать к себе доверие со стороны соседей-правителей. Не говоря уж о Москве, откуда Касим часто получал щедрые подарки. Урвать рубль, чтобы потерять сто? Если подобный инцидент на самом деле имел место, то смело можно предположить, что под видом примитивного грабежа скрывалось нечто гораздо более серьёзное. Но что?

При знакомстве с путевыми записками (они прямым текстом даны в романе) бросается в глаза, что между абзацами текста слишком большие временные, пространственные, а порой логические промежутки. О многом сказано мимоходом, бегло. Подобный уровень записок можно было бы объяснить творческими, интеллектуальными возможностями самого автора, если бы в хрестоматийном тексте порой не появлялись исключительные по красоте художественные картинки, характеризующие как раз большие художественные возможности Афанасия Никитина. В частности, сцена нападения татар на посольский караван. Подобное противоречие означает одно из двух: либо путешественник по неведомым нам причинам предпочёл о многом сообщать именно вскользь, либо писал так, чтобы его текст допускал двойное толкование, но не вызвал бы подозрений. Его ведь обыскивали неоднократно. Те же контрразведчики османского султана. Они наверняка читали и его «тетрати». При дворах султанов были люди, сведущие и в русском языке. Какое из предположений соответствует действительности?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: