Нина Молева - Боярские дворы

- Название:Боярские дворы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Молева - Боярские дворы краткое содержание

Необычное по форме, насыщенное фактическим, во многом впервые публикуемым архивным материалом повествование известного писателя, историка и искусствоведа Нины Молевой рассказывает о, казалось бы, знакомых, но по-прежнему остававшихся «потаенными» в хранилищах истории и культуры России боярских усадьбах Москвы, о судьбах обыкновенных москвичей на протяжении семи с лишним веков. Это прошлое, оживающее на улицах сегодняшнего города и неожиданно перекликающееся с нашими днями. Книга написана превосходным литературным языком в жанре небольших, почти детективных новелл и будет интересна как широкому кругу читателей, так и специалистам.

Боярские дворы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Александр Шуйский рано сумел войти в доверие к Ивану Грозному — в 1577 году, во время царского похода в Финляндию, он остается в Новгороде при царевиче Иване Ивановиче. В 1579–1584 годах его имя упоминается в дворцовых разрядах, где на приемах послов выступал он в качестве рынды. Упоминание Александра Ивановича в связи с Семчином относится к последним спокойным годам его жизни. С 1587 года Шуйские начинают борьбу с Борисом Годуновым. Александр Иванович не отстает от родственников и проигрывает вместе с ними. Был он сослан в Буй-город и не упоминался до наступившего в 1591 году примирения Шуйских с Борисом, когда царь сразу доверил ему участвовать в походе против крымских татар. Трусостью Александр Шуйский не грешил, оружием владеть умел, и Борис отметил его службу богатым пожалованием — золотом, шубой ценой в 600 рублей и кубком в 3 гривенки. Примирение оказалось достаточно прочным, потому что в 1596 году А. И. Шуйский был возведен в сан боярина, двумя годами позже участвовал вместе с царем в походе к Серпухову против крымских татар, в 1600 году получил воеводство в Епифани, но вскоре скончался.

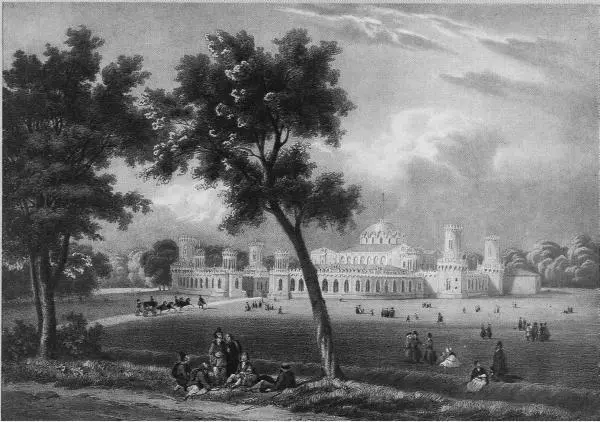

Петровский путевой дворец. XIX в.

Несмотря на все дворцовые перипетии и интриги, владения свои А. И. Шуйский сохранил. В документах 1623–1624 годов его имя упоминается в связи с тем же Семчином: «…за князем Иваном Ивановичем Шуйским в вотчине, что преж сего было за братом его родным, за князем Александром Ивановичем Шуйским, деревня Семчина, на речке Жабне, а в ней двор вотчинников, живут деловые люди, двор крестьянский да двор бобыльской людей, в них 3 человека; да пустошь Остраганова на суходоле». Хотя Семчино и перестало числиться пустошью, но и стоящей деревней не стало: два двора с тремя человеками большой ценности никак не представляли, разве что «вотчинников двор».

Петровский путевой дворец. XIX в.

У Ивана Ивановича Шуйского, по прозвищу Пуговка, жизнь тоже простой не была. Начинал он службу, как младший из четырех братьев, уже при царе Федоре Иоанновиче в 1586 году, при Борисе Годунове выслужил в 1596 году боярский сан, находился постоянно в Москве, а после воцарения брата Василия пытался проявить полководческие способности. В 1607 году неудачно ходил на Калугу, так же неудачно пытался перекрыть полякам дорогу на Троице-Сергиев монастырь и злобно завидовал племяннику М. И. Скопину-Шуйскому. Мало было тому побед, но еще присоединилась к ним восторженная народная любовь, которой братья Шуйские простить молодому военачальнику никак не могли. Факты говорят, что не был Пуговка повинен в отравлении М. И. Скопина-Шуйского, но один слух об этом, распространившийся в Москве, привел к тому, что москвичи выдали его в качестве заложника гетману Жолкевскому, который увез И. И. Шуйского вместе с братьями в плен, в Варшаву.

В свое время москвичи обвиняли И. И. Шуйского в непомерной снисходительности к полякам, доходившей до заискивания. Но все это не помогло в плену. Никаких почестей никто Пуговке не оказывал, вынужден он был работать на себя сам, ходить пешком, и все же с воцарением Романовых ему понадобилось немало времени, чтобы решиться на возвращение на родину. Однако опасения боярина оказались необоснованными. Все вины были ему немедленно прощены, а ввиду родства с царем Михаилом Федоровичем предоставлено высокое положение при дворе. Пуговка управлял сначала московским Судным приказом, а с 1634 года ведал приказом Сыскных дел. Детей боярин не имел — на нем, собственно, и прервался род Шуйских, — имущество же свое распределил между родней. Семчино в 1639 году перешло к племяннику Пуговки, князю Семену Васильевичу Прозоровскому.

В отличие от дяди С. В. Прозоровский был далек от придворных интриг. В год смерти И. И. Шуйского он воеводствовал в Веневе, строил там земляные укрепления и город. 1639 год приносит ему назначение присутствовать в московском Судном приказе, среди других высоких служилых лиц достается ему два раза «дневать» и «ночевать» у гробов умерших царевичей, но главная работа — наблюдать, как доделывался Земляной город в Москве, руководить выкладыванием рва от Чертольских (нынешних Пречистенских) ворот до Тверской. Служба в Москве позволяла больше времени уделять и собственному строительству. С. В. Прозоровский строит для себя рядом с деревней Семчиной боярский двор, который получает название сельца Семчина.

В архивном фонде Вотчинной канцелярии по городу Москве (книга № 81) и хранящихся по фонду Министерства юстиции переписных книгах за 1646 год (№ 9809) есть подробное описание произошедших в вотчине перемен: «За боярином князем Семеном Васильевичем Прозоровским села Семчина деревня Старое Семчино, а в ней крестьян и бобылей 10 дворов, полудеревни слободки, а в ней крестьян и бобылей 8 дворов, да на боярском дворе живут по бедности 3 бобыля в деловых людях, и всего 13 дворов крестьянских, людей в них 24 человека, и 5 дворов бобыльских, в них людей и с теми, что живут на боярском дворе, 8 человек». За четверть века поселение значительно выросло, и главным образом благодаря С. В. Прозоровскому, который был назначен для участия в составлении нового единого свода законов — так называемого «Уложения». В 1649 году боярин оказался воеводой в Путивле. Беспокойная судьба служилого человека XVII века: переводы были такими частыми и неожиданными, что о последнем периоде службы С. В. Прозоровского вообще ничего не известно.

Умер боярин в 1660 году, приняв схиму в Троице-Сергиевом монастыре (похоронен он в новгородском Тихвинском Богородицком монастыре) и разделив подмосковную между двумя сыновьями — Александром, которому досталось сельцо Семчино, иначе говоря, боярский двор, и деревня Старое Семчино, и Михаилом, на чью долю пришлась деревня Остроганова, то есть бывшая «пустошь Остроганова на суходоле», как ее определял документ 1623–1624 годов. Со смертью в 1674 году Александра Прозоровского и сельцо, и деревня перешли по наследству к брату Петру Семеновичу и четырем племянникам, сыновьям двух других братьев. Действительный раздел между столькими наследниками представлялся слишком затруднительным, и наследники поспешили получить свои доли в денежном выражении. Прозоровских сменил отец Натальи Кирилловны Нарышкиной.

При всей своей полноте составленная П. И. Ивановым справка, по-видимому, не дала желаемых результатов. История вотчины не заинтересовала Александра II, и вместо Дворцового ведомства Петровско-Разумовское поступило в ведение Земледельческой и Лесной академии, открывшейся здесь в 1865 году. Только помимо связи с историей русской науки и собственно агрономии новая глава стала еще и литературной главой древней вотчины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: