Александр Омельянюк - Пётр второй

- Название:Пётр второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6044621-7-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Омельянюк - Пётр второй краткое содержание

Эта книга также является основополагающей и фундаментальной частью всего произведения, завершая многовековую историю предков главного героя романа-эпопеи по отцовской линии.

Действие книги охватывает период с 1901 года по 1946 год.

В этой части, описанные реальные события в нашей стране с реальными известными и малоизвестными личностями нашей истории и семьи отца главного героя, переплетаются с вымышленными событиями и придуманными второстепенными героями, гармонично дополняющими картину жизни нашего общества в первой половине прошлого столетия.

И в этой книге автор выделяет главный конфликт: всеми людьми, кем бы они ни были, где бы они ни жили, чем бы они ни занимались, управляют их личные интересы, прежде всего экономические. И найти золотую середину между моралью, честью и совестью, служением стране и идее с одной стороны и благами материального и морального благополучия с другой, удаётся далеко не всем и не всегда.

Главный герой этой части тоже считает, что в жизни нет ничего важнее, чем семья: дети, жена и родители; дом и Родина; светлая идея. И нет ничего почётнее, чем самоотверженное служение им; и нет ничего более омерзительного, чем чванство и лицемерие, зависть и подлость, трусость и предательство.

Со всем этим главному герою этой части романа было суждено неоднократно сталкиваться в своей повседневной жизни, преодолевая трудности, всегда оставаясь самим собой – человеком.

Читателям данной книги предстоит прожить описанными в ней многогранными событиями, разнообразными жизненными ситуациями, примеряя на себя варианты поведения и решения различных жизненных вопросов и проблем, вместе с героями сделать нравственный выбор, примерив на себя и разные ипостаси главного героя этой книги – Петра Петровича Кочета (Петра второго).

Некоторые исторические экскурсы, неизвестные ранее страницы нашей истории, глубокое освещение нюансов взаимоотношений людей различных взглядов, должностей и возможностей, тонкий анализ мелких деталей и оригинальные философские рассуждения украшают книгу, делая её чтение увлекательным.

Книга написана в редком жанре историко-публицистического романа и должна вызвать живой интерес широкого круга читателей.

Пётр второй - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому армии Юго-Западного фронта сохранили высокий темп наступления, в короткие сроки освободив часть Буковины и историческую часть Руси – Восточную Галицию.

На 1 сентября, или на сорок пятый день со дня выхода Указа, мобилизация в России была полностью завершена.

Под ружьё было поставлено три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч военнослужащих и более пятисот семидесяти тысяч ополченцев.

Всего в отмобилизованной русской армии к этому дню имелось тысяча восемьсот тридцать батальонов, тысяча двести сорок три кавалерийских эскадрона (сотни), и шесть тысяч семьсот двадцать орудий в девятистах восьми батареях.

К 13 сентября уже стабилизировалась линия фронта, установившись на расстоянии 120–150 километров западнее Львова. А сильно укреплённая австрийская крепость Перемышль оказалась осаждённой в тылу русской армии.

Этот успех вызвал ликование в России и дальнейший подъём патриотических настроений.

А в Австро-Венгрии эти неудачи привели к опасению проведения крупных наступательных операций австрийской армии на русском фронте без помощи Германии.

Линию фронта пытались выровнять в свою пользу и Германия с Россией.

Германия пыталась, прежде всего, отрезать от территории России Варшавский выступ.

А Россия – соответственно прирезать к этому выступу территории севернее него – Восточную Пруссию, что ей не удалось, и южнее него – Восточную Галицию, что удалось сделать блестяще.

Теперь настала очередь Германии срезать Варшавский выступ. Но наступать на него с севера из Восточной Пруссии, территорию которой удалось удержать с таким трудом, немецкое командование не отважилось.

Наступление они повели с юго-запада из Галиции, перебросив туда войска пока для помощи терпящим поражение австрийцам.

И 15 сентября немецкие войска начали оттуда наступление в северо-восточном направлении, имея целью захват Варшавы и крепости Ивангород.

В ходе Варшавско-Ивангородской операции немцы к 30 сентября подошли к Варшаве, и вышли на рубеж реки Вислы.

И в ходе начавшихся ожесточённых боёв постепенно проявилось преимущество русской армии. А 7 октября русские войска в нескольких местах форсировали Вислу.

А уже 14 октября немецкая армия начала массовое отступление, окончательно отойдя на свои исходные позиции к 26 октября.

Через три дня, и с тех же позиций по довоенной границе, они предприняли вторую попытку наступления, но теперь по направлению на город Лодзь, оставленный немецкими войсками несколько дней назад.

В быстро развивающихся событиях немцы сначала окружили Лодзь, но затем сами чуть было не были окружены превосходящими их по численности русскими войсками, и отступили.

В результате этого, русским войскам удалось отстоять и Лодзь, и Варшаву, и нанести немцам тяжёлое поражение.

Но, с другой стороны, этими неудачными наступлениями своих войск Германии удалось сорвать планировавшееся на середину ноября наступление русских армий вглубь немецкой территории.

После срыва Лодзинской операции германских войск линия фронта несколько подравнялась в пользу Германии в районе Варшавского выступа, и в пользу России южнее него в Галиции, положение на фронтах стабилизировалось, и война всё больше становилась позиционной.

К концу 1914 года линия фронта, составлявшая около 1.200 километров, сначала проходила по довоенной границе между Восточной Пруссией и Россией.

Затем она следовала западнее от Варшавы до Лодзи, а потом шла восточнее Кракова, занятого австрийцами.

А далее линия фронта, неравномерно заполненная войсками, шла по захваченной у Австро-Венгрии части Восточной Галиции, проходя в 180 километрах западнее Львова, и упираясь в незанятые никем Карпаты.

При этом находящиеся к Востоку от этих гор Буковина и Черновцы перешли к России.

Таким образом, территория Западного Полесья, по которой ещё после 16 августа отступала за Нарев 2-ая армия генерала А.В. Самсонова, оказалась тылом Северо-Западного фронта.

Но по этой же земле теперь пошли и потоки беженцев из Польши.

Миграционный процесс начался уже с первых дней войны.

Массовое прибытие беженцев на территорию Полесья и Западной Беларуси сопровождалось появлением слухов об угрожающей местным жителям опасности со стороны неприятеля и предстоящей эвакуации вглубь России. Поэтому население теперь проявляло беспокойство и требовало в банках свои вклады.

Простые люди, особенно любознательные крестьяне, любили посмотреть на беженцев, поселившихся по соседству, вступить с ними в разговор. Любопытные обыватели толпились возле домов, разглядывали игравших там детей беженцев, но приносили им продукты и одежду.

А в газетах писали, что беженцы быстро осваивались в городе, становились «чуть ли не преобладающим элементом в кинематографах и театре» и везде чувствовали себя непринуждённо.

При этом беженцы из Польши не переставали удивляться грязным дворам и мусору на улицах, даже свалкам нечистот вблизи памятников старины, создававшим явные неудобства для местного населения.

Но случалось, что местные жители обвиняли беженцев в германофильстве. Поэтому обоснованность таких обвинений проверяла полиция.

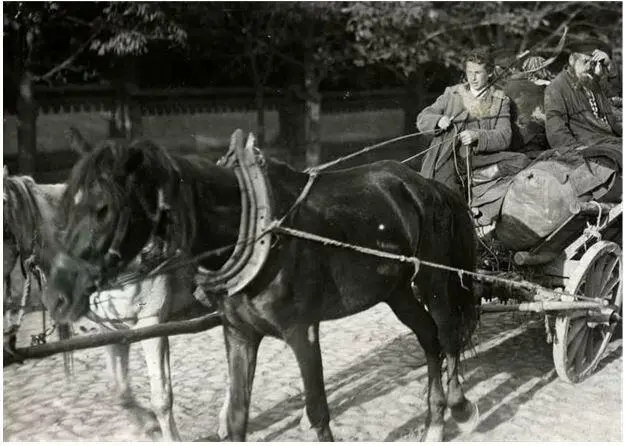

Обозы с беженцами потянулись теперь и южнее деревни Пилипки, с юго-запада на северо-восток от деревни Котлы через деревню Трещотки до деревни Клейники, и далее через Нарев на Волковыск. Доверху загруженные домашним скарбом крестьянские телеги, запряжённые изнурёнными лошадьми, бесконечной и плотной вереницей тянулись по шоссе.

Пётр Васильевич Кочет встретил эти обозы, когда вместе с женой и Григорием повёз своих сыновей в гости к бывшему тестю в деревню Котлы.

Тот теперь получал письма с фронта от своего самого младшего сына Ивана Мартыновича Раевского – подпоручика, командира взвода. Из них вся родня немного узнавала о событиях на его участке фронта, хотя цензура тщательно вымарывала ненужные места в тексте.

Туда они, специально взяв с собой друга и родственника к тому же и фотографа Григория Денисюка, ехали в переполненной подарками телеге семьи Петра Васильевича Кочета, управляемой тринадцатилетним Борисом.

На им встречавшихся телегах и прочих повозках с беженцами виднелись раскрашенные различными узорами простые деревянные сундуки, узлы с одеждой, подушки, пёстрые лоскутные одеяла, мешки с мукой, косички лука и глиняная посуда. Из лукошек, решёт и корзин, покрытых тряпками, торчали клювы ещё живых кур и уток. А редкие мужчины из обоза периодически спешивались и горячо обсуждали что-то между собой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: