Александр Пыльцын - Штрафбат. Наказание, искупление

- Название:Штрафбат. Наказание, искупление

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906860-74-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пыльцын - Штрафбат. Наказание, искупление краткое содержание

Приводятся документальные примеры несправедливого преследования некоторыми высокопоставленными политическими работниками военачальников высокого ранга, а также слежки за теми, чьи родственники имели судимость по «популярной» в предвоенные и военные годы 58-й статье УК РСФСР.

Книга основана только на реальных событиях, с участием реально существовавших физических лиц. В ней нет ни одного выдуманного боевого эпизода, ни одного вымышленного лица и даже ни одной вымышленной фамилии.

Штрафбат. Наказание, искупление - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По моим книгам меня нашел внук одного штрафника, Андрей Антонович Изотов. Он прислал мне документы на бывшего майора-авиатора Терекова Николая Семеновича, из которых следует, что майор Тереков был тяжело ранен именно в этом бою, 14 января, во взводе старшего лейтенанта Афонина, а впоследствии умер от ран. Жаль, что сообщение Андрея Изотова я получил уже после того, как мой друг Алексей Афонин, последние годы которого проходили в Омске и с которым мы поддерживали не только эпистолярные контакты, в январе 2012 года уже покинул наш мир, и я не смог уточнить подробности, связанные с ранением бойца Терекова.

Уже многие годы спустя я узнал, что в августе 1914 года здесь, у реки Пилица воевал молодой драгун 5-й кавалерийской дивизии Константин Ксаверьевич Рокоссовский. «Ксаверьевич» — это его настоящее польское отчество, по-русски оно почти всегда звучало, да и писалось, «Савельевич». Позже он изменил его на «Константинович». За дерзкий подвиг во время разведки сил противника за рекой Пилица он был удостоен своей первой воинской награды — Георгиевского Креста. Жаль, в 1944 году мы этого не знали.

Драгун 5-й кавалерийской дивизии К. К. Рокоссовский

После захвата высоты наступление началось по всему фронту полка, с которым взаимодействовала рота штрафников. Вскоре вся 23-я стрелковая дивизия, в тесном соприкосновении с полками которой теперь действовала наша рота, приняла направление наступления на север, в сторону Варшавы. Уже к исходу 16 января мы овладели ж/д станцией Влохы, что на южной окраине какого-то пригорода Варшавы, столицы Польши. После этого роту вывели во второй эшелон, и войска с танками пошли дальше, на штурм Варшавы, которую освободили полностью 17 января. Обидно, конечно, было нам: до Варшавы дошли, но чести войти в нее с боями нам не предоставили. Наверное, считалось неправильным, чтобы именно штрафники освободили хотя бы какую-то часть польской столицы. Так и в белорусские города Гомель и Рогачев мы не входили, и Брест обошли. А теперь вот и в столицу первой западной страны, как считалось, в красивейший город Европы, так изувеченный немецкими завоевателями, нам не позволили войти как освободителям. Жаль, но каждый из нас этот факт понимал по-своему.

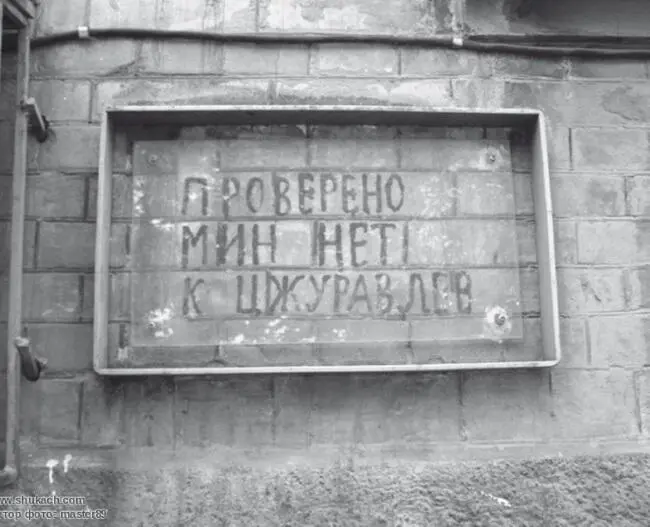

Мы были средством, обеспечивающим успех другим, наверное, этим все объяснялось. Но все-таки благодарность Верховного за освобождение Варшавы мы получили. И только 18 января нам, вошедшим в Варшаву вслед за частями 23-й дивизии 61-й армии, разрешили все-таки увидеть этот красавец-город. Первое впечатление — ужасные разрушения. Это и следы подавления фашистами неудавшегося восстания варшавян, и результаты намеренного подрыва лучших, красивейших зданий города. В глаза бросались надписи по-русски на стенах домов: «Проверено. Мин нет» или таблички «Разминировано».

А когда мы оказались на ведущей к центру города улице Маршалковской, заметили несколько групп саперов с собаками, продолжавших свою опасную по разминированию. Собаки эти тщательно вынюхивали заложенную фашистами взрывчатку Тогда я подумал, как же им трудно это делать, если весь город пропах пороховой и динамитной гарью. К моим знаниям о собаках-санитарах, о собаках-«камикадзе», бросающихся под танки с закрепленной на спинах взрывчаткой, прибавилось теперь еще и представление о верных помощниках наших доблестных саперов.

Надпись на стене дома в Варшаве

Здесь нас остановила группа военных, уже патрулирующих улицы, и не пустила дальше по этой, видимо некогда красивейшей, улице, теперь заваленной на многих участках обломками разрушенных зданий да сгоревшими фашистскими танками. Оказывается, там еще не выставили табличек «Разминировано». Свернули вправо и вскоре близ берега Вислы увидели сильно поврежденное здание, на фронтоне которого прочитали и перевели на русский слова: «Эмиссийный банк польский». И поскольку охраны не было, двери — настежь, решили войти. Боже, сколько и каких только денег в подвале мы там не увидели! И польские злотые в больших толстых пачках и россыпью, и еще не разрезанные листы с купюрами, отпечатанными только с одной стороны, и немецкие оккупационные рейхсмарки.

Мы посмеялись над брошенными миллионами, попинали эти пачки денег, и даже как сувениры я их не взял. После «экскурсии» в банк мы все собрались в условленном месте на западной окраине Варшавы, еще раз убедившись в вандализме гитлеровцев, превративших значительную часть города в руины. Наши офицеры и бойцы, участвовавшие в Сталинградской битве, сравнивали эти руины со сталинградскими.

Поскольку официально считалось, что я участия в боях за Варшаву не принимал, или потому, что Батурин просто понял, а может быть, ему подсказали, что мое положение «дублера» для боевых действий противоестественно, он на отдельные этапы выводил нас из боевых порядков роты Бельдюгова и каждый раз указывал на карте пункт, в который мы к определенному времени должны прибывать. Я не помню сейчас названия городов и местечек, куда приходилось добираться разными способами, или наступать вместе с ротой, или самостоятельно, иногда на попутных машинах. По имеющимся у меня фронтовым благодарностям Верховного Главнокомандующего Сталина за взятие и освобождение некоторых городов Польши, где рота Бельдюгова снова была в первом эшелоне дивизии, путь наш пролегал через Сохачев-Лович-Скерневице-Томашув-Конин-Ленчица.

…Бегут фрицы, бегут! То ли от неслыханного напора наших войск драпают, то ли от одного имени маршала Жукова, ставшего командующим фронтом, хотя и имя Рокоссовского наводило на немцев не меньше страха. Отступление немцев после изгнания их из Варшавы часто было просто банальным бегством, но нередко в нашем тылу, в лесах оставались довольно крупные группы недобитых фашистов, продолжавших сопротивление. Для их ликвидации войскам приходилось выделять немалые силы. Ну, а я и мои товарищи иногда использовали попутные машины. В кузове такой машины, проносившейся мимо заснеженных полей или небольших рощиц, я любил стоять, облокотившись на кабину, подставляя лицо встречному ветру. От его ножевых, обжигающих струй леденели щеки и деревенели губы. Это ощущение напоминало мне мой родной Дальний Восток и мое морозное детство с нередкими поездками на открытых ступеньках мчащегося поезда, когда я добирался зимой из Облученской средней школы при почти 40-градусном морозе за 35 километров домой, на выходные дни и обратно.

В первой декаде февраля, числа 7-8-го, мы оказались в городе Кутно, где разместился штаб батальона, а через день там сосредоточились частично наши тыловые службы, вернее — их подвижные (на машинах и повозках) подразделения. Городок этот оказался очень уютным, совсем не тронутым войной. В Кутно функционировал даже водопровод и электричество. Наверное, или этот город немцы за какие-то заслуги пощадили, или так бежали без оглядки, что не успели нагадить. Зато на стенах домов и на заборах в обилии пестрели надписи «Pst!» («Молчи!») с изображением прижатого к губам пальца. У нас, помнится, тоже были на дорогах плакаты и щиты подобного содержания: «Не болтай!», «Болтун — находка для шпиона» и т. и. Комендант штаба разместил меня в аккуратном домике, хозяйкой которого оказалась довольно миловидная, средних лет полька.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: