Павел Лукницкий - Делегат грядущего

- Название:Делегат грядущего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Лукницкий - Делегат грядущего краткое содержание

Выпуском этой книги издательство отмечает семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие творческой деятельности Павла Николаевича Лукницкого — свидетеля Октябрьской революции в Петрограде, участника гражданской войны, борьбы с басмачеством в Средней Азии, защитника Ленинграда в течение всей немецко-фашистской блокады, прошедшего затем с армией-освободительницей славный путь победы до Белграда, Будапешта, Вены и Праги.

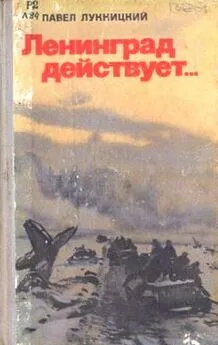

В числе многих литературных произведений, созданных П. Н. Лукницким, широко известны его романы «Земля молодости» и «Ниссо», трилогия «Ленинград действует», сборники повестей и рассказов «Всадники и пешеходы», «За синим камнем», «На берегах Невы», книги «Путешествия по Памиру», «Таджикистан» и др.

Делегат грядущего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А вот для Улуга и его маленьких друзей впечатления от ташкентской конференции останутся яркими, неизгладимыми в памяти на всю жизнь, может быть, определят для них направление всей их будущей деятельности, когда, кончив школу, они выберут каждый для себя свой собственный жизненный путь и пойдут по нему со всей неукротимой энергией молодости!

И еще я подумал о том, как счастлив сейчас Улуг, как счастливы вообще наши дети и как, в сущности, мы мало знаем о них, мы, проводившие дни нашей юности в другой эпохе, когда время бывало тяжелым, когда каждая наша семья должна была преодолевать немалые трудности…

Перед моим мысленным взором мгновенно пронеслись картины гражданской войны, наступления на Петроград Юденича, та картофельная кожура, из которой вместе с дурандой мать пекла лепешки во время первого испытанного мною голода; кулацкое восстание на Волхове, от которого я бежал пешком по лесам, чтоб не быть растерзанным за то, что отец мой строил мост для большевиков, все картины гражданской войны, расстрелы моих товарищей бандами Сапожкова, когда по приказанию Ленина военно-строительная организация, в которой работал я, сооружала железную дорогу к Эмбе, — за нефтью, чтобы заменить ею отнятую у нас интервентами бакинскую нефть…

Это было только начало моей сознательной жизни!.. А сколько лишений, трудностей, смертельных опасностей, страхов и ужасов испытано в последовавшие годы — в период басмачества в Средней Азии, в годы Отечественной войны и блокады родного моего Ленинграда!.. Большую книгу можно было бы написать, только сухо перечисляя все трудное, преодоленное за жизнь, — и нет человека в нашей стране, чья биография не была бы полна гордым и мужественным борением!

Но вот пришло время иное — оно только еще начинается, оно знаменуется такими прекрасными делами, как наша ташкентская конференция, и я встречаю здесь хозяина этого вплотную подступившего к нам времени — встречаю Улуга, самого маленького, но, пожалуй, самого правомочного из всех присутствующих на конференции делегатов. Потому что он, юный, только начинающий самостоятельно мыслить, понимает в нашей нынешней жизни, наверное, много больше, чем любой из зарубежных наших друзей, желающих к нам приблизиться, очень медленно и постепенно прорывающих ту пелену неведения, которая застилала перед его сознанием загадочную для него, социалистическую, строящую коммунизм страну… Нет у Улуга ни сомнений, ни колебаний, ни неверия. Никто не нашептывал ему на ухо никакой клеветы на нас. Никто не пытался развратить его ищущий, честный ум наветами, лицемерием, несправедливостью. Ничем, кроме грусти о гибели отца на войне, самому Улугу неведомой, не омрачено его детство, прошедшее в наши послевоенные дни!

Он смотрит на наших гостей как хозяин! Он по-хозяйски запоминает их внешность, их жесты, слова и поступки, уверенный, что еще будет иметь с ними общее дело. Он знает, что мир, за который мы боремся, — это его мир, в котором он будет жить, любить, дружить, действовать и который он никому никогда не отдаст, потому что все эти люди, которых он видит и так пытливо изучает на конференции, — его друзья, в какой бы стране они ни жили, к какому бы народу ни принадлежали!

Я знаю теперь, чьим делегатом был на ташкентской конференции любознательный школьник Улуг. На этой конференции он был подлинным и полноправным делегатом грядущего!..

Для любознательных читателей, конечно, было бы лучше, если бы я во всех подробностях описал дальнейший ход конференции, все мои последующие встречи с Улугом, рассказал бы, как, вплотную познакомившись с ним, я побывал у него дома, в гостях, а потом и в тон школе, где учится он. Я прекрасно сознаю, сколько возможностей не использовано мною в моем рассказе. Но… все дело в том, что мне совсем не хочется восполнять писательским домыслом то, чего не довелось мне узнать в действительности.

Работа конференции оказалась столь напряженной, что каждый из ее участников в один прожитый им день как бы вкладывал содержание нескольких дней. Столько встреч, столько дел оказалось у каждого, что и на нормальный сон не хватало часов. Кипучий круговорот этих дней закрутил всех имевших отношение к конференции. В радостном нервном напряжении люди встречались и расставались, порой не успев поздороваться и попрощаться. Всем представлялось, что впереди еще много времени для более тесного общения, для разговоров неторопливых и всеобъемлющих.

А когда конференция тринадцатого октября вдруг как-то неожиданно для всех сразу закончилась (хотя дата ее закрытия была заранее хорошо известна), то оказалось, что билеты на самолеты уже куплены и все разлетаются в разные стороны: часть делегатов улетает в свои родные страны, другие, группами, летят в Казахстан, в Туркмению, в Таджикистан, в Москву, — приглашенные различными организациями, ожидаемые трудящимися многих городов…

На следующий день после закрытия конференции и я улетел в Таджикистан, где начиналось празднование юбилея 1100-летия со дня рождения Рудаки — великого поэта древности, чья могила немного лет назад была разыскана старейшиной современной таджикской литературы Садриддином Айни. Там, в горном кишлаке Панджрудак, на притоке горной реки Зеравшан, должно было состояться торжественное открытие мавзолея Рудаки, и туда предстояло мне отправиться с многочисленными гостями, среди которых оказались и уже хорошо знакомый мне Гурбахш Синг, и китайский писатель Гэ Бао-цюань, и наши московские писатели: Н. Тихонов, Вера Инбер и, конечно, писатели Таджикистана…

Мне не удалось побывать ни в гостях у Улуга, ни в его школе. Мне не удалось узнать все подробности биографии юноши, ставшего столь милым моему сердцу.

Накануне закрытия конференции было воскресенье. Этот день, объявленный днем отдыха участников конференции, все мы проводили в пригородных колхозах Ташкента. Вместе с делегатами Индии, Пакистана, Афганистана, вместе с гостями из Венгрии и Румынии я отправился в колхоз имени Карла Маркса Калининского района. Автобус и его шофер были теми же самыми мне знакомыми, и в кабинке шофера я опять увидел Улуга. Со мной поздоровался он как со старшим своим старым другом, но все-таки шепнул мне:

— Вы не говорите никому про меня, ладно?

И я выполнил желание мальчика. Вместе с нами осматривал он сначала животноводческую ферму колхоза, с видом знатока трогал электродоильные аппараты, переводил стрелку на подвесных рельсах передвижных силосовых кормушек, пил молоко, которым угощали в этот жаркий день гостей веселые, приветливые доярки. Потом вместе с Улугом я отстал от всех направившихся к виноградникам индийцев и, бредя вдоль арыка под тутовыми деревьями, завел с мальчиком, счастливым и возбужденным, беседу. Он уже знал по именам всех индийцев, он, как взрослый, рассуждал со мной о речи известного бенгальского писателя Саньяла; о том, как поэтесса Прабхджот Каур и Долли Сахиар в час открытия конференции обошли в своих нарядных сари стол президиума и, по старинному индийскому обычаю, обрызгали всех сидящих за ним душистою амброй, желая высокому собранию удачи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: