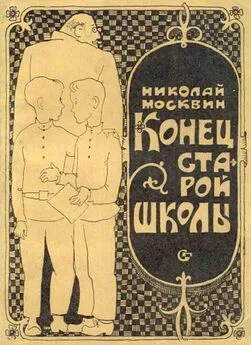

Николай Москвин - Конец старой школы

- Название:Конец старой школы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Москвин - Конец старой школы краткое содержание

Это памятное писателю Николаю Москвину время — 1912–1919 годы — и послужило материалом для повести «Конец старой школы».

В ней читатель найдет социальную и житейскую атмосферу того времени: типы учителей и учеников, «начальствующих лиц»; попытки подростков осмыслить происходящее, активно вмешаться в жизнь; первое проявление любви, дружбы, товарищеской солидарности.

Повесть «Конец старой школы» была издана в 1931 году (называлась тогда «Гибель Реального») и больше не переиздавалась.

Конец старой школы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11 ноября, вечером

Хотел показать отцу перед обедом. Но мать нашла у меня балльник под матрацем сама. Когда пришел отец с завода, она показала ему. Потом подскочила ко мне и начала балльником хлестать меня по щекам и кричала:

— Пастухом хочешь быть, босяком! Мы в лепешку разбиваемся, чтобы за тебя в Реальное платить!..

Я взял ее за руку и остановил. От этого она еще пуще. Схватила меня левой рукой за волосы. Я вырвался и убежал на улицу. Отец на меня смотрел и молчал. Лучше бы мать била меня без него. Я и объяснить ничего не мог отцу.

На улице решил, что не буду никогда нигде учиться, ни в Реальном, ни в Городском. Буду или шахтером, или знаменитым акробатом в цирке. Под землей, я читал, главное, очень интересно. Можно спасать людей от взрыва газа. Только вот темно и мокро. Знаменитым акробатом лучше, главное — светлей. Все будут мне завидовать и удивляться, а я буду ломаться на проволоке.

Отец выбежал раздетый на улицу и сказал:

— Простудишься, иди обедать.

Я пошел. Мать хотела опять кричать, но отец запретил ей. После каши отец пошел к себе за перегородку и велел туда же мне идти. Одел очки и долго читал балльник. Спросил, главное, почему и как это случилось. Я объяснил. Отец подписывался очень долго, на каждую букву макал ручку и каждую букву отдельно — я и то быстрее подписываюсь. Когда кончил, посмотрел, все ли буквы написал. Отдал балльник мне и сказал:

— Учись лучше — нам образованные нужны.

Я подумал, кому это «нам»? Отцу с матерью, что ли? А отец у меня, между прочим, хороший.

Вот и всё. Как легко и весело теперь! А сколько страху было. Хорошо бы, если бы царь велел сжечь все балльники! И чтобы, главное, не смотреть: пятерки там или колы — все сжечь.

9. Теплая ложка

Кончается урок закона божьего. Полный, с пышными рыжими волосами батюшка медленно ходит перед партами. Поверх его широкой, коричневой рясы висит на груди большой, тяжелый серебряный крест. По кресту от рыжих волос проходят, мигают желтые блики. Так в свежих сумерках желтеет в угасающем небе крест колокольни.

Говорит медленно, значительно:

— Сегодня последний урок перед пасхой. Через три дня вас всех распустят на пасхальные каникулы. Помните, что сейчас идет великий пост. Кто не говел — пусть говеет на страстной неделе. Говеть должен каждый. Говенье очищает душу и тело от грехов и приближает нас к богу… После говенья мы уподобляется невинным новорожденным: столь же, сколь они, становимся безгрешными и чистыми. После пасхи все принесите удостоверение из церкви, что вы удостоились святого таинства причащения…

В открытую форточку класса апрельский ветер, дверь класса скрипит — апрельский сквозняк. По волосам батюшки идет ветряная рябь, и от этого желтый блик елозит по серебряному кресту. Так отражение легких облачков проходит по угасающему кресту колокольни.

— Мишка, ты где будешь говеть?

— Я-то?.. Я у Хлаврылавры… [1] Церковь Фрола и Лавра.

А ты?

— У Воздвиженья.

— Говей, Антошка, у нас. У нас веселей, и сидеть можно: скамейки есть.

— У вас скамейки, а у нас дьякон, главное, очень смешной. Когда поет, спину чешет. Все смеются…

— А зато у нас, у Хлаврылавры, после причастия запивать вином много дают. Сколько хочешь.

— И ты, Мишка, думаешь, это вино? Это сладкая вода с клюквой!..

— Может, это у вас, у Воздвиженья, клюква! У нас пристав с погонами говеет. Он бы разобрал, клюква это или вино. Он бы за клюкву взгрел бы!..

— И много дают?

— Я тебе говорю, много! Подливает еще.

— Я к причастию к вам приду.

— К причастию тебя не пустят. Увидят, что не говел, не исповедовался… Говей, Антошка, у нас целиком.

— Ну и черт с вами, не пускайте! А целиком я говеть у вас все равно не буду, далеко… Потом у нас дьякон смешной…

…Главное — не смотреть часто. Чтобы не узнала об этом, не заметила, не подумала. Вот сосчитать гипсовые кресты у потолка — и потом… Один, два… восемь… девятнадцать… сорок четыре… Сорок четыре… теперь можно.

Где-то торопливо, кругло:

— Да исправится моли-итва моя…

Миша Брусников поворачивает голову. Сорок четыре креста под потолком — теперь можно…

Коричневое гимназическое платье. Черный передник. На темной, красиво заплетенной косе — голубой бант. Профиль на фоне иконы неясен и матов — акварель на серой бумаге. Смешливая ямка на щеке. А может быть, это не от ямки, а от робкого взмаха ресниц — такого восхитительного, такого милого взмаха!

Ничего нет. Церковь плывет мимо. Только голубой бант, смешливая ямка, робкие ресницы. Вселенная — голубое, смешливое, робкое…

Главное — не смотреть часто. Чтобы не узнала, не заметила, не подумала…

От алтаря плавно доносится:

— Господи владыко живота моего… дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми…

Желто-голубой воздух. За окном церкви гаснет апрельское предвечерье. От свечей желтый колеблющийся туман. Перед иконами круглые горящие свечные частоколы. Святые освещены снизу, как артисты рампой.

— …Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу твоему.

«Любви!»

В желтом свечном тумане голубой птицей вздрагивает бант.

«Любви, господи; даруй мне любовь и даруй «ей», чтобы и она тоже… Ведь ты же можешь… Пусть она почувствует, что я… но так, чтобы не узнала про это, не заметила… не сразу… Ты же ведь можешь!»

— Ей, господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения…

Голубой птицей вздрагивает бант…

«Разве ты не видишь, что я ее люблю!..»

За окнами гаснет апрельское предвечерье. Мир — голубой бант.

За ширмой у священника тихо и пыльно. Сверху шепотом:

— Вспомни, не завидовал ли кому-нибудь? Не желал ли зла своему ближнему?

На уровне Мишиных глаз — свечная россыпь на аналое. Свечи лежат и косо, и вверх фитилем, и вниз. Каких только нет! Длинные, с золотой спиралью (наверно, по рублю!), толстая, тяжелая (это пристава, у которого погоны!), пучки желтых — десятикопеечных, коричневых — пятачковых. Двухкопеечные тоненькие — конфузливо, в стороне. Миша нашел свою пятачковую: фитиль скрючен набок, а внизу расплющен воск.

В руке должен быть гривенник. Там ли он? Белый кружочек так долго был зажат в ладони, что согрелся, взмок и теперь не слышен.

— …Чтил ли отца и мать свою? Не бранился ли черным словом?..

Теперь скоро… Накроет епитрахилью, перекрестит, отпустит — и конец… А как же с «ней»? Хочется так, не поднимая головы, сказать, спросить: как же с голубым бантом, со смешливой ямкой?.. Как же? Вот сказать сейчас, сию минуту, что я… Пусть он шепнет ей… или нет: пускай лучше спросит…

— Имя?

«Чье имя? Какое имя?.. Ах, да!»

— Михаил.

Под епитрахилью темно и жарко. Где-то глухо:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Москвин - Узелок на память [Фельетоны]](/books/1069823/nikolaj-moskvin-uzelok-na-pamyat-feletony.webp)