Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.)

- Название:Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство географической литературы

- Год:1949

- Город:М.,

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.) краткое содержание

Эти события, как известно, закончились в 1858 году закреплением по Айгунскому договору с Китаем этого обширного, до того никому не принадлежавшего края за Россией.

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На другой день, то-есть 28 сентября, он снова поплыл вдоль берега и через 10 вёрст прибыл в селение Отоксам {На современных картах Паро-Найбу носат название Пороной, а Отоксам — Отасан. (Прим. ред.). }; около селения по берегу разбросано много каменного угля (по-туземному анса) и янтаря (куюреко). По наблюдению меридиональной высоты широта определилась 47°36 2"N, а стелимая долгота 142°45'O 158 . Выйдя из селения и речки Отоксам и следуя по тому же направлению, он через 12 вёрст прошел селение Ай, а ещё через 8 прибыл на ночлег к устью реки Найбу. По обоим берегам этой реки расположено селение того же имени {Селение теперь называется Найбуци. (Прим. ред.). }.

Река Найбу имеет в ширину от 25 до 35 сажен (45–64 м), глубина реки около 15 футов (4,5 м ), а на баре 6 футов (1,8 м) в малую воду; течение — около узла (1,8 км в час). Местность около этой реки лучшая из всех местностей, какие удавалось видеть Орлову на этом берегу. Огромные строевые леса, растущие по её берегам, луга, чернозёмная почва и изобилие в реке различной рыбы представляют все удобства для заселения. Широта её устья по меридиональной высоте солнца определились (в 47°28 26"N, а счислимая долгота 142°25'O 159 . Из селения Найбу, по рекам Найбу и Сусоя, с их протоками, лежит, по словам туземцев, самый удобный и кратчайший путь в залив Аниву, до которого около 100 вёрст. Первоначально Д. И. Орлов и хотел следовать этим путём, но, услышав от айнов, что из Анива морем идут 6 человек японцев, Орлов, желая встретиться с ними, чтобы узнать о нашем посте, оставил своё первое намерение и из Найбу поплыл вдоль берега. Пройдя 11 вёрст, он встретился с японцами в селении Сумму и остановился там ночевать. Японцы приняли его дружелюбно и ласково, объяснили, что русские поселились у селения Тамари, в заливе Анива, и что они уехали оттуда, чтобы повидаться со своими товарищами. Между прочим они оказали Орлову, что совершенно спокойно оставили свои дома, так как уверены, что при русских всё их имущество в Тамари будет цело.

На другой день, 30 сентября, Д. И. Орлов поплыл вдоль берега дальше; спустя 8 вёрст он прошёл селение Сус-Уэнай, а через 7 вёрст мыс Турей. Пройдя ещё 36 вёрст, он пришел ночевать в селение Обуэ-Сена, широта которого 47°N, а долгота 143°10'О.

1 октября из этого селения он поплыл вдоль берега на SSO1/4O и через 17 вёрст (18 км) достиг селения и мыса Чан-Поко у залива Мордвинова. Широта этого пункта по меридиональной высоте солнца определилась 46°52'N, а счислимая долгота 143°20'О.

Залив Мордвинова, лежащий между высокими мысами Ай-Ру и Тунайча, открыт от всех румбов северо-восточной четверти. Грунт в заливе — дресва и каменья — ненадежный для якорной стоянки. Южный берег залива — низменный. Здесь, по словам айнов, находятся довольно глубокие озёра, отделяющиеся друг от друга низменными возвышенностями, через которые туземцы перетаскивают лодки. Из этих озёр выходят речки, впадающие в залив Анива. Одно из них посредством узкого канала соединяется с заливом Мордвинова; глубина канала на баре — 3 фута (0,9 м) .

Из селения Очах-Пока {}Повидимому, Орлов называл так селение Оцно-бека (Прим. ред.). на реку Кусун-Котон, в устье которой расположен наш пост и селение Тамари, ведут два пути: первый, ближайший, через хребет, а второй, более дальний, через упомянутые озера. Дмитрий Иванович, имея в виду слишком позднее время года и крайний недостаток провизии, избрал первый, ближайший путь и 1 октября отправился по нему. Пройдя сначала около 14 вёрст, он достиг реки Кому-Най {Сейчас река Кимонай. (Прим. ред.). }, впадающей в одно из упомянутых озёр, а потом, следуя на SSW1/2W, спустя 10 вёрст, вышел на речку Армури, впадающую, так же как и первая, в одно из сказанных озёр. Пройдя на WNW1/2W, он перевалил через хребет Арекаре-Этута около 800 футов (240 м) высоты и, выйдя к истокам речки Кусун-Котан, по левому берегу её после 15 вёрст пути в 3 часа дня 2 октября пришёл, наконец, в Муравьёвский пост.

Таким образом, этим путём от восточного берега до залива Анива около 50 вёрст.

В то время у Муравьёвского поста стоял на якоре транспорт «Иртыш». Майор Буссе отправил Д. И. Орлова на этом транспорте в Императорскую Гавань, куда он и прибыл 10 октября.

Наступившие вскоре морозы, доходившие до 10°, и бесснежие не позволили Орлову двинуться отсюда ни на лодке, через залив Де-Кастри, ни на нартах. В ожидании зимнего пути он определил широту Константиновского поста — 49°01 20"N. Только 28 ноября Орлов отправился из гавани и к вечеру того же числа достиг устья реки Тумнин. На второй день, поднимаясь вверх по этой реке, он догнал 10 человек мангунов с Амура, ездивших на татарский берег для торговли. Эти мангуны тащили за собой 5 нарт, нагруженных пушным товаром. Не зная пути, Д. И. Орлов не отлучался от попутчиков и соразмерял с ними свою скорость, делая в день не более 15–20 вёрст.

Устье реки Тумнин было покрыто толстым льдом, но чем выше подымались по реке, тем лед становился тоньше, и во многих местах были огромные полыньи; это обстоятельство замедлило путешествие. Глубина реки в полыньях была от 6 до 7 футов (1,8–2,1 м).

Проехав по Тумнину 180 вёрст (190 км), они прибыли на устье речки Сололи, впадающей в Тумнин с севера; проехав по ней около 25 вёрст, они начали подниматься на хребет. Чем далее поднимались, тем снег становился глубже и глубже и наконец достиг глубины 2 1/2 сажен (4,6 м). Подъём с реки Сололи отлогий, но спуск с него на речку Хоюль почти вертикальный. Высота этого хребта около 1500 футов (460 м).

Спускаясь по Хоюль, они достигли реки Яй, или Яви, в которую она впадает. Яви впадает в озеро Кизи 160 . Там Д. И. Орлов встретился с Петровым и, согласно моему вышеупомянутому распоряжению, возвратился с ним в Мариинский пост; они прибыли туда 28 декабря в 10 часов утра. Весь путь из Императорской Гавани до Марианского поста Д. И. Орлов совершил за 30 суток.

Петров остался в Мариинском посту, а Разградский отправился вместе с Орловым в Петровское.

В заключение своего донесения Дмитрий Иванович писал: "Свыкаясь с языком населения осмотренной мной части острова Сахалина, я заметил, что народ, обитающий в средней и южной частях Сахалина, состоит из двух племён: куги и ороксей. Куги — та самая отрасль курильцев, которые обитают на северных Курильских островах; язык их совершенно такой же, как и наших курильцев; ороксы или орочоны — те же, что и наши удские тунгусы, пришедшие сюда, как можно было понять из их рассказов, более 200 лет тому назад. Они разместились по всем селениям острова Сахалина, начиная от Дуэ, и смешались с кугами.

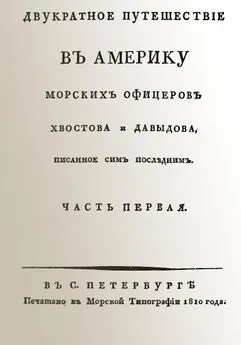

"Оба эти племени называют Сахалин Карафту {Японское название острова — Карафуто. (Прим. ред.). } и считают себя за один род с лоча (русскими), которые к ним пришли с Хвостовым и Давыдовым до появления японцев. Последние стали появляться, по словам орочонов, гораздо позже русских и то приезжали сначала с Мацмая только для рыбного промысла и торговли, а поселились очень недавно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Кольцов - Крайний Герой России [СИ]](/books/1064618/pavel-kolcov-krajnij-geroj-rossii-si.webp)