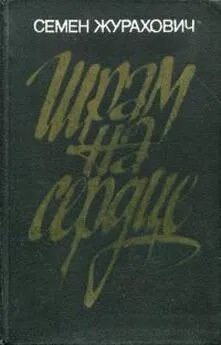

Семен Журахович - Шрам на сердце

- Название:Шрам на сердце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Журахович - Шрам на сердце краткое содержание

В книгу вошли также рассказы, подкупающие достоверностью и подлинностью жизненных деталей.

Шрам на сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вступительное слово длилось каких-нибудь десять минут. Я посидел еще немного. За это время выступили два докладчика. Четкие короткие комментарии к вывешенным на доске схемам и чертежам, еще более короткие выводы.

Я, который привык (и не могу привыкнуть!) к многословию наших собраний, получил поучительный урок: людям, понимающим друг друга, не нужно красноречие. Должно быть полноценно и весомо каждое слово.

Я приглядывался к участникам симпозиума в столовой, на вечерних прогулках. Меня привлекала их интеллигентность, чувство собственного достоинства, истинная демократичность. Впечатления мои подтвердились в непринужденной обстановке, когда я получил любезное приглашение поехать вместе с ними в Гарни и Гехард.

Живой круглолицый грузин (профессор, доктор наук) наклонился ко мне в автобусе:

— Скажите, пожалуйста, — глаза его искрились веселым лукавством, — вы до сих пор бережете философский словарь, где сказано, что кибернетика — идеалистическое лжеучение… и так далее?..

Я признался: словарь и сейчас стоит у меня на книжной полке. И добавил:

— Кажется, сожжение книг ввела инквизиция?

Профессор громко рассмеялся:

— Правильно! Стоит иногда заглядывать в такие словари, чтобы еще раз убедиться, какую отсталость, какую глупость мы сумели преодолеть.

Мы осмотрели Гарни, с недавно восстановленным античным храмом первого века. Мы ехали дальше сказочной дорогой в межгорье, в глубоком ущелье шумела река. Мы осматривали знаменитый Гехард — высеченный в толще гранитной горы величавый собор — рукотворное диво армянской земли.

Я тут не впервые. Но, как и в первый раз, затаив дыхание стою под высокими сводами храмов-крепостей, созданных не богатырями, а обыкновенными каменщиками, вдохновленными не божьим велением, а сознательным желанием сберечь себя как народ.

Во время всего путешествия организаторы симпозиума — армянские ученые — с честью показали лучшие качества армянского характера. Можно было подумать, что тут собрались историки, литераторы, архитекторы. Гости республики услышали короткие, но яркие рассказы об исторических памятниках, сооружениях, об Ереване, через который проезжали. Рассказы сопровождались поэтическими цитатами, древними притчами, перемежались остротами и шутками.

Живые люди! Не замкнутые — хотя бы и в широком кругу — научных проблем. Люди, смотрящие далеко вперед. Люди, которые никогда не согласятся уступить истинно человеческую сущность ни искусственному интеллекту, ни каким-нибудь другим заменителям ума и сердца.

Мы возвращались уже под вечер. Я смотрел в окно, любуясь клочками зелени среди камней. Лоскуты садов. Лоскуты огородов.

— Какой адский труд! — вырвалось у меня.

Молодой кибернетик, сидевший рядом, стал рассказывать, как он и его коллеги строили дачи.

— Нам выделили голый каменистый склон. Каждому по пять соток. Стройте!. Легко сказать… Дача — это прежде всего огород и сад. Для начала надо было выкорчевать и вывезти камень. Сколько выходных дней! Всей семьей. Потом была привезена земля, чуть ли не двадцать рейсов самосвала. Где брали землю? Из котлованов, на стройках. Строек теперь много, и если в Араратской долине, то благодать: плодородная почва. Рассыпали землю на делянке слоем тридцать — сорок сантиметров, внесли минеральные удобрения. Теперь это уже не каменистый пустырь, — огород. А какой же огород или сад без воды? Артезианские колодцы строили сообща. Затем сад… На таком тонком слое ни фруктовых деревьев, ни винограда не вырастишь. Копаю-долблю траншею, по крайней мере метр в ширину и глубину. Долбить приходится кайлом. Сто потов! И снова пустую породу — в пропасть, а в траншею — землю с удобрениями. Ну и небольшой домик.

Лицо молодого ученого осветилось счастливой улыбкой:

— В это лето получил первые гроздья винограда. А яблони и груши, верно, зацветут будущей весной.

Так объединились мудрость новейшей науки с мудростью вековечной любви человека к земле, к природе.

7

Музей Егише Чаренца в Ереване.

Годы и годы по крохе — книжка, фото, страница рукописи — собирали то, чем жил великий поэт.

Как трудно возвращать людям сокровища поэзии, которые — вместе с именем поэта — были обречены на забвение, перечеркнуты (так кое-кому хотелось) навсегда.

Дом, в котором он жил. Лестница, по которой он поднимался в свою квартиру, стены, в которых звучал его молодой, горячий голос.

С глубокой благодарностью тут произносят имя художницы Регинэ Казарян, которая была и, несмотря ни на что, осталась добрым другом Чаренца: она закопала и тем сберегла часть рукописей и книг. Вот они, с пятнами плесени, с расплывшимися чернилами.

Поэт революции из когорты первых. Вот он в форме красноармейца в незабываемом девятнадцатом году. Вот его партизанское свидетельство.

Его знали, его любили Владимир Маяковский, Павло Тычина, Максим Рыльский, Паоло Яшвили, Самед Вургун, Перец Маркиш… Волнующие воспоминания о нем написал Микола Бажан.

Вслушайтесь в этот перечень имен. Какое созвездие поэтов! Живое воплощение интернационального братства!

Для всех нас, кому не довелось видеть Чаренца, он — как живой — встает в воспоминаниях Миколы Бажана:

«Егише каждого из нас глубоко заинтересовал, я сказал бы очаровал, если бы эпитет «чарующий» подходил этому человеку, такому нежному, внимательному, такому жаждущему дружбы и понимания, но в то же время такому резкому, такому соответствующему своему имени, упорному. Он не избегал крутых поворотов и решительных суждений, не всегда справедливых и обоснованных. Однако глубокая человечность, поразительный талант, высокая коммунистическая убежденность, широта сердца, непринужденный юмор, меткое остроумие — они светились в каждом слове Чаренца, они привлекали к нему».

С трепетом переступаю порог маленького кабинета. Стол, за которым он работал. Старый шкаф с книгами. Тяжелый комод, каких теперь не увидишь. Над ним чудесная репродукция Джоконды, привезенная им из Венеции. Редкая пожелтевшая фотография: Чаренц среди друзей-большевиков из ленинской когорты — Мясникян, Атарбеков, Ханджан…

Вглядываюсь в пожелтевшие странички рукописей. Летящие строчки. Как стремительно вырвались они из-под его пера. Кипенье страстей, любовь и ненависть, светлая вера в идеалы революции.

Первые стихи, первые поэмы о Ленине принадлежали Егише Чаренцу.

Он шел к людям, вдохновенный и радостный. Читаю строчки, давно переведенные на украинский язык Павлом Тычиной (стихотворение 1920 года):

Я взял у солнца и земли

Все, что могли мне дать они,

И семена мои взошли…

Что ж я грущу в такие дни?

Голос его мужал. Голос его слышали все народы Страны Советов. Но, как каждый истинный талант, он был суров и требователен к себе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/1094134/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras.webp)