Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

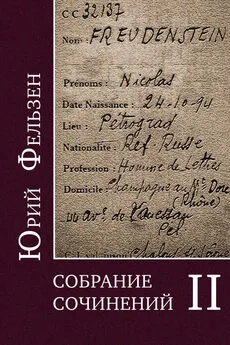

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С. 74. …на «Ромео и Юлии»… – трагедия Вильяма Шекспира (1564–1616) «Ромео и Джульетта» (1592), которая в XIX веке нередко переводилась как «Ромео и Юлия» (самым известным таким переводом был текст М. Н. Каткова, 1841).

С. 74. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Жюльете». – Ставшая крылатой, эта фраза заимствована (в слегка измененной форме) из перевода Н. П. Грекова (1862).

С. 75. …Мы переехали на лето в Павловск <���…> я как-то сидел на скамейке у вокзала – был долгий концертный антракт. В знаменитом когда-то кружке разгуливала громкая, пестрая толпа… – Ср. воспоминания О. Э. Мандельштама, который был старше Фельзена на три года (Музыка в Павловске / Шум времени // Сочинения, т. 2. С. 6–7), а также его стихотворение «Концерт на вокзале» (1921; Сочинения, т. 1. С. 139).

С. 75. …звуки тангейзеровской стройной увертюры… – увертюра к опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». См. примечания к «Повторению пройденного».

С. 80. …чьи-либо «милые», знакомые черты… – Повествователь, с подспудной иронией, обыгрывает стихотворение А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…» 1825), лишь поверхностно тематически смежное с его рассказом о любви, памяти и художественном творчестве. Ср. далее о Тоне: «У нее сохранились те же краски и те же правильные, мелкие черты».Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 2. С. 267. С. 81. …у мужа «бюро»… – (здесь) торговая фирма (от франц. bureau – кабинет, место работы).

Перемены

Впервые – Литературный смотр. Свободный сборник. Под редакцией 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Париж. Лампион. 1939. С. 28–66.

Печатается по данной публикации.

Вышедший летом 1939 года, последний литературно-критический альманах эмигрантских писателей-модернистов не получил того резонанса, на который рассчитывали его организаторы Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Внезапное начало войны отодвинуло на второй план вопросы литературы и искусства, а последовавшая вскоре оккупация Франции оборвала русскую литературную жизнь в Западной Европе. Единственная известная нам рецензия на «Литературный смотр» появилась с опозданием на полгода и принадлежала перу Владимира Набокова, непримиримого противника «Парижской школы», широко представленной в сборнике. В этом критическом отзыве Набоков продолжил линию своего покровителя и единомышленника в эмигрантских литературных распрях, Владислава Ходасевича, скончавшегося тем же летом 1939 года. Громя эстетику «Парижской школы», Набоков, однако, выделил «Перемены» в качестве «единственного украшения сборника», охарактеризовав рассказ Фельзена как «настоящую литературу, чистую и честную» (Современные записки. 1940. № 70. С. 284).

С. 86. …Das ist auch keine Schokolade… – За это больше шоколада не получите (нем.)

С. 93. Разговор перешел на политику <���…> и я невольно с этим сравнил наши у Лели грубые споры… – См. рассказ «Возвращение».

С. 94. «Командитер» – спонсор (франц.)

С. 97. Шура <���…> сообщил, что Леля вышла замуж за Павлика… – Очередное несоответствие хронологической последовательности публикации «романа с писателем» и его сюжетной канвы. В «Повторении пройденного», появившемся за год до «Перемен», Павлик «уже не соперник, а муж».

С. 103. Allumeuse – (здесь) кокетка (франц.).

С. 105. …ваш упрощенный с Шурой «роман», после смерти несчастного Марка Осиповича… – См. роман «Счастье».

С. 108. «Ато ergo sum» <���…> предпочесть ледяному декартовскому «cogito»… – Я люблю, следовательно, я существую (лат.). Обыгрывается крылатая фраза французского философа Рене Декарта (1596–1650): «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую».

Фигурация

Впервые – Бодрость. 1940. 14 января. № 257. С. 3–4.

Печатается по данной публикации.

Представляет интерес история публикации последнего известного нам отрывка из «романа с писателем», появившегося в газете партии младороссов «Бодрость». Сотрудничество в органе русских монархистов было до такой степени неожиданным для еврея и убежденного демократа Фельзена, что еще за полгода до публикации (11 июня 1939 г.), узнав о планах писателя, Зинаида Гиппиус записала у себя в дневнике: «Нельзя понять, что делают бывшие эсеры и “демократы” (и Спаржа!), соединяясь с младороссами. Загадка!» (Год войны (1939). Дневник/Публ. Александра Морозова // Наше наследие. 1993. № 28. С. 43). Загадка, впрочем, решалась легко. Расстановка идеологических сил русского Парижа резко изменилась после оккупации Чехословакии немецкими войсками. Некоторые эмигрантские политические группировки, до тех пор черпавшие вдохновение в немецкой и итальянской моделях тоталитарного государства, – с которыми их связывало резкое неприятие как коммунизма, так и либеральной демократии, – усмотрели в мюнхенском соглашении и последовавшей за ним гибели славянского государства в Центральной Европе участь, уготовленную России гитлеровским режимом. Среди разочарованных были и младороссы, долгое время видевшие в нацистской Германии силу, способную освободить Россию от коммунизма. Последние иллюзии младороссов рассеялись летом 1939 года с подписанием пакта Молотова-Риббентропа. В быстро меняющейся политической ситуации редакция «Бодрости» приняла решение открыть страницы газеты широким кругам эмигрантской словесности, независимо от идеологических убеждений новых сотрудников. Действуя таким образом, «Бодрость» стремилась стать нейтральной культурной средой, свободной от идеологических дрязг – своеобразным Ноевым ковчегом свободной русской культуры, тем более необходимым, что угроза выживанию этой культуры теперь шла не только слева, но и справа (свидетельство усилий редакции к привлечению новых, заведомо идеологически чуждых газете сотрудников сохранилось в письмах Кирилла Елиты-Вильчковского к Нине Берберовой: Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Boris Nikolaevsky Collection. Box 402. Series 233. Folder 42 “Vil’chkovskii К. А.”). Так, начиная с осени 1939 года, в литературном разделе «Бодрости» стали появляться писатели и критики, чьи политические взгляды не соприкасались с программой младороссов. Владимир Набоков помещает здесь отрывок из отвергнутой «Современными записками», по идеологическим соображениям, четвертой главы романа «Дар» (Арест Чернышевского (из неизданной главы романа «Дар» // Бодрость. 1939.31 декабря. № 256. С. 3–4). Здесь же появляются статьи и рассказы Нины Берберовой, Владимира Вейдле, Аллы Головиной, Романа Гуля, Константина Мочульского и так удивившего 3. Н. Гиппиус Юрия Фельзена. Подробнее об обстоятельствах и идеологическом контексте сближения эмигрантских модернистов с редакцией «Бодрости» см. Livak L. Lе social contre l’esthethique: le Zemgor dans la vie litteraire de Гemigration // Cahiers du monde russe. 2005. № 4. P. 826–829. Об отношении Фельзена к идеологии младороссов см. его статью «На литературных собраниях» в настоящем издании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: