Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

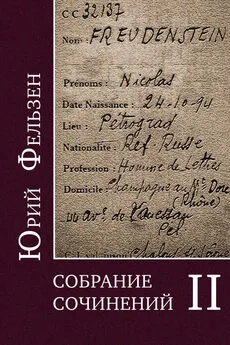

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С. 51. «Аперитивные встречи» – свидание, предшествующее физической близости.

С. 51. «Amourеп series» – типовая любовь (франц.).

С. 51. …восхитительно-умный писатель, еле признанный, уже забываемый <���…> лже-пророки, предатели поэзии, все, у кого не хватило одаренности понять советы мудрого сердца… – имеется в виду Марсель Пруст, противопоставивший политическому активизму художника кропотливый психологический анализ. «Литература действия», политическая ангажированность художника приобрели чрезвычайную популярность во французской культурной жизни 30-х годов. Именно на основании его подчеркнутой аполитичности и эгоцентричности многие французские литераторы этого периода отвергают творческое наследие Пруста, который писал в последнем томе своего романа, что борьба за социально-политические идеалы является для писателя лишь оправданием художественной несостоятельности (Le Temps retrouve. Р. 186).

С. 54. …mauvais et beaux jours… – удачные и неудачные дни (франц.).

С. 55. Securite – (здесь) материальное благополучие (франц.).

С. 56. Ah, ses couleurs sont vraiment chaudes, il est exquis, ce petit moscovite. – Ax, его цвета так пламенны, он изящен, этот милый выходец из Московии (франц.).

С. 57. Vendu- продано (франц.).

С. 57. …светскими «гаффами»… – ошибки поведения, дурной тон (от франц. gaffe).

С. 57. Char те slave – славянское очарование (франц.).

С. 58. «Патрон» – хозяин, начальник, важная личность (франц.).

С. 59. Ces Russes, ah, quelles voix chaudes. – Эти русские, какие у них пламенные голоса (франц.).

С. 59. «Chaud» – (здесь) пламенный (франц.).Композиция

Впервые – Современные записки. 1939. № 68. С. 88–113.

Печатается по данной публикации.

Несмотря на последовательный бунт Фельзена против литературной эстетики «человеческого документа», главный теоретик «Парижской школы», Георгий Адамович, продолжал ценить его писательское мастерство, обходя молчанием свои существенные эстетические и философские расхождения с автором, четко наметившиеся в «Композиции». Так, Адамович считал, что «рассказ чудесно-тонок в своей психологической ткани и безупречно-правдив» и что «обычное фельзеновское пренебрежение к внешней стороне повествования» достигает ожидаемого эффекта – кажущееся на первый взгляд отсутствие конфликта оборачивается «музыкальной» темой трагедии повседневного существования, переданной «не в каком-нибудь эпизоде, не в одной черте, а лишь в целом. Пожалуй, вернее всего, – как осадок» (Последние новости. 1939. № 6597. С. 3). Владислав Ходасевич, в свою очередь, обращал внимание читателя именно на тот аспект фельзеновского рассказа, о котором умолчал его оппонент Адамович, а именно на несовпадение автора и героя «романа с писателем», противоречащее эстетике «человеческого документа». Отталкиваясь от володиного вывода, что художественное творчество «реальнее» повседневной жизни, основанной на некритическом, бессознательном следовании избитым клише, Ходасевич считал, что в писаниях Фельзена «особенно необходимо отделять автора от героя». Более того, критик находил, что образ автора, неизменно присутствующий в «романе с писателем», интереснее и сложнее образа героя-повествователя. В «Композиции», по мнению Ходасевича, «автор опять содержательней и живей героя, хотя надо отдать справедливость, что на сей раз и герой оказался несколько более приближен к читателю, выдвинут из того тумана, в котором обычно его оставляет пребывать автор» (Возрождение. 1939. № 4176. С. 9). Выделяя «Композицию» как одно из наиболее интересных произведений в разделе прозы «Современных записок», Петр Пильский, обычно осторожный в своих оценках Фельзена, писал о «прелести этого рассказа», в котором «поставленная автором задача разрешена, композиция удалась, ее можно считать завершенной тонко <���…> Фельзен один из немногих умеющих слишком ясно слышать биение чужого сердца, видеть и понимать самые незначительные с виду мелочи. У него верны определения, у него освещен и точно обозначен каждый, даже еле ощутимый и незаметный, даже подавленный порыв. <���…> Фельзен не любит красок. У него всегда – штриховой рисунок, и тем не менее всё под его пером становится прозрачным» (Сегодня. 1939. № 83. С. 2). С. 65. …«массу читала», любила стихи и «массу знала наизусть» – «всего Надсона», «Мцыри» и «Галуба» <���…> «Тазит! где голова его?»… – О С. Я. Надсоне и о поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» см. в примечаниях к «Письмам о Лермонтове». Под «Галубом» имеется в виду неоконченная поэма А. С. Пушкина «Тазит» (1829-30). Поэма была впервые опубликована после смерти поэта и названа искаженным именем отца героя – Галуб вместо Гасуб. Люся неточно цитирует сцену, в которой Гасуб укоряет сына, Тазита, за то, что тот не отомстил убийце своего брата:

Отец

Кого ты видел?

Сын

Супостата.

Отец

Кого? кого?

Сын

Убийцу брата.

Отец

Убийцу сына моего!..

Приди!., где голова его?

Тазит!.. Мне череп этот нужен.

Дай нагляжусь!

Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 4. С. 319–320.

С. 69. …снобизм, но с эстетическим, уайльдовским оттенком… – Ирландский писатель Оскар Уайльд (1854–1900) ценился приверженцами модернизма в России начала века как за свои литературные произведения, так и за скандальную ауру декадента-эстета. В воспоминаниях В. В. Вересаева мы читаем: «Помню доклад <���Константина> Бальмонта об Оскаре Уайльде в московском Литературно-художественном кружке. Публика была возмущена бальмонтовскими восхвалениями не только творчества Уальда, но и самой его личности. Ораторы один за другим всходили на кафедру и заявляли, что не нам проливать слезы над Оскаром Уайльдом, попавшим в каторжную тюрьму за содомский грех, – нам, у которых столько писателей прошло через каторгу за свою любовь к свободе и народу. <���Леонид> Андреев, сидевший на эстраде, громко и демонстративно аплодировал Бальмонту и потом говорил, посмеиваясь: – Ну, теперь я навеки погиб во мнении московской публики!» (Воспоминания о Леониде Андрееве // Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева / Ред. Д. Л. Андреев, В. Е. Беклемишева. Москва. 1930. С. 151).

С. 72. …распевавших «Стеньку Разина»… – Имеется в виду песня «Из-за острова на стрежень» на слова поэта, фольклориста и этнографа Дмитрия Николаевича Садовникова (1847–1883).

С. 72. Бердсли – Обри Биэрдсли (1872–1898), художник-график, декоратор, поэт, ярчайший представитель английского модернизма 1890-х гг., иллюстратор произведений Оскара Уайльда, в частности запрещенной в Великобритании драмы «Саломея» (1894).

С. 73. Бетховен – Людвиг ван Бетховен (1770–1827), немецкий композитор, дирижер и пианист.

С. 74. «Bellopunico secundo» и т. д… – «Во время второй Пунической войны крылатая поэзия, проникнув в суровых римлян, смягчила их сердца» (лат.). Цитата из поэмы Силия Италия (27-102 н. э.) «Пуническая война».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: