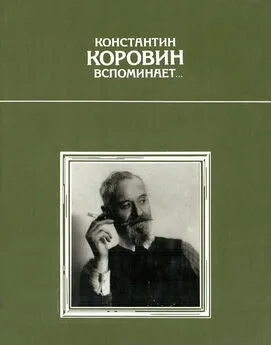

Константин Коровин - «То было давно… там… в России…»

- Название:«То было давно… там… в России…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:5-85557-347-1, 5-85557-349-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Коровин - «То было давно… там… в России…» краткое содержание

«То было давно… там… в России…» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— То есть как это не виноваты? — удивился Андрюша Мельников.

— Не виноваты.

— Постой, — возразил Мельников, — постой… Вот здесь, у Константина, в этом саду, за забором, яблоки. Хорошие яблоки — антоновка. А на заборе острые гвозди понатыканы. Не будь их — яблоки зелеными украли бы. Я сам не могу видеть, когда по Москве везут в кандалах арестантов с выбритыми головами. У солдат сабли наголо. Но, когда бы не было сабель, ты бы увидел небо с овчинку и перестал бы наслаждаться грустью осени, ты узнал бы, что такое горе. Я спросил отца — как это ужасно, арестанты, каторга. «Да, — согласился отец, — ужасно, но ничего не поделаешь».

Святославский в мастерской нашего профессора А. К. Саврасова писал большую картину «Днепр и восход солнца» и говорил: «Солнце, само солнце не выходит».

— А я не люблю солнца, — сказал Левитан. — Я не понимаю, зачем все это. Солнце, а все равно умрешь. Это все так странно. Какая красота! Зачем красота, когда есть смерть…

Левитан был в любимом его настроении — меланхолии. В нашей юности мы были все товарищи, ученики обожаемого нами прекрасного художника Алексея Кондратьевича Саврасова. И всегда были в минорном настроении. Все мы были друзья и знали бедность и невзгоду, но не печалились этим. Одно удивляло нас, что мы были как бы отверженные, одинокие. Искусство наше не было никому нужно.

И странно, когда мы встречали других людей — других профессий, нам казалось, что люди эти какие-то чужие. И все, что они ни говорили, считали сплошной ерундой.

У меня много было родства в Москве. Двоюродных сестер, братьев, теток. Я не мог бывать у них. Они были мне чужие. И я постепенно отстал от них и слышал, что они меня называли гордецом. Это была неправда.

Ближе к нам был любимый нами профессор Саврасов и Антон Павлович Чехов — еще студент. Он часто присоединялся к нашей компании, когда мы, собрав гроши, покупали хлеб, копченую колбасу, печеные яйца и шли от Москвы куда-нибудь на природу — писать этюды.

Антон Павлович почему-то надевал, как и мы, высокие охотничьи сапоги, точно бы там были какие-то непроходимые болота. На плечи накидывали пледы. Это была как бы мода, и встречные прохожие говорили: «Ишь, скубенты прут».

Окрестности московские были прекрасны. Кузьминка, Кусково, Перерва, Останкино, Дубровицы, Царицыно, Кунцево, Петровское-Разумовское.

Проводя целый день под Москвой, мы купались на речке, в прудах.

Я, будучи охотником, часто звал приятелей в Большие Мытищи, в болото к Лосиному Острову, захватывал ружье и постреливал дичь.

Чехов и Левитан не сочувствовали мне, жалели убитую птицу. Но жареную ели и хвалили.

Странно, что все сюжеты, которые мы писали, были всегда грустны. Дивной архитектуры церкви, дворцы в Дубровицах, в Архангельском, имении Юсуповых, в Братцеве — имении Щербатова, в Кускове — имении Шереметева, не прельщали нас. Мы никогда не писали их, предпочитая старый мост на речке, мельницу, деревенские избы или просто лес…

Особенно не нравились нам роскошные дачи и подстриженные сады, цветники.

Грязная дорога, телега, убогая лесная сторожка, брошенная усадьба больше увлекали нас.

А Левитан всегда искал дальний просвет грустной вечерней зари, овраг с ручьями, повисшие ивы над прудом, сельское кладбище. Я часто видал на красивых глазах его слезы. Он говорил мне: «Посмотри, какая красота, какой мотив… Я никак не могу сделать эти ветви, эту тоску».

А. П. Чехов был веселей нас. Мы не любили города и всегда старались уйти подальше от него. И искренно восхищались проселочными дорогами, унылыми стогами на сжатом поле, пожелтевшими деревьями осени, собирали ветви и букеты с вялыми листьями, приносили домой.

Шиповник больше нравился, чем прекрасные розы.

Странный романтизм жил в нашей душе в молодые годы.

Может быть, эти свойства души рождались в нас вследствие отчужденности от общества, которое мало интересовалось искусством в то время. Как-то никому оно не было нужно. И если бы не было замечательного гражданина Павла Михайловича Третьякова, Саввы Мамонтова, то, вероятно, картины Васильева, Саврасова, Перова, Репина, Сурикова, Поленова и многих других остались бы у них в мастерских и вряд ли были бы созданы. И может быть, русские люди не слыхали бы опер Римского-Корсакова — «Снегурочку», «Псковитянку», «Садко», «Царя Салтана», «Кащея», «Майскую ночь» и «Хованщину» Мусоргского и много других, которые С. И. Мамонтов впервые ставил в Частной опере Москвы, где Ф. И. Шаляпин проявил свой великий талант…

Грезино

Помню, в молодости жил я во Владимирской губернии, в двадцати верстах от Боголюбова, в маленькой деревушке из шести дворов под названием Грезино.

Поселок этот стоял на возвышенности, окруженный лесом. Внизу, в ольховых кустах, бежала мелкая светлая речка. Большой еловый лес шел рядами до самой поймы реки Клязьмы.

Я жил в старом деревянном большом доме у Гаврилы Ивановича.

Этот дом был — господская кухня. А Гаврила Иванович был поваром у прежних господ.

Господский дом, тоже деревянный, сгорел. А старик Гаврила Иванович хорошо помнил крепостное право.

Со мной жил приятель мой, Абраша Баранов, тоже, как и я, ученик Московской школы живописи. Крестьяне и Гаврила Иванович были рады нам. По вечерам приходили на скамеечку к нам у дома и любили посидеть и покалякать. Газет мы не получали, да и в Москве не читали их. Политикой совершенно не интересовались и что делалось на свете — не знали.

В этом глухом месте была какая-то необъяснимая божественная красота. И когда окрестные места погружались в сумрак вечера, — дыхание леса, покров наступающей ночи охватывали душу несказанным забвением.

От спелой ржи, овсов, леса, речки шли колдовские ароматы и запахи травы и цветов.

Грезино. И название — по благодатным местам.

Тихо было ввечеру.

— Э-эх, допрежь, помню, молодой был. Вот здесь, около, в дому-то, — господский дом-то здесь стоял, — барышни, Софья и Тата, в таком в вечеру на арфах играли. И вот играли и пели, вот до чего хорошо, чисто ангелы Божии… А мы на лугу сидим и слушаем, и, слухая их, чего-то в животе идет, будто не на земле живешь, а в небе летаешь.

— Помню и я, — сказал лохматый седой старик Афанасий, — неча говорить, от их вреда не было. Тоже, были из себя хороши, а в девках засохли. Приезжали редко эдакие-то, как вы, охотники, верхом катались. Ну, один-то такой ходил на охоту, да и утоп на Поганой Луже. Тата на Погану-то Лужу все ходила — видал я. Сидит там у развалинки, где ране мельница была. Сидит, наклоня голову, и глядит. Тужит. Ждет, знать. А чего ждет — невесть. Ну и засохла от тоски. Померла она-то опосля этого, как утоп молодой барин приезжий, и на арфах более не играли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: