Елена Бреслав - Почему руководители так часто ошибаются?

- Название:Почему руководители так часто ошибаются?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447433949

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Бреслав - Почему руководители так часто ошибаются? краткое содержание

Идиоты-начальники стали притчей во языцех – кто только на них не жалуется! Жалоб так много, что приходит в голову мысль, что тут что-то не так. Поэтому появилась эта книга – как итог анализа причин управленческих ошибок. Их больше, чем хотелось бы. Есть одна катастрофическая, но при этом очень частая… Что же делать? Краткие рекомендации в книге даны. И пара простых в применении, но результативных алгоритмов. Небогато, но в рамках небольшой книги больше и не получится. Приглашаем к обучению…

Почему руководители так часто ошибаются? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Общее для этих, таких разных, проявлений – выход эмоций на грань подконтрольности.

Снаружи существование этой ситуации можно заподозрить по тому, что человек из множества решений выбирает одно привычное – или никакого. Если бы внутренних ограничений не было, ему был бы доступен широкий спектр решений.

Совет консультанта: Типичным примером могут служить жалобы молодых специалистов на недостаток навыков, опыта, знаний и пр. Их природу можно легко определить по ответу на вопрос «Чего именно Вам не хватает?» Если жалобы имеют рациональный характер, то человек в ответе дает более или менее четкий перечень желаемого; но если они иррациональны, то ответ будет «всего».

О волшебная сила культуры

А вот что в организации очень и очень оправдано, так это так называемая «двойная идентификация» в управленческой команде. Она предполагает, что сотрудникам одновременно придают свойства и руководителя своего подразделения, и члена Правления; наемного работника и собственника и т. д. Цель – чтобы они воспринимали ситуацию не столь однобоко. Все обсуждения, где сотрудники путем дискуссии принимают решения, которые руководство могло бы принять волевым путем или при помощи несложных расчетов, направлены на создание идентификации с ролью руководителя или владельца. Она достигается за счет причастности, деятельности, опыта нахождения в той или иной роли. Тогда часть конфликта переносится в душу сотрудника, будь он владельцем, менеджером или собственником, и там он ради своего душевного спокойствия как-то его разрешает.

Но в целом проблемы партнерства – одни из самых сложных, в том числе из-за связанных глубоких внутренних конфликтов, а также из-за отсутствия адекватных юридических способов разрыва.

Пробуксовка при принятии групповых решений, проблемы партнерства, игры – только малая толика из великого множества динамических эффектов малой группы. Их, безусловно, очень много. Но «вершиной» их многообразия можно вверенное считать феномен организационной (или корпоративной, мы будем использовать эти определения как синонимы) культуры. Сразу введем разграничение между той корпоративной культурой, которую хотят видеть руководители на своем предприятии, и той, которая формируется и существует фактически.

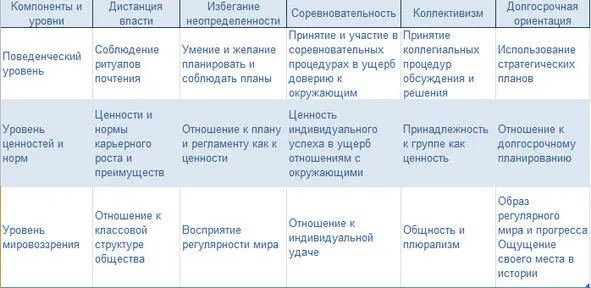

Что входит в оргкультуру? Явление это сложное, и детализировать его можно по многим критериям. Для нашей книги удобнее всего комплексная модель организационной культуры Хофстеда-Шейна, разработанная Е. Б. Моргуновым. Она соединяет уровни культуры по Шейну с показателями оргкультуры по Хофстеду. Уровни культуры – это:

мировоззрение, которое наблюдается с трудом и имеет выраженную национальную составляющую;

ценности и символы, которые можно выявить с помощью интервью и которые можно скорректировать, если прикладывать значительные управленческие усилия в течение длительного времени;

поведение, которое отлично проявляется в поступках сотрудников, в характере их коммуникации, в процедурах взаимодействия, которые не всегда формализованы, но работают без лишних напоминаний со стороны руководителя. Поведенческий уровень культуры – это свод неписаных норм и правил.

Показатели культуры – это некие симптомы внутреннего психологического устройства организации, на которое стоит обратить внимание. Возможные сочетания представлены в табл. 1.

Табл. 1. Комплексная модель организационной культуры Хофстеда-Шейна 54

Получается, что в оргкультуру входят почти все уже рассмотренные феномены: установившиеся стереотипы деятельности, декларируемые и истинные ценности, декларируемые и недекларируемые представления о том, как живет и действует организация и каким образом она добивается успеха, как в ней добиваются успеха, внешне наблюдаемый стиль поведения, одежды, переписки и т. д.

Вывод: оргкультура – это окаменевшие закономерности поведения (по аналогии с экономикой, которая есть окаменевшие закономерности функционирования предприятия и о которую мы обсуждаем в соответствующем разделе).

Компашка – компания – Компания – КОМПАНИЩЕ

При взгляде на таблицу 1 понятно, что, как и в любой другой сложной системе, в оргкультуре могут существовать противоречия. Так, на поведенческом уровне желание принимать коллегиальные решения и соблюдать планы нередко идет вразрез с соревновательностью, которая подталкивает к незапланированным поступкам. Высокая ценность индивидуального успеха в отсутствие дополнительных мер будет восприниматься как угроза коллективизму и так далее (уровень ценностей и норм). Мировоззрение может биться в тисках противоречия между общностью и реальным классовым устройством, а также прогрессом, который предполагает неравенство и стремление тех, кто его двигает, подняться на более высокую ступень социальной иерархии.

Но в модели Хофстеда-Шейна, очень полезной, не учтен еще один аспект оргкультуры – ее связь с семейными, родовыми ценностями, которая образуется в силу стереотипов восприятия организации как «родной ячейки». Сила этой «сцепки» актуальна не только для партнерских отношений, но и для компании как таковой. Она существенно зависит от размера предприятия. На небольших предприятиях с численностью коллектива до 30 человексемейный характер отношений является почти обязательным. При количестве сотрудников от 30 до 50 может быть по-разному, а когда коллектив разрастается и персонала становится больше полусотни душ, с большой вероятностью начинается отход от семейности. А, как вы помните, при срабатывании семейных стереотипов на начальника переносится образ кого-либо из родителей или бабушек-дедушек (причем не обязательно того же пола), на коллег – образы братьев или сестер, или друзей детства, на подчиненных… На подчиненных никакого переноса может не быть – руководитель вполне может воспринимать их как сотрудников. И все. Почва для конфликта готова: он им отец или старший брат, а они ему никто.

Справедливости ради надо сказать, что бывает и наоборот: руководство воспринимает сотрудников как членов семьи. Одно из неприятных последствий – затруднения при увольнении. Нередки случаи, когда людей из компании не увольняют вовсе. И если какой-либо смельчак решается уйти по собственному желанию, он воспринимается как предатель – из семьи не уходят! А без «обновления крови» развиваться тяжело.

Следующее значение численности коллектива, влияющее на эмоциональный климат в коллективе, это 100 человек. Первое лицо компании уже не знает всех сотрудников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: