Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91180-584-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание

Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.

Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.

Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если в Швеции доходы 10 % богатейшего населения превышают доходы 10 % беднейшего населения в 6,2 раза, во Франции – в 9,1 раза, а в США – в 15,9 раза, то в Аргентине – в 39,1 раза, в Мексике – в 45 раз, а в Бразилии – в 85 раз. [275]По оценкам латиноамериканских статистиков, 18,6 % жителей региона классифицировались как пребывающие в крайней бедности или нищете, еще 24,3 % – как живущие в бедности (в 1990 г., соответственно, 22,5 и 25,8 %). [276]На доходы, составляющие менее $1 в день, проживает 56 млн латиноамериканцев. [277]В Бразилии доля неграмотных среди населения старше 15 лет составляет 13,6 %, в Мексике – 9,5 %, в Перу – 15,0 %, в Боливии – 13,3 %. [278]

Для Латинской Америки не характерны расизм и расовая дискриминация. Тем не менее, унаследованные от прошлого проблемы остаются весьма острыми. Доклад о развитии человека, опубликованный под эгидой ООН, характеризует современное положение дел следующим образом: «Латиноамериканцы европейского происхождения часто гордятся своим “расовым дальтонизмом”, подчеркивая, что в их странах цвет кожи человека не имеет значения. Однако фактический уровень благосостояния, как и уровень политического представительства коренных народов на всем латиноамериканском континенте, ниже, чем у других групп населения.» [279]

В Мексике в начале 1990-х гг. за чертой бедности проживали 81 % индейцев, что многократно превышало средний показатель по стране (18 %); в Перу значения того же показателя составляли, соответственно, 79 и 50 %. Чернокожее население Сан-Пауло (Бразилия) получает зарплату вдвое меньшую, чем белые. [280]Исследование, проведенное в 1996 г. в Бразилии, выявило, что не менее четверти афробразильцев, мулатов и индейцев относятся к беднейшей группе населения страны, тогда как среди потомков европейцев доля оказавшихся в беднейшей группе составляет только 13 %, а среди выходцев из Азии – всего 8 %. [281]

Высокий уровень имущественного неравенства в Латинской Америке – сложный социально-экономический феномен, и продолжающееся отлучение коренного населения от благ современной цивилизации – лишь одна из его причин. Уровень неравенства, например, очень высок и в Аргентине, где доля коренных народов в населении невелика, а значения коэффициента Джини [282](0,52) все равно заметно выше, чем в Швеции (0,25) и США (0,41). [283]Тем не менее, статистические данные свидетельствуют, что бедность – это в значительной степени проблема коренного населения Латинской Америки.

Феномен социального исключения – вне зависимости от того, о каких этнических группах населения идет речь, – непосредственно связан с тем порочным кругом, который образуют бедность, низкий образовательный уровень, отсутствие необходимой профессиональной квалификации и низкая оплата труда. По данным ЮНЕСКО, около 39 млн взрослых латиноамериканцев неграмотны. В школе дети из беднейших слоев населения попадают в категорию плохо обучаемых – сказываются обстановка в семье, а часто и неполноценное питание. [284]

Эксперты Экономической комиссии ООН по Латинской Америке в 1990-е гг. выяснили, что в целом по континенту бедность на 66 % определяется низким уровнем образования людей, не позволяющим им претендовать на хорошо оплачиваемую работу. В Мексике роль этого фактора еще выше – 71 %, в Бразилии – 73 %, в Чили – 83 %. И только в Аргентине бедность зависит от низкого уровня образования «всего» на 33 %. [285]Все это приводит к тому, что анклав нищеты и социального исключения в Латинской Америке обладает значительной устойчивостью и почти не меняется в размерах.

Из глубины веков проистекает еще одна особенность латиноамериканской жизни – чередование периодов быстрого экономического роста и острых экономических кризисов. «Эксплуатация природных или людских ресурсов при помощи методов, уничтожающих эти ресурсы, – писал в свое время П. Джемс, – порождает внезапные бумы спекулятивного процветания, за которыми следует катастрофическое падение, а система хозяйства, базирующаяся на подобных методах, неизбежно подвержена сильным колебаниям». [286]Сегодняшние механизмы возникновения острых экономических и финансовых кризисов в странах Латинской Америке носят более сложный характер, но, как свидетельствует новейшая история Аргентины, Бразилии, Мексики и ряда других стран региона, повышенная неустойчивость экономического развития остается его характерной чертой.

6.2. Продолжительность жизни: впечатляющий рост, вопиющее неравенство

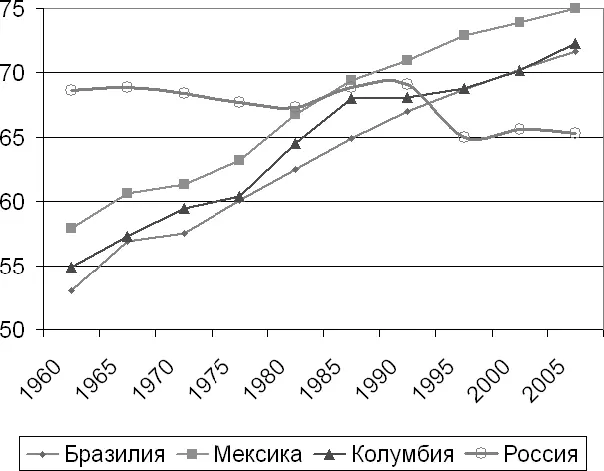

Рост продолжительности жизни.Латинская Америка добилась впечатляющих успехов в повышении продолжительности жизни: за последние полвека она увеличилась в среднем на 20 лет (рис. 6.1). Экономические потрясения и контрнаступление инфекционных болезней не обошли регион стороной, однако, в отличие от России и тропической Африки, не оставили глубоких демографических шрамов. Сами латиноамериканцы, впрочем, отнюдь не склонны описывать демографическую ситуацию в своих странах в розовых тонах. Регион, полагают они, просто шагает в ногу со всем миром, а неравенство перед лицом смерти, как и прежде, сохраняет вопиющие масштабы. Показатели смертности «верхов» и «низов», потомков европейцев и коренных жителей континента по-прежнему различаются в разы.

Рис. 6.1.Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни (лет) в некоторых странах Латинской Америки и России

В начале 1950-х гг. средняя продолжительность жизни в Латинской Америке составляла примерно 52 года (табл. 6.1). Значения данного показателя в различных странах региона различались в то время весьма заметно и во многом были обусловлены их историческим прошлым.

Впереди с большим отрывом шли Аргентина (63 года) и Уругвай (66 лет). Население двух этих стран, сформированное в основном испанскими и итальянскими эмигрантами и их потомками, мало отличалось от европейцев и по режиму демографического воспроизводства.

Таблица 6.1.Ожидаемая продолжительность жизни, коэффициент младенческой смертности и ВВП (ППС) на 1 жителя в странах Латинской Америки

* Оценка на 1952 г.

** – 2005 г.

«…» – нет сведений.

Источники: Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Демографическая история России: 1927–1957. М., 1998. Приложение 3; Народонаселение стран мира. М., 1989. С. 198–236; Human Deelopment Report 2006. P. 284–285; Brea J. Op. cit. P. 13; 2006 World Data Sheet.

Снижение рождаемости началось здесь примерно на 60 лет раньше, чем в большинстве латиноамериканских государств, [287]а продолжительность жизни в середине прошлого столетия если и уступала Франции (67 лет) и США (69 лет), то весьма незначительно. Влияние истории ярко обозначилось и в Коста-Рике, небольшой центральноамериканской стране, также населенной преимущественно потомками европейцев. В начале 1950-х гг. продолжительность жизни составляла здесь 57 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: