Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91180-584-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание

Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.

Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.

Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

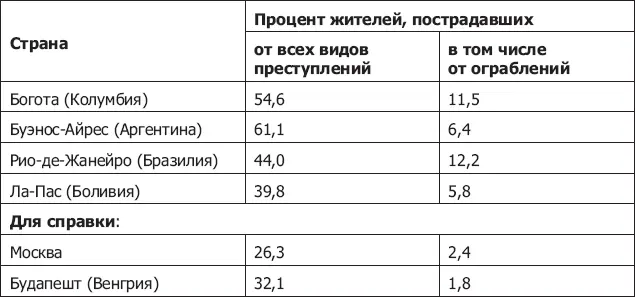

Динамичный рост одних территорий (как правило, примыкавших к крупнейшим мегаполисам) сочетался с глубоким упадком других. Быстрая урбанизация сопровождалось разрастанием кварталов нищеты. Резко увеличилась преступность. В Бразилии, например, смертность от убийств выросла с 11,4 на 100 тыс. жителей в 1980 г. до 28,4 в 2002 г., а в многомиллионном Сан-Пауло, крупнейшем мегаполисе страны, соответственно, с 17,3 до 53,9. [304](Для сравнения: в России значения данного показателя выросли с 14,3 на 100 тыс. жителей в 1990 г. до 29,1 в 2003 г.) [305]Высокий уровень преступности характерен и для других латиноамериканских мегаполисов (табл. 6.3). Преступность сконцентрирована прежде всего в бедных районах. Исследование, проведенное в Сан-Пауло в 2000 г., выявило, например, статистически значимую отрицательную корреляцию показателя смертности от убийств в данном районе города с уровнем дохода его жителей ( r = –0,65) и положительную ( r = 0,68) с долей подростков, не посещающих школу. При этом наблюдались колоссальные различия в уровне смертности от убийств в различных районах этого мегаполиса. [306]

Таблица 6.3.Преступность в некоторых городах Латинской Америки во второй половине 1990-х гг. (по данным международного исследования жертв преступности)

Источник: Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в изменяющемся мире. Программа развития ООН. М.: Весь мир, 2004. Табл. 23.

Явным свидетельством неполадок в экономике стал миграционный отток населения. В 2000–2005 гг. для всех крупных стран региона, за исключением Венесуэлы, Коста-Рики и Чили, было характерно отрицательное сальдо внешней миграции. В этот период в целом по Латинской Америке число выбывших превышало число прибывших в среднем на 800 тыс. человек в год. [307]

Эмиграционный поток из Латинской Америки делится на две составляющие: «утечка мозгов» (отток высококвалифицированных профессионалов) и миграция неквалифицированной рабочей силы. Если Центральная Америка (прежде всего Мексика, см. главу 4) уже давно служит источником роста численности населения США, то для южноамериканских государств такое положение прежде было менее характерным. Более того, в первые годы после Второй мировой войны они приняли очередную волну европейских иммигрантов. Однако на рубеже столетий положение изменилось.

Наиболее яркий пример – Аргентина, всегда привлекавшая иммигрантов из Европы и менее развитых стран Латинской Америки. Подъем экономики на волне неолиберальных реформ в 1990-е гг. сменился кризисом, в результате которого уровень безработицы вырос до 24 %. [308]Тысячи аргентинцев начали возвращаться в страны, из которых когда-то прибыли в Южную Америку их предки, – в Испанию и Италию либо эмигрировать в США, где в Майами-Бич уже вырос свой «маленький Буэнос-Айрес». За 2000–2001 гг. из страны выехало 120 тыс. человек – пятая часть общей численности выехавших за последние полвека, и лишь после стабилизации экономической обстановки эмиграционная волна пошла на убыль. [309]По данным одного из опросов, об эмиграции «подумывали» 43 % студентов аргентинских вузов. [310]Переводы от родственников из-за границы получают 13 % уругвайских и 5 % эквадорских семей. [311]Эквадор в 1999–2000 гг. покинули около 4 % его жителей, многие из которых нашли работу в США или на оливковых плантациях юга Испании. Около 1,4 млн человек не только по экономическим причинам, но по соображениям безопасности покинули Колумбию, в целом же за границей проживает около 3,5 млн колумбийцев. [312]

6.3. Снижение рождаемости по-латиноамерикански

«Демографический взрыв».Более низкая по сравнению с развивающимися странами Азии и Африки смертность сочеталась в Латинской Америке с очень высокой даже по меркам «третьего мира» рождаемостью (исключение составляли Уругвай и Аргентина, где показатели рождаемости были ближе к европейским). На Северо-Востоке Бразилии в среднем на 1 женщину приходилось 8–9 рождений. [313]

Для Латинской Америки никогда не был характерен западноевропейский тип демографического поведения, при котором (до изобретения современных контрацептивов) снижение рождаемости достигалось за счет позднего вступления в брак и высокого уровня безбрачия. Кроме того, в начале второй половины ХХ в. в условиях относительно благоприятного экономического положения наблюдался настоящий брачный «бум». В условиях снижающейся смертности становилось все более редким явлением раннее вдовство. В результате с 1950 по 1960 г. доля женщин, состоящих в браке, выросла с 58 до 63 %, что также способствовало росту рождаемости. [314]

Все это привело к тому, что темпы роста населения стран Латинской Америки оказались исключительно высокими. Латинская Америка неожиданно стала мировым лидером по этому показателю. С 1950 по 1970 г. население Мексики увеличилось в 1,87 раза, Бразилии – в 1,79 раза, тогда как Китая – в 1,55 раза, Индии – в 1,49 раза.

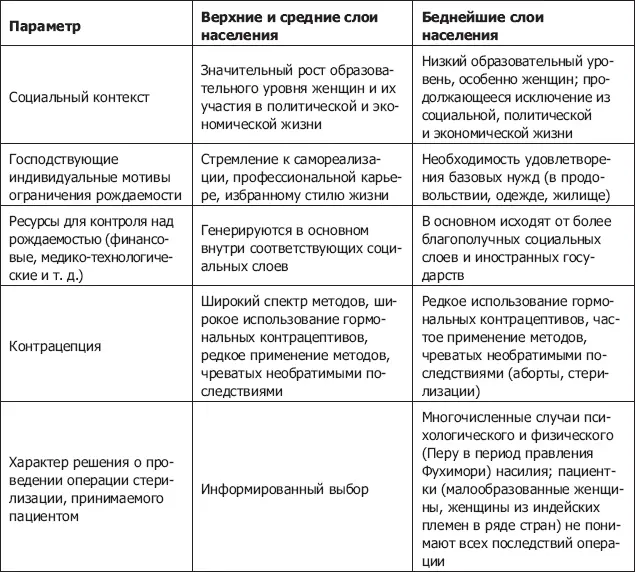

Два демографических перехода для бедных и остальных.Начало новейшего периода в демографической истории Латинской Америки относится к середине 1960-х гг., когда в большинстве стран региона стартовало снижение рождаемости. Двойственный характер этого процесса, по-разному протекавшего в «верхах» и «низах» общества, проявился не только в социальной дифференциации показателей рождаемости, но и в различии движущих сил ее снижения в различных социальных стратах. [315]Хотя специфика снижения рождаемости «по-латиноамерикански» не сразу была замечена исследователями, она постепенно стала обозначаться все более явно.

В регионе сложились две модели снижения рождаемости (табл. 6.4). На верхнем и среднем «этажах» общества такое снижение определялось факторами, укладывающимися в теорию демографического перехода: ростом образования, урбанизацией, эмансипацией женщин и их широким вовлечением в экономическую и социальную жизнь, возрастающей субъективной ценностью самореализации.

Таблица 6.4.Два типа ограничения рождаемости в странах Латинской Америки

Движущие силы снижения рождаемости в социальных низах были существенно иными. Здесь оно не сопровождалось уменьшением масштабов исключения из социальной, политической и экономической жизни. Социальные низы были по-прежнему «отключены» от многих благ современной цивилизации и зарабатывали себе на пропитание главным образом в неформальном секторе экономики или в сельском хозяйстве. Снижение рождаемости в этом социальном слое определялось не стремлением к самореализации, а необходимостью удовлетворить базовые потребности: в еде, одежде и жилище. Предельным выражением этой модели демографического «перехода без развития» явилась кампания по массовой стерилизации населения в Перу во второй половине 1990-х гг., в ходе которой женщины из беднейших слоев населения соглашались на проведение операции в обмен на еду и одежду либо подвергались стерилизации насильственно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: