Борис Литвак - Наука управления. Теория и практика

- Название:Наука управления. Теория и практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дело

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-0621-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Литвак - Наука управления. Теория и практика краткое содержание

Объектом изучения науки управления является управленческая практика: ее закономерности и принципы принятия решений, технологии лидерства и законы власти при достижении целей в реальных управленческих ситуациях. В первую очередь интерес представляют те результаты науки управления, которые позволяют добиться успеха, недостижимого без их использования, и становятся неотъемлемой составляющей профессионального арсенала управленца.

Впервые основные положения науки управления изложены систематизированно, с единых позиций, с использованием единой логически согласованной системы определений, управленческих конструкций и технологий, способных повысить эффективность управления. Сформулированы основные законы управления.

Рекомендуется тем, кто работает в области управления и стремится повысить свой профессиональный уровень, а также всем, кто изучает теорию и практику управления.

Наука управления. Теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

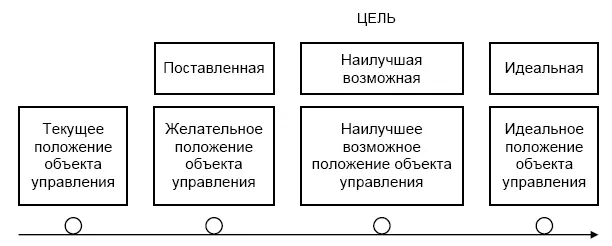

Рис. 6.6. Процесе целеполагания

Текущее положение, в котором находится объект управления, может быть оценено управленцем с различной степенью глубины и уровнем сложности использованных для этого управленческих технологий (см. п. 6.1). Модели целеполагания должны формироваться с учетом этого.

Если в сложившейся управленческой ситуации при имеющемся потенциале управленец может достичь наиболее предпочтительного положения объекта управления по тем критериям, по которым его оценка производится, то речь идет о модели наилучшего возможного положения объекта управления, которое может быть достигнуто. К сожалению, управленец далеко не всегда видит наилучшее возможное положение объекта управления.

Если не принимать во внимание существующих ограничений для реального достижения поставленных целей, то можно говорить о наилучшем положении объекта управления, определяемом без учета реальности его достижимости, т. е. о модели его идеального положения. Идеальное положение определяется при отсутствии противодействия со стороны тех, кто имеет в сложившейся управленческой ситуации противоположные интересы.

На рис. 6.6 на оси абсцисс показаны упомянутые положения объекта управления по возрастанию их предпочтительности для субъекта управления. Желательное положение является, как правило, более предпочтительным, чем текущее. Наилучшее возможное положение, которое может быть достигнуто в сложившейся управленческой ситуации, более предпочтительно, чем желательное, но менее предпочтительно, чем идеальное.

При моделировании процесса целеполагания в зависимости от положения, которого стремится достичь субъект управления, будем различать цели: поставленную, наилучшую возможную и идеальную.

Представление управленцем наилучшей возможной и идеальной целей способствует лучшему пониманию им управленческой ситуации и дальнейших путей развития объекта управления, в то время как поставленная цель – важная составляющая процесса управления и принятия любого управленческого решения.

В зависимости от степени важности для объекта управления цели подразделяются на стратегические, тактические и оперативные. Стратегические цели формируются при определении направлений долговременного развития организации; тактические – цели среднесрочного характера, обеспечивающие достижение стратегических целей; оперативные – обеспечивающие решение задач оперативного управления.

Стратегические цели оказывают влияние на формирование тактических и оперативных целей. В то же время тактические цели могут учитываться при формировании и корректировке стратегических целей, а оперативные – при формировании и корректировке тактических целей.

Для того чтобы при моделировании целеполагания поставленная субъектом управления цель была конкретизирована, целесообразно указывать также временной интервал ее достижения. С этой точки зрения цели бывают долго-, средне- и краткосрочными.

Долгосрочные цели предполагают их реализацию в течение длительного промежутка, скажем пяти и более лет, среднесрочные – от года до пяти, краткосрочные – до года. Временные интервалы устанавливаются с учетом характера деятельности организации. В условиях быстро изменяющихся ситуаций долгосрочной может считаться цель, поставленная на период в полгода, а краткосрочной – на срок, не превышающий месяца. С такими моделями целеполагания приходится сталкиваться иногда в банковской и других видах деятельности.

В то же время в условиях мало изменяющихся ситуаций сроки постановки целей более продолжительны. Это относится, например, к разработке долгосрочных проектов освоения космоса и другим долгосрочным проектам.

Долгосрочные цели более характерны для стратегического управления, краткосрочные – для тактического, среднесрочные могут использоваться как при стратегическом, так и при тактическом управлении.

В моделях целеполагания желательное положение объекта управления, к достижению которого стремится субъект управления, может быть им в различной степени детализировано и представляться с различной степенью точности. В зависимости от степени точности и детальности представления управленцем желательного положения цели подразделяются на траекторные и точечные.

Траекторные цели определяют общее направление, в котором должно изменяться состояние управляемого объекта. Например, цель «увеличение прибыли предприятия» лишь направление, в котором компания стремится изменить получаемую ею прибыль.

В то же время точечные цели формулируются как стремление достичь вполне конкретного результата. Например, обеспечить прибыль компании в текущем году в размере 75 млн долл.

Как отмечается в работе [17], цели по своему характеру могут быть взаимно нейтральными, кооперирующимися или конкурирующими.

Управленческие воздействия, необходимые для реализации взаимно нейтральных целей, не пересекаются и не зависят друг от друга. В случае кооперирующихся целей управленческие воздействия, необходимые для их реализации, подкрепляют друг друга, так что одно из них способствует и реализации другого. Нередки ситуации, когда достижение одной из целей обеспечивает достижение и другой, кооперированной с ней цели.

В случае конкурирующих целей достижение одной из них может означать отказ от другой. Это имеет место, например, если цели могут быть реализованы только с использованием одного и того же ограниченного ресурса, скажем за счет одного и того же объема финансирования.

Сформулируем основные свойства, которые необходимо учитывать при разработке моделей целеполагания.

Цель ставится управленцем на основании его видения текущего и желательного положения объекта управления. Решить управленческую проблему – это значит обеспечить достижение поставленной субъектом управления цели, т. е. реализовать переход объекта управления от текущего положения к желательному. От того, насколько верно управленцем ставятся цели, во многом зависит результат функционирования объекта управления.

Цель управленцем ставится на основании полученной информации об управленческой ситуации, ее анализа и формирования собственного видения текущего и желательного положения объекта управления.

Недостоверная информация может приводить к неверно поставленной цели. В приводившемся выше примере Наполеону удалось одержать победу над австрийской армией под Ульмом в значительной степени благодаря тому, что австрийскому главнокомандующему Маку была представлена недостоверная информация, на основании которой им была поставлена неверная цель и принято ошибочное решение, приведшее к поражению. Недостоверная информация, неверно понятая бизнесменом управленческая ситуация и, как следствие, неверно поставленная цель могут стать причиной принятия неэффективных управленческих решений в бизнесе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: