Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Название:Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00646-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие краткое содержание

В учебном пособии отражены основные вопросы психиатрии войн и катастроф, дана характеристика медико-психологических и психиатрических последствий современных катастроф, чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, отмечены особенности психического здоровья людей в экстремальных условиях жизнедеятельности, а также возникновения, формирования и течения психических нарушений у различных категорий пострадавших и раненых. Изложены вопросы организации медико-психологической и психиатрической помощи в условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Пособие предназначено для врачей-психиатров, организаторов военного и гражданского здравоохранения, врачей общей практики, а также смежных с психиатрией специальностей (неврологов, психотерапевтов, психофизиологов, психологов), проходящих обучение на факультетах подготовки руководящего состава медицинской службы, послевузовского и дополнительного образования медицинских вузов, аспирантов, ординаторов и интернов.

Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внутренняя агрессия представляет особый интерес, так как является одним из основных источников психических расстройств и психосоматических заболеваний. Она может обладать той или иной степенью скрытости в зависимости от волевых свойств и иных индивидуальных качеств субъекта. Внутренняя агрессия (называемая «дефицитной») выражается в фантазиях, мечтаниях и сновидениях разрушительного характера, депрессивных сдвигах настроения с чувством вины и ущербности, а в случаях малой осознанности агрессии – в формировании психосоматических заболеваний.

В отличие от реактивной, защитной по характеру агрессии все формы активной (спонтанной) агрессии имеют личностный характер и частично базируются на наследственных и врожденных качествах человека. В отличие от агрессии как поведения, агрессивность как свойство личности описывается такими терминами, как «чувство ненависти», «враждебность», «негативизм», «подозрительность», «взрывчатость» (эксплозивность), отражающие разную степень готовности к тем или иным видам агрессивных действий.

Небольшая часть тяжелых правонарушений совершается психически больными. В частности, среди убийств доля таких случаев составляет 3–5 %. Наиболее криминогенными являются четыре формы психической патологии: шизофрения (64 %), последствия черепно-мозговых травм (9 %), алкоголизм (7 %) и умственная отсталость (7 %). Патологические мотивы агрессивного поведения подразделяются на продуктивно-психотические и негативно-личностные (Мальцева М. М., Котов В. П., 1995). Среди первой группы необходимо отметить бредовую мотивацию (мотивы самозащиты, мести, исполнения великой миссии, искупления вины и др.), галлюцинаторную мотивацию (императивные «приказы»), непреодолимые автоматизированные импульсы, помрачения сознания с общей дезорганизацией поведения. Негативно-личностные патологические механизмы агрессии связаны с извращением и расторможенностью влечений, псевдосоциальной гиперактивностью, а также ситуационно спровоцированными мотивировками вследствие эмоциональной бесконтрольности, интеллектуальной несостоятельности, повышенной внушаемости и подчиняемости больных.

Направления работы по профилактике агрессии в армии и на флоте должны быть ориентированы на:

1) повышение качества медицинского и психологического отбора военнослужащих;

2) недопущение высокоагрессивных личностей к непосредственному контакту с оружием (в том числе к руководящим должностям, связанным с интенсивным общением);

3) оказание помощи командирами офицерампо работе с личным составом в установлении и поддержании здорового морально-психологического климата в подразделениях, обеспечении уставных взаимоотношений военнослужащих и разъяснении причин возникновения, механизмов развития и последствий агрессивного поведения.

Немаловажное значение имеет и ужесточение контроля за всеми сторонами материально-бытового обеспечения воинов, выполнением распорядка дня, полноценностью отдыха.

4.5. Аутоагрессивное (суицидальное) поведение

4.5.1. Формы и распространенность аутоагрессивного поведения

Аутоагрессивное поведение, в отличие от агрессивного, направлено на причинение вреда самому человеку. К формам аутоагрессии относятся: суицидальное поведение (завершенные самоубийства, суицидальные попытки – истинные и демонстративно-шантажные) и аутоагрессивные несуицидальные действия (самоповреждения). Критериями суицидального поведения являются желание покончить с собой и знание последствий предпринимаемых действий. Самоубийство – это не симптом, не синдром и даже не признак психической аномалии, это форма поведения человека, попавшего в трудную ситуацию (психологический кризис).

Высокий уровень самоубийств отмечается в странах Восточной Европы, средний уровень – в странах Западной Европы, Северной Америки, Азии, низкий уровень – в странах Центральной и Южной Америки.

Средний уровень самоубийств в мире – 16,5 на 100 тыс. населения, в Российской Федерации – 22,1. По данным ВОЗ, в 2020 г. в мире ежегодно будут кончать жизнь самоубийством 1,54 млн человек, каждую 1–2 с будет совершаться суицидальная попытка, каждые 20 с – завершенное самоубийство.

4.5.2. Суициды

Суицид – это социально-психологическая дезадаптация личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта. Совокупность суицидентов представлена тремя основными диагностическими категориями: больными психическими заболеваниями, пограничными нервно-психическими расстройствами и практически здоровыми лицами . У всех суицидентов, независимо от диагностической принадлежности, обнаруживаются объективные (изменения поведения) и субъективные (эмоциональные сдвиги) признаки социально-психологической дезадаптации личности. Во всех случаях суицид является результатом личностной переработки конфликтной ситуации. Таким образом, суицидальное поведение обусловливается тремя основными компонентами: интегральной системой личности, социально-психологической адаптацией, переживаемым конфликтом (а у психически больных еще и психопатологическими факторами). Самоубийство есть намеренное (осознанное) лишение себя жизни. Различают завершенные суициды, суицидальные попытки и суицидальный риск .

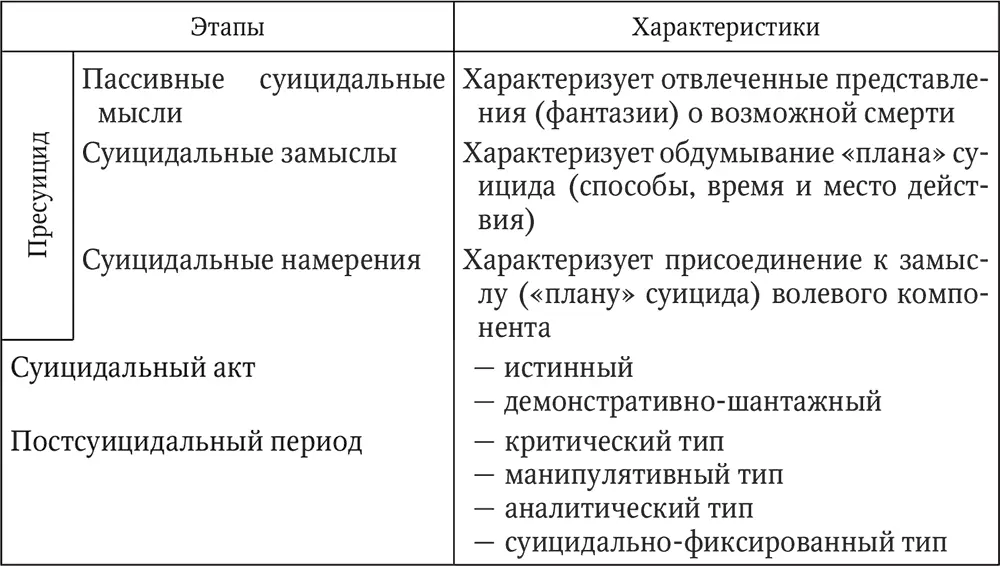

Этапы суицидального поведения описаны А. Г. Амбрумовой (1980) (табл. 10).

Таблица 10

Этапы суицидального поведения

В связи с господствующей в нашей стране новой парадигмой в психиатрии (биопсихосоциальной) Б. С. Положий (2010) предложил интегральную модель суицидального поведения, которая базируется на двух основных принципах: 1) суицидальное поведение, как и всякий процесс, имеет свою динамику и этапы развития; 2) наступлению каждого этапа соответствует воздействие определенных факторов (групп) – детерминантов суицидального поведения. Автором выделены 3 группы детерминантов:

– детерминанты первого ранга – биологические факторы (биологическая предрасположенность);

– детерминанты второго ранга – личностно-психологические, этнокультуральные, социальные, медицинские;

– детерминанты третьего ранга – критические жизненные события.

Биологический фактор для суицидального поведения является обязательным, но не фатальным. Суицидальное поведение реализуется только при участии детерминант второго и третьего ранга. Детерминанты 1-го ранга являются первичным условием развития суицидального процесса. Накоплены данные, свидетельствующие о том, что суицид представляет собой генетически обусловленный паттерн поведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: