Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности

- Название:Становление психологии деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-140-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности краткое содержание

Психологам, представителям смежных наук, историкам науки, студентам психологических специальностей.

Становление психологии деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако при более пристальном рассмотрении этого обстоятельства его объяснение не представляет никакой трудности именно с точки зрения развиваемой нами концепции. Как мы видели это выше, для наших испытуемых младшего возраста сравниваемыми между собой процессами являются, с одной стороны, неопосредствованное запоминание, с другой стороны, запоминание внешне опосредствованное; естественно, что при том принципиальном различии, которое существует в структуре соответствующих операций, положительная интеркорреляция их результатов едва ли возможна; скорее наоборот, существующая между ними известная противоположность заставляет нас ожидать взаимного несоответствия показателей их эффективности, что в действительности и подтверждается нашим фактическим материалом. Впрочем, к вопросу об отношении между натуральным и опосредствованным запоминанием в этом возрасте мы еще неоднократно будем возвращаться в дальнейшем изложении, и поэтому сейчас мы ограничимся лишь высказанным нами общим указанием.

Таблица 11

Более сложные отношения мы находим в опытах у наших старших испытуемых. Если для детей раннего возраста как бы исходными и более устойчивыми являются показатели внешне неопосредствованного запоминания, то для наших старших испытуемых справедливо как раз обратное. Именно запоминание при помощи внешних вспомогательных стимулов, представляя собой простейший случай опосредствованного запоминания, у них наиболее устойчиво, причем отмечаемые в соответствующих сериях вариации эффективности во многом определяются факторами посторонними, равно независимыми как от силы натуральной памяти, так и от степени овладения приемами опосредствованного запоминания, вследствие того, что задача, которую ставят перед испытуемыми наши третья и четвертая серии, является для студентов или учащихся старших школьных групп относительно слишком легкой, почему она и не способна уже служить в этих группах адекватным средством для дифференциации испытуемых по степени овладения ими наиболее высокими формами опосредствованного запоминания.

Таким образом, в зависимости от того места, которое занимает данная группа испытуемых на принципиальной кривой развития запоминания, изменяется и то значение, которое имеют те или иные показатели. Самое общее правило могло бы быть формулировано здесь так: для детей раннего возраста преимущественным показателем степени культурного развития их памяти являются данные третьей и частично четвертой серии; вторая серия служит показателем преимущественно их натуральной памяти; данные первой серии, как мы увидим ниже (гл. III), имеют в этом возрасте совершенно специальное значение, примерно такое же отношение между значениями отдельных серий сохраняется и в среднем школьном возрасте, с той только разницей, что акцент оценки опосредствованного запоминания перемещается с третьей серии на более трудную четвертую серию, а для оценки натурального запоминания скорее может служить не вторая, а первая серия.

Иное отношение существует у старших испытуемых, характеристика запоминания которых располагается в верхней – правой – части «параллелограмма»; здесь основным индексом опосредствованного запоминания служат показатели второй и частично первой серии опытов; третья же и четвертая серии не являются в нормальных случаях для этой группы испытуемых достаточно показательными.

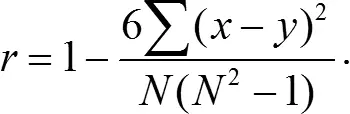

В качестве примера, иллюстрирующего это правило, мы воспользуемся материалами одного из идущих за нашим исследований, посвященного вопросу о соответствии между культурным развитием памяти учащихся и их общей одаренностью. Как устанавливает это исследование, для первой школьной группы коэффициент корреляции между IQ учащихся и показателями внешне неопосредствованного запоминания выражается в величине +0,29, в то время как для серии с запоминанием при помощи картинок, соответствующий коэффициент равен +0,48. На первый взгляд может показаться, что это отношение должно сохраниться и в других группах. Однако уже в третьей группе, которая в связи с большей легкостью материала для запоминания, предлагавшегося в данном исследовании, занимает верхнюю часть «параллелограмма», мы обнаруживаем обратное отношение этих коэффициентов: корреляция одаренности с данными по серии с картинками оказывается значительно ниже (+0,25), чем корреляция с данными внешне-неопосредствованного запоминания, равная +0,42 [92] Эти данные мы заимствуем из работы Н.Г. Менчинской «Опосредствованное запоминание и одаренность».

.

Возвращаясь к поставленному нами выше вопросу, мы видим, таким образом, что констатированное нами отсутствие корреляции между показателями второй и третьей серии, подчеркивая своеобразие этой последней, вместе с тем нисколько не противоречит нашему общему представлению о механизме высших форм памяти; приобретая различный смысл в зависимости от возраста и общего культурного развития испытуемых, показатели обеих наших основных серий в сущности ни на одной ступени развития не совпадают в своем значении. С другой стороны, те выводы, которые следуют из анализа их общей динамики, рассматриваемой с точки зрения поставленного нами вопроса, приводят нас к возможности анализа и некоторых других сходных фактов, констатируемых при исследовании запоминания по обычной методике, и тем самым позволяют установить известную связь между полученными нами данными и материалами других исследований еще в одном новом направлении.

В современной психологии нередко отмечается тот эмпирически установленный факт, что показатели запоминания для различного материала у одних и тех же испытуемых обычно не находятся ни в каком взаимном соответствии, т. е. что, например, испытуемые, обладающие достаточно высокой памятью на цифры, могут давать низкие показатели в опытах на запоминание слов или, наоборот, что испытуемые, удерживающие большое количество отдельных слов, иногда плохо запоминают бессмысленные слоги и т. д. Иначе говоря, как это мы видим, например, из материалов уже цитированной нами работы Fischler и Ullert, коэффициенты корреляции между показателями запоминания различного материала оказываются весьма невысокими.

Из этих экспериментальных данных нередко делается тот вывод, что памяти, как общей функции, не существует и что в действительности мы имеем дело со множеством отдельных «памятей», обнаруживающих себя в запоминании того или иного материала. Нам кажется, однако, что такое заключение, хотя оно и выведено из чисто эмпирических оснований, едва ли все же может быть принято безоговорочно. В совершенно ином свете эти данные рисуются нам в том случае, если мы сопоставим их с теми отношениями, которые выше мы констатировали между показателями основных серий нашего исследования. Самую общую причину отсутствия между ними достаточно ярко выраженной положительной корреляции мы усматривали в различной степени сложности тех задач, которые ставятся ими перед испытуемыми, и, главное, в качественном различии соответствующих предполагаемых ими формах запоминания. Вполне аналогичная с нашей точки зрения причина определяет собой взаимное несоответствие показателей и в более общем случае запоминания разнохарактерного материала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: