Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности

- Название:Становление психологии деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-140-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности краткое содержание

Психологам, представителям смежных наук, историкам науки, студентам психологических специальностей.

Становление психологии деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

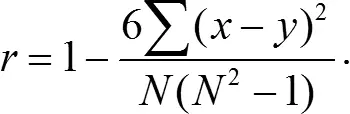

Таблица 7

Если мы будем, например, упрощать задачу одновременно по всем сериям, сохраняя их относительную трудность, то очевидно, что при этих условиях произойдет также смещение кривых показателей, но уже по прямому направлению к абциссе, т. е. произойдет еще более энергичное сближение кривых в верхнем пределе, что мы действительно и имеем в нашем предварительном исследовании, по которому коэффициенты повышения у студентов выражаются в ничтожной величине 0,12. Нетрудно, конечно, понять, что при еще дальнейшем упрощении задачи, например при сокращении числа слов ряда до 10, у наших старших испытуемых мы получим коэффициент, равный нулю, т. е. мы будем у них иметь уже фактическое равенство показателей обеих серий.

Прежде чем окончательно формулировать эти результаты нашего исследования, мы воспользуемся здесь случаем, чтобы остановиться еще на одном вопросе, хотя и имеющем скорее узкометодический характер, но который, тем не менее, может показаться заслуживающим внимания. Дело в том, что, ограничивая ряды, предлагавшиеся для запоминания, всего пятнадцатью словами, мы тем самым как бы искусственно ограничивали и самую возможность дальнейшего возрастания показателей внешне-опосредствованного запоминания у наших старших испытуемых. Если действительно наиболее часто встречающееся значение (мода) величин, характеризующих запоминание испытуемых студентов в третьей серии, падает на максимальное число 15 (см. кривые распределения в табл. 10), то не значит ли это, что констатированное нами сближение показателей зависит ни от чего другого, как именно от этой недостаточности количества слов ряда, т. е. от того, что при данных условиях эксперимента степень трудности задачи является не адекватной психологическим возможностям испытуемых. Это рассуждение хотя и содержит в себе то совершенно правильное положение, что при увеличении числа слов, предлагаемых для запоминания, мы можем ожидать также и возрастания показателей, однако в основной своей мысли оно решительно опровергается целым рядом доводов.

Прежде всего совершенно очевидно, что необходимая ограниченность числа слов серии не более, разумеется, «искусственна», чем искусственна и ограниченность любой вообще конкретной задачи. Смысл констатированного нами положения как раз и заключается в том, что при запоминании материала определенной степени трудности введение вспомогательного средства отражается на эффективности запоминания у испытуемых различных возрастных групп совершенно различным образом. С другой стороны, выбранное нами число слов ряда не является случайным и, как это видно из сравнения кривых распределения, представляет собой примерно такое количество, которое, вероятно, фактически соответствует моде по крайней мере у испытуемых старших школьных групп, безотносительно к тому, будет или не будет несколько продолжена кривая распределения в сторону больших величин. Наконец, что самое важное, при усложнении серии (четвертая серия), которое, несомненно, в известной мере эквивалентно ее удлинению, мы все же наблюдаем падение коэффициентов относительного повышения. Несмотря на то, что в четвертой серии мода уже ни в одном случае не совпадает с максимальной возможной величиной, констатированная нами закономерность по-прежнему сохраняется полностью, и мы, таким образом, можем отвести это возможное возражение, просто перенеся наш анализ с третьей серии на четвертую, хотя, повторяем, в этом нет никакой необходимости, так как даже и передвижение моды на последнюю величину ряда ничего не изменяет в сущности нашего утверждения.

Не касаясь пока вовсе данных первой серии наших опытов с бессмысленными слогами и резюмируя лишь изложенные данные исследования развития запоминания осмысленных слов, мы приходим к следующему, вытекающему из анализа соответствующих величин, положению.

На самых ранних ступенях развития запоминания (дети раннего дошкольного возраста) введение в эксперимент второго ряда стимулов-знаков, которые способны, вступая в операцию в качестве «средства запоминания», превратить эту операцию в опосредствованную, сигнификативную, почти не увеличивают ее эффективности; операция запоминания еще остается непосредственной, натуральной. На следующей ступени развития запоминания (дети первого школьного возраста), характеризующейся предварительным чрезвычайно энергичным увеличением показателей внешне опосредствованного запоминания, введение второго ряда стимулов-средств является для эффективности операции, наоборот, обстоятельством решающим; это – момент наибольшего расхождения показателей. Вместе с тем именно с этого момента темп их возрастания по обеим основным сериям резко изменяется: увеличение показателей внешне-опосредствованного запоминания происходит более медленно и как бы продолжает темп развития запоминания без помощи внешних средств-знаков, в то время как более быстрое до этого развитие запоминания, опирающегося на внешние вспомогательные стимулы, переходит на запоминание внешне-непосредственное, что на следующей, высшей, ступени развития вновь приводит к сближению коэффициентов. Таким образом, общая динамика этих двух линий развития может быть наиболее просто выражена в графической форме параллелограмма, одна пара противоположных углов которого образуется сближением показателей в их верхнем и нижнем пределах, а два другие угла, соединенные более короткой диагональю, соответствуют моменту наибольшего их расхождения. В дальнейшем мы и будем кратко обозначать эту закономерность развития запоминания условным термином «параллелограмм развития».

Гипотеза, в которой, с нашей точки зрения, находит свое единственное объяснение констатированная динамика показателей запоминания, в самых общих чертах уже была нами высказана выше. Факты, лежащие в ее основе, – с одной стороны, преимущественное развитие способности запоминания осмысленного материала, с другой стороны, громадное различие в результатах так называемого «механического» и «логического» запоминания, которое по материалам исследовавших этот вопрос авторов выражается отношением 1:25 или 1:22, достаточно свидетельствуют о том, что память современного человека вовсе не представляет собой элементарное, чисто биологическое свойство, но является чрезвычайно сложным продуктом длительного процесса культурно-исторического развития. Это развитие, о чем мы уже говорили и к чему мы еще будем неоднократно возвращаться, идет по линии овладения актами своего собственного поведения, которое из поведения натурального тем самым превращается в сложное сигнификативное поведение, т. е. в поведение, опирающееся на систему условных стимулов-знаков. Прежде чем сделаться внутренними , эти стимулы-знаки являются в форме действующих извне раздражителей. Только в результате своеобразного процесса их «вращивания» они превращаются в знаки внутренние, и таким образом из первоначально непосредственного запоминания вырастает высшая «логическая» память. У дошкольников в условиях наших экспериментов процесс запоминания остается натуральным, непосредственным; они не способны адекватно употребить тот внутренний ряд стимулов, который мы предлагаем им в форме наших карточек-картинок; и тем менее, разумеется, оказывается для них возможным привлечение в качестве средства запоминания внутренних элементов своего опыта. Только испытуемые более старшего возраста постепенно овладевают соотвествующим приемом поведения, и их запоминание с помощью внешних знаков в значительной мере, как мы видим, увеличивает свою эффективность. Вместе с тем несколько возрастает эффективность и их запоминания без внешней поддержки, которая также оказывается способной в известной мере превращаться в запоминание опосредствованное. Однако особенно интенсивно оно развивается уже после того, как ребенок полностью овладел операцией запоминания с помощью внешних знаков: для того чтобы сделаться внутренним, знак должен был быть первоначально внешним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: