Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности

- Название:Становление психологии деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-140-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности краткое содержание

Психологам, представителям смежных наук, историкам науки, студентам психологических специальностей.

Становление психологии деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

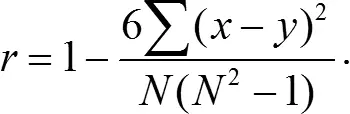

Таблица 4

Общую закономерность, которая здесь вырисовывается, можно было бы формулировать следующим образом: первоначально начиная с дошкольного возраста, темп развития запоминания с помощью внешних средств значительно превышает темп развития запоминания без помощи карточек; наоборот, начиная с первого школьного возраста, повышение показателей внешне непосредственного запоминания идет быстрее, чем дальнейшее возрастание запоминания опосредствованного. Таким образом, в своем условном графическом изображении обе эти линии развития представляют собой две кривые, сближающиеся в нижнем и верхнем пределах и образующие фигуру, которая по своей форме приближается к фигуре не вполне правильного параллелограмма с двумя отсеченными углами. Впрочем, такова лишь форма расположения конкретных величин наших измерений, форма, зависящая от определенного контигента испытуемых и от содержания предлагавшегося нами для запоминания материала. Как мы увидим ниже, в своем принципиальном выражении кривые этих двух линий развития могут быть представлены именно в форме вполне законченного параллелограмма, наклоненного одним из своих углов к абциссе. Однако в обосновании этого положения, как и в обосновании всякой закономерности, лежащей в основе черезвычайно сложных явлений, мы встречаемся с целым рядом трудностей, которые могут найти свое разрешение только при достаточно детальном анализе.

Конкретное содержание полученных в наших экспериментах материалов, которое позволило нам формулировать эту закономерность, существующую в отношении между развитием запоминания с помощью внешних знаков и развитием запоминания внешне неопосредствованного, само по себе еще, конечно, не представляет собой того, чему мы были бы склонны придавать значение теоретического принципа; этот принцип, эта закономерность лишь обнаруживает себя в нем с большей или меньшей степенью точности и отчетливости, зависящих от целого ряда специальных условий опыта: от содержания и числа слов, подлежащих запоминанию, от характера вспомогательных внешних средств, от различия в трудностях различных серий и т. п. Эксперимент может быть так организован, и группы испытуемых могут быть так подобраны, что эта динамика отношений показателей по сериям может быть прослежена или достаточно полно или только частично на каком-нибудь одном небольшом участке; сама графическая форма выражения этого отношения может быть более или менее гибкой, однако лежащая в его основе закономерность остается неизменной: она одинаково обнаруживает себя и в наших предварительных опытах, и в настоящем исследовании, и в излагаемом ниже исследовании запоминания взрослых, принадлежащих к различным культурным уровням, и в исследовании развития у детей опосредствованного внимания, и, наконец, при длительном изучении развития запоминания у индивидуальных испытуемых. То, что на приведенных нами кривых обнаруживает себя только как тенденция, при других условиях эксперимента или даже при ином распределении испытуемых по группам уже является экспериментальным фактом.

В таблице 4 нижний и верхний углы фигуры, образуемой кривыми развития, как бы обрезаны, т. е. эти кривые не сближаются между собой; если мы, однако, разобьем группу испытуемых дошкольников на более мелкие возрастные группы (около 13 человек в каждой), то мы уже сможем проследить их сближение. Графически в абсолютных величинах это представлено в таблице 5.

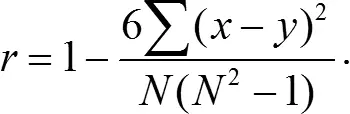

Таблица 5

Несколько труднее показать сближение кривых в их верхнем пределе. Условия эксперимента по каждой серии опытов ставят перед испытуемыми задачи определенной степени трудности, зависящей как от содержания, так и от количества слов, предлагаемых для запоминания. Однако оказывается чрезвычайно затруднительным практически найти ту степень трудности этих задач, которая была бы адекватной целям эксперимента при исследовании испытуемых совершенно различного возраста и совершенно различных психологических возможностей; вместо с тем мы не в состоянии достаточно точно измерить степень трудности предлагаемых задач, для того чтобы найти соответствующие поправочные коэффициенты, которые дали бы возможность непосредственно сравнивать между собой данные экспериментов, проведенных по различным формулярам. С другой стороны, именно эта зависимость показателей от степени трудности задачи дает нам возможность дальнейшей аргументации высказанного нами положения. Если констатированная нами динамика конкретных величин, характеризующих развитие запоминания, не представляет собой случайного их соотношения, но действительно является выражением известной внутренней закономерности развития, то всякое изменение в степени трудности задачи, которую ставит эксперимент перед испытуемыми, должно вызвать равным образом вполне закономерное изменение показателей. Так, при усложнении серии с внешними средствами запоминания мы должны были бы, рассуждая теоретически, ожидать передвижения всего ряда ее показателей вниз к средней линии развития, т. е. в направлении, перпендикулярном к длинной диагонали нашего теоретического параллелограмма, что выразилось бы в сближении образующих его кривых и вместе с тем вызвало бы перемещение точек их наибольшего расхождения вправо от центра координат (см. табл. 6).

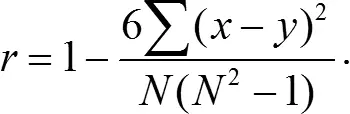

Таблица 6

И действительно, если мы обратимся к рассмотрению показателей нашей более трудной четвертой серии, то окажется, что их величины совершенно точно соответствуют нашему предположению.

Как это видно из таблицы 7, в которой графически представлены коэффициенты относительного повышения, вычисленные по отношению к третьей и четвертой сериям, коэффициенты четвертой серии являются гораздо более низкими, и общее перемещение их идет именно в предполагавшемся направлении. У нашей младшей группы испытуемых мы имеем для этой серии отрицательный коэффициент, т. е. кривые показателей второй и четвертой серии пересекаются между собой; вместе с тем момент их наибольшего расхождения уже падает не на группу испытуемых 7—12 лет, а переходит на более старшую группу испытуемых 12–16 лет. Коэффициент повышения запоминания у взрослых испытуемых также падает, выражаясь в величине 0,34 (против 0,42 для третьей серии), что показывает на дальнейшее сближение кривых в их верхнем пределе. Это сближение выражается еще более резко при еще большем усложнении серии с внешне опосредствованным запоминанием; так, в наших коллективных опытах, которые проводились со студентами по другим формулярам, коэффициент относительного возрастания равняется у них уже 0,25. Наконец, мы можем изменить условия эксперимента и в несколько другом направлении и таким образом приблизиться к почти полной реализации указанной тенденции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: