Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности

- Название:Становление психологии деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-140-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Леонтьев - Становление психологии деятельности краткое содержание

Психологам, представителям смежных наук, историкам науки, студентам психологических специальностей.

Становление психологии деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.

Методика нашего массового исследования несколько отличалась от методики первых ориентировочных экспериментов. Формуляры этого исследования (см. приводимые на стр. 79 формы протоколов) содержали серии слов, число которых было доведено до 15; кроме того, мы ввели в них еще одну (первую) серию, состоявшую из 10 бессмысленных слогов.

Самый эксперимент протекал так же, как и в первом исследовании, с той однако, разницей, что в инструкции к третьей (и четвертой) серии прием употребления карточек всегда указывался («Когда я назову слово, посмотри в карточки, выбери и отложи такую карточку, которая поможет тебе припомнить слово»). В случае, если экспериментатор под влиянием той или другой причины поменял форму этой инструкции, это всякий раз отмечалось в соответствующей графе формуляра («инструкция»). Называя слова третьей и четвертой серии, экспериментатор записывал в протокол (графа «картинка») взятую испытуемым карточку и тотчас после этого называл следующее слово. Иногда процесс выбора карточки сопровождался речевыми реакциями испытуемого («Здесь нет такой», «я возьму эту» и т. п.); в этом случае они также регистрировались в графе «речевые реакции» протокола. После выбора последней картинки экспериментатор брал у испытуемого отложенные им карточки, располагал их, если их порядок был нарушен, в их первоначальной последовательности и предъявлял их по очереди одну за другой испытуемому, предлагая ему называть соответствующее каждой карточке слово. В графе «Р» формуляра знаком + отмечалась вполне точная репродукция слова. Слова, ошибочно воспроизведенные или воспроизведенные только приблизительно верно, вносились в графу «ошибки репродукции». При подсчете материалов мы не выделяли в особые группы случаи т. н. Volltreffer и Teiltreffer , но относили такое «частично верное воспроизведение» или к числу невоспроизведенных слов, или, если различие было только в форме слова (например, вместо «рука» – руки, вместо «ученье» – учиться), к числу слов, воспроизведенных правильно. В отношении оценки воспроизведения бессмысленных слогов в первой серии, так как они равным образом предъявлялись в форме слуховых раздражителей, нами было выработано следующее правило: мы признавали за положительные те случаи неточного воспроизведения, когда различие заключалось лишь в последней согласной слога, замененной согласной созвучной, т. е. к-г, б-п, т-д и т. п. (например, вместо «руг» – рук, вместо «бод» – бот). В качестве коэффициента запоминания мы принимали число правильно воспроизведенных членов ряда.

Общая картина протекания экспериментов представлена нами на приводимых рисунках 4, 5, 6 и 7, воспроизводящих отдельные кадры из кинофильмы, на которой были засняты некоторые наши опыты [86] В издании 1931 г. эти рисунки почти не различимы, и воспроизвести их не удалось. – Ред.

.

С испытуемыми младшего возраста эксперименты обычно проводились в форме игры с известной премией (конфеты, картинки), которую ребенок выигрывал в процессе опыта.

Наши формуляры заключали в себе ряды, составленные из следующих слов:

Первая серия: тям, руг, жел, бод, гищ, няб, гук, мых, жин, пяр .

Вторая серия: рука, книга, хлеб, дом, лупа, пол, брать, нож, лев, мел, серп, урок, сад, мыло, перо .

Третья серия: снег, обед, лес, ученье, молоток, одежда, поле, игра, птица, лошадь, урок, ночь, мышь, молоко, стул .

Четвертая серия: дождь, собрание, пожар, день, драка, отряд, театр, ошибка, сила, встреча, ответ, горе, праздник, сосед, труд .

Коллекции картинок, которыми мы пользовались в экспериментах третьей и четвертой серии, состояли каждая из 30 цветных карточек размером 5×5 см, на которых были изображены:

В коллекции третьей серии: диван, гриб, корова, умывальник, стол, ветка земляники, ручка для перьев, аэроплан, географическая карта, щетка, лопата и грабли, автомобиль, дерево, лейка, дом, цветок, тетради, телеграфный столб, ключ, хлеб, трамваи, окно, стакан, постель, экипаж, настольная электрическая лампа, картина в раме, поле, кошка.

В четвертой серии: полотенце, стул, чернильница, велосипед, часы, глобус, карандаш, солнце, рюмка, обеденный прибор, расческа, тарелка, зеркало, перья, поднос, дом-булочная, фабричные трубы, кувшин, забор, собака, детские штанишки, комнаты, носки и ботинки, перочинный нож, гусь, уличный фонарь, лошадь, петух, черная доска, рубашка.

Весь эксперимент продолжался с каждым испытуемым около 20–30 минут за исключением экспериментов с детьми младшего возраста, которые обычно проходили с небольшими перерывами и занимали несколько большее время.

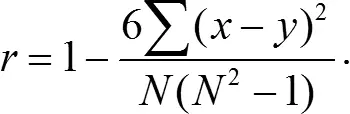

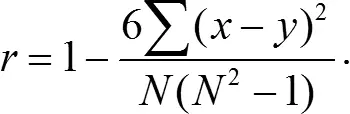

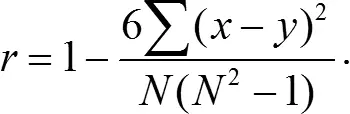

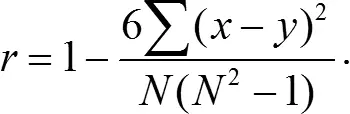

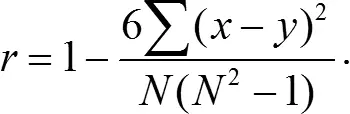

Для получения нашего «возрастного среза» мы исследовали в индивидуальном эксперименте испытуемых дошкольников, детей школьного возраста и взрослых. По отдельным группам наши испытуемые распределялись следующим образом: дошкольников – 16 чел., детей учащихся «нулевой» группы – 28 чел., учащихся первой группы – 57 чел., учащихся второй группы – 52 чел., учащихся третьей группы – 44 чел., учащихся четвертой группы – 51 чел., пятой группы – 46 чел., шестой группы – 51 чел., студентов – 35 человек. Полученные суммарные результаты по всем четырем сериям опытов мы приводим в таблице 2, где представлены в средних арифметических ( М ) в медианах ( M e ) [87] Для вычисления медиан мы пользовались обычной формулой:

и в модах ( М о ) величины, характеризующие запоминание у различных групп наших испытуемых; приведенные величины средних ошибок ( m ) вычислены по формуле:

равным образом мы приводим в этой таблице и относительные коэффициенты увеличения эффективности запоминания при переходе к употреблению карточек в качестве вторых стимулов-знаков. Эти коэффициенты мы вычисляли по формуле

где R 2равно числу удержанных слов во второй серии, а R 3равно числу удержанных слов в третьей серии.

Таблица 2

Таблица 3

Уже самый поверхностный анализ изменений приводимых в этой таблице показателей в зависимости от возраста и группы испытуемых с полной отчетливостью обнаруживает ту основную тенденцию в развитии запоминания, на которую мы указывали выше при изложении результатов нашего первого, ориентировочного исследования. Если мы, оставляя пока в стороне данные первой и четвертой серии, проследим возрастание величин, характеризующих вторую серию наших опытов, т. е. количество слов, удерживаемых без помощи карточек различными группами испытуемых, и величины третьей, проводившейся с картинками серии, то мы должны будем констатировать, что то отношение, в котором находятся между собой эти величины, не является постоянным, но изменяется в определенной закономерности. Как это показывают приведенные на таблице коэффициенты относительного повышения и как это особенно ясно видно из таблицы 3, на которой изображено графически изменение абсолютных показателей этих двух серий у дошкольников младшего возраста (первая труппа таблицы), третья серия характеризуется величиной, лишь сравнительно немного превышающей соответствующую величину второй серии; однако вместе с дальнейшим, достаточно быстрым развитием запоминания, опирающегося на внешние знаки, запоминание без помощи карточек развивается более медленно, и различие в их показателях довольно энергично возрастает до третьей по счету группы таблицы. Начиная от этой группы (дети 7—12 лет, учащиеся I–II школьной группы), показатели обеих серий начинают, наоборот, приближаться друг к другу, и разница между ними все более и более сглаживается. Еще более отчетливо это можно проследить, если мы несколько упростим нашу таблицу и ограничим ее всего тремя суммарными группами: группой испытуемых дошкольного возраста, группой школьного возраста и группой взрослых (табл. 4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: