Екатерина Речицкая - Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением слуха

- Название:Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением слуха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4263-0069-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Речицкая - Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением слуха краткое содержание

Книга предназначена для специалистов в области специальной педагогики и психологии, студентов дефектологических факультетов.

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением слуха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наблюдались случаи своеобразной координации подлежащего и сказуемого: по принципу семантического согласования типа «неделя прошли» (вероятно, мыслилось: неделя – несколько дней); по принципу установления связей от сказуемого к подлежащему, в роли которого выступает прилагательное. Так в предложении «Они (парты) чистая, новые и очень удобные» местоимение «они» исправляется на «она» и окончание «ые» в слове «новые» на «ая», а словосочетание «очень удобные», написанное на другой строчке, остается без изменения.

Имело место слитное написание предлога и знаменательной части речи: подподушку, наулку, всеподарки и другое.

Способ послогового чтения спровоцировал появление новых ошибок. Так, читая по слогам, ученик, ориентируясь на первый слог, в слове «портрет», исправляет его на более частотно употребляемое «портфель». Читая по слогам слова в предложении «Часто мы работаем все вместе в школе, во дворе, в огороде», один ученик в последнем слове, написанном слитно с предлогом («вогороде») зачеркивает «во», оставляя «городе»; другой – вместо «во» пишет «бел», конструируя тем самым новое слово «Белгород» (работа учеников Белгородской школы). Подобные замены, являясь ситуационными, обусловлены, как уже отмечалось выше, частотой употребления тех или иных слов или моделей в речевой практике. В этих случаях ребенок, используя свой прошлый опыт, действует по догадке, но догадка, как отмечает В. В. Егоров (1953), являясь важным и положительным фактором при овладении навыками чтения, в ряде случаев ведет к ошибочному прочтению.

В ошибочном конструировании слов проявляются не только слабые, но и сильные стороны развития мышления глухих детей. Последнее проявляется, в частности, в определенной степени мотивированной возможности самостоятельного оперирования речевыми единицами, использования их в новых условиях, конструирования новых из имеющихся единиц и т. д. Глухие школьники допускают неточности в исправлении ошибок, но все же смешение названий не всегда было случайным, а подчас происходило в пределах конкретных семантических групп (например, пришел, вошел, нашел, прошел) или сходных ситуаций. Наблюдавшиеся случаи замены слов по ситуационной близости отражают, по мнению Т. В. Розановой, некоторую структуру формирующихся у глухих значений слов, отличающихся недостаточной расчлененностью. «Ряд слов связывается в опыте глухого ребенка с разными предметами, явлениями, признаками из одной ситуации. Затем доминирующими оказываются связи слов с ситуацией в целом и особенно с теми ее элементами, которые в силу тех или иных причин более отчетливо выделились для ребенка в этой ситуации» (1971, с. 109).

При проверке текстов способом сравнения с правильно написанным образцом неисправленных ошибок также оказалось сравнительно много – в среднем около 50 % (от 28,5 % до 78,5 % у отдельных учащихся). Этот факт говорит о том, что учащиеся не вооружены способом планомерной проверки текста. Наблюдения показали, что одни ученики беспорядочно просматривали текст, не зная, на какие компоненты следует обратить внимание; другие механически сличали каждое слово, констатируя лишь его наличие в предложении, но не осуществляя при этом аналитической деятельности: они не членили слово на слоги. Поэтому в последнем случае, как правило, наблюдалось устранение неправильного порядка слов в предложении, но сохранялся пропуск букв в словах /по/д/арки/, реб/я/та, на кры/ш/ке, замена букв («подирить», «вспотнила»). По-прежнему много ошибок осталось в структуре словосочетаний («Дня стала короткая, а ночи длинная»), в словообразовании (вместо «метели» в тексте: «темели» – переставленные слоги, воспроизводится «тенмели» – вероятно, от «темно» – «темнело»).

Учащиеся, как правило, не обращали внимания на слитное написание слов с предлогом и союзом «и». В 90 % работ имя собственное так и осталось написанным с маленькой буквы. Недочеты в синтаксическом оформлении связной речи определяются трудностями в овладении синтаксическими средствами: формами слов, служебными словами, порядком слов. С синтаксическими недочетами, а также с невнимательностью связаны многочисленные ошибки в употреблении точки в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения.

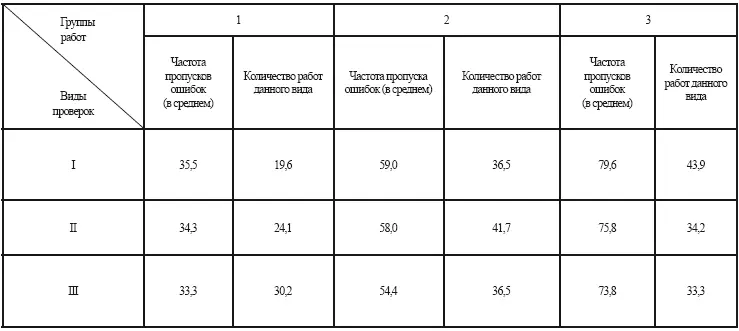

Полученные работы мы сочли возможным разделить на 3 группы. В первую группу вошли работы, в которых процент неисправленных ошибок составил от 10 % до 50 %, во вторую – от 50 % до 70 % и в третью – свыше 70 %. Средние показатели по частоте пропусков ошибок и количеству работ данного типа представлены в табл. 3. Как видно из таблицы, в свыше 60 % работ не было исправлено 50 и более процентов всех ошибок, допущенных в текстах. Вместе с тем введение в процесс проверки некоторых средств материализации (проговаривание вслух, членение слов на слоги, наличие правильно написанного образца текста) стимулировало деятельность учащихся и повысило эффективность осуществления действий контроля.

Таблица 3

Частота пропусков ошибок (в %) по группам работ

В заключение следует отметить, что данные констатирующих экспериментов свидетельствуют о том, что контрольно-оценочные действия не приобрели еще значения ведущей функции в общей структуре учебной деятельности младших глухих школьников. Главными причинами их несформированности можно считать несовершенство ориентировки глухого ребенка в предметных условиях деятельности и в ней самой как объективном процессе, а также несовершенство процесса сличения, непонимание важности действий самоконтроля и оценки и, безусловно, своеобразие речевого развития детей, что ярко проявилось при проверке текстов.

Вместе с тем экспериментальные данные позволяют говорить о наличии потенциальных возможностей у младших глухих школьников в отношении формирования регулятивных компонентов деятельности и о необходимости осуществления соответствующих обучающих программ в условиях адаптивной образовательной среды на основе единства познавательного и личностного развития, обеспечивающих эффективность решения жизненных задач и саморазвития учащихся с нарушением слуха, формирование у учащихся с нарушением действий самоконтроля способности к саморегуляции и произвольности поведения, нормального возрастного развития в младшем школьном возрасте.

1.3. Технология формирования действий контроля и самоконтроля

Формирование учебной деятельности предполагает, прежде всего, отработку каждого из компонентов УД. Важными универсальными компонентами УД являются действия самоконтроля и самооценки, на основе которых формируется особая оценочная деятельность школьников – умение оценивать полученные результаты с точки зрения общественно выработанных эталонов, преобразовывать и совершенствовать качество усвоения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: